1) УЗИ почек и периферических сосудов;

2) эхокардиографию для диагностирования гипертрофии левого желудочка, если ЭКГ это не показало;

3) анализ крови на уровень холестерина высокой, низкой и очень низкой плотности, на триглицериды.

На втором этапе обследования уточняется вид вторичной артериальной гипертензии, диагностируются сопутствующие заболевания. В каждом конкретном случае назначается специальное обследование.

Для осуществления дифференциальной диагностики эссенциальной и симптоматической артериальной гипертензии разработана соответствующая схема поэтапного обследования.

1. Обязательное обследование, которое предполагает:

а) общий анализ крови;

б) анализ крови на толерантность к глюкозе;

в) тест на уровень в сыворотке крови общего холестерина, липопротеидов высокой плотности, триглицеридов;

г) установление клиренса креатинина, то есть скорость, с которой кровь проходит через почки и которая определяется параметрами тела, полом, возрастом, состоянием здоровья;

д) ЭКГ.

2. Дополнительное обследование, включающее:

а) анализ сыворотки крови на содержание мочевой кислоты, а также калия;

б) количественную оценку протеинурии, микроальбуминурии (содержания в моче альбумина, что является ранним признаком поражения почек);

в) ЭхоКГ;

г) суточное мониторирование артериального давления;

д) УЗИ почек, надпочечников, почечных артерий;

е) осмотр глазного дна;

ж) рентгенографию грудной клетки;

3. Углубленное обследование на предмет выявления вторичной артериальной гипертензии:

а) анализ крови на содержание гормонов (альдостерона, кортикостероидов, ренина, катехоламинов);

б) компьютерная томография надпочечников, почек и головного мозга;

в) магнитно-резонансная ангиография.

После уточнения вида симптоматической артериальной гипертензии назначается необходимое лечение – хирургическое или медикаментозное.

Эссенциальная гипертензия, или гипертоническая болезнь, – это заболевание, характеризующееся хроническим течением и проявляющееся синдромом артериальной гипертензии, не обусловленной каким-либо заболеванием или патологическим процессом.

Регуляция артериального давления – сложнейшая функция организма, зависящая от деятельности органов (почек) и систем (сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной). Адекватный подъем артериального давления как реакция на физическую или психоэмоциональную нагрузку – нормальное состояние организма. Однако чрезмерное и тем более хроническое повышение артериального давления, причем без изменения интенсивности нагрузки, можно рассматривать как системную артериальную гипертензию.

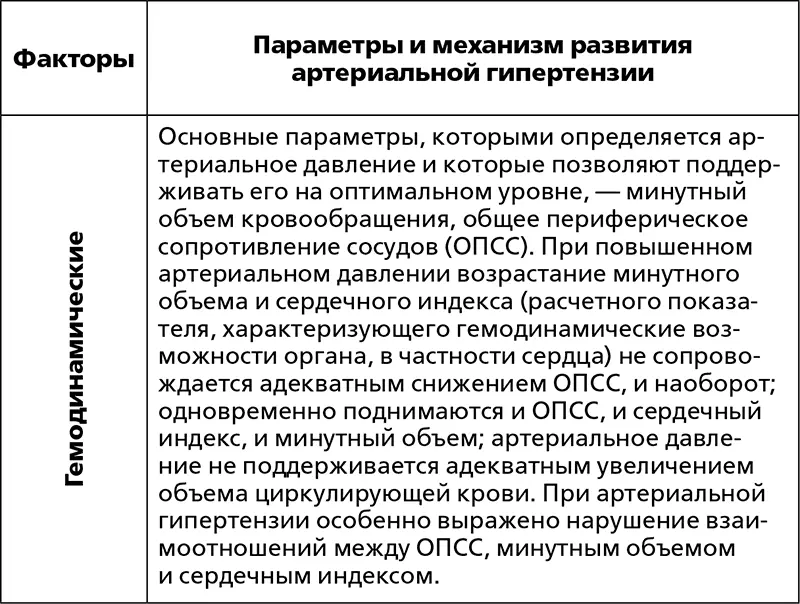

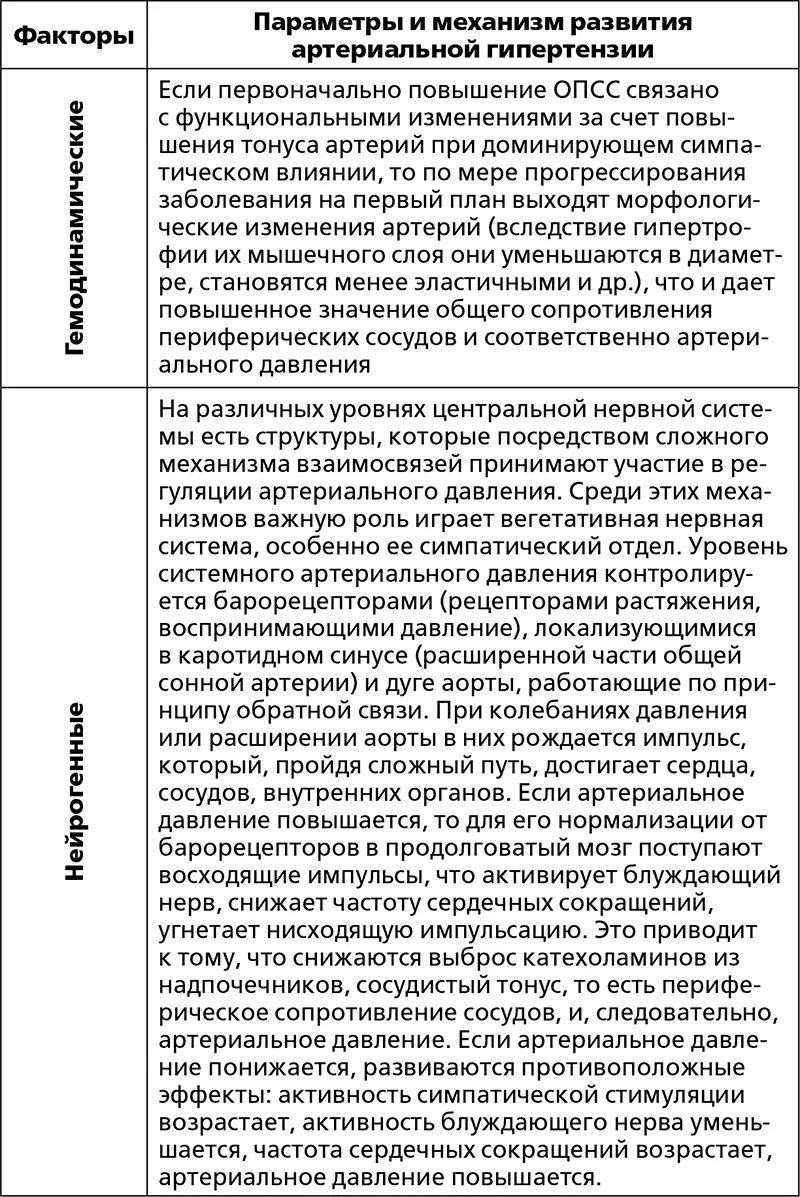

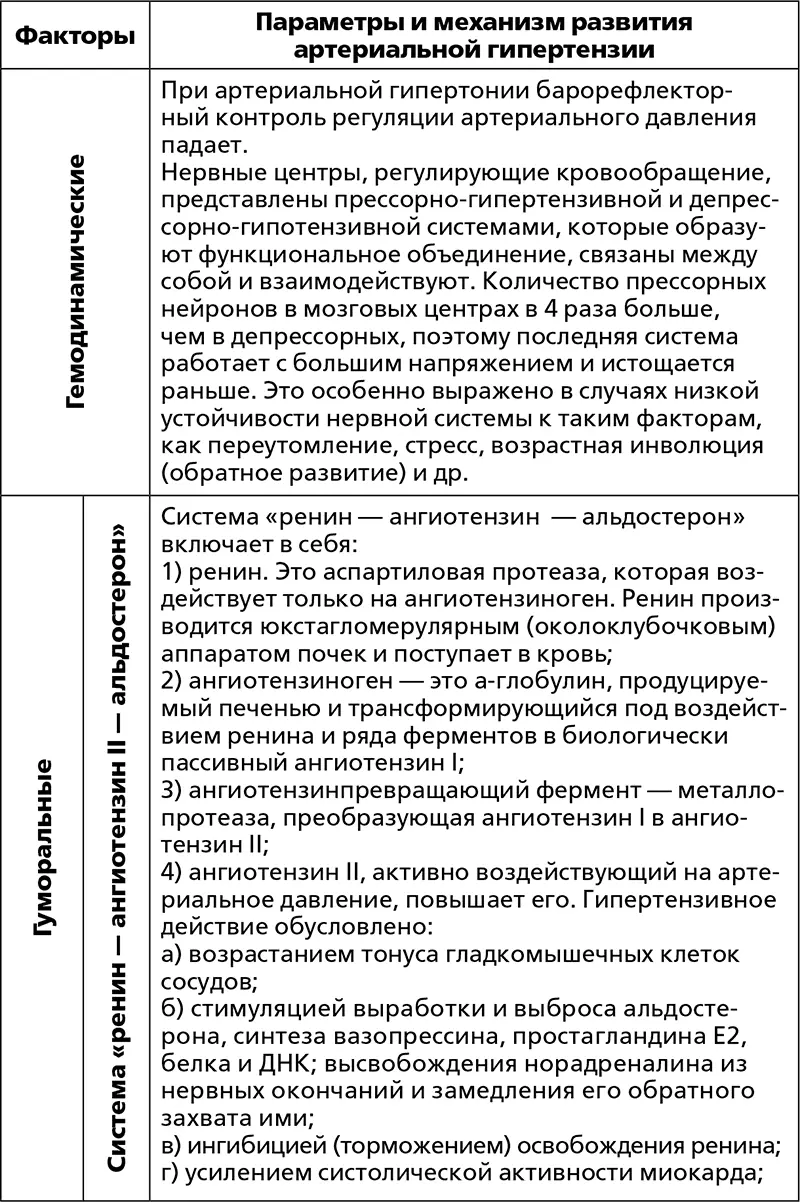

Механизм развития гипертонической болезни

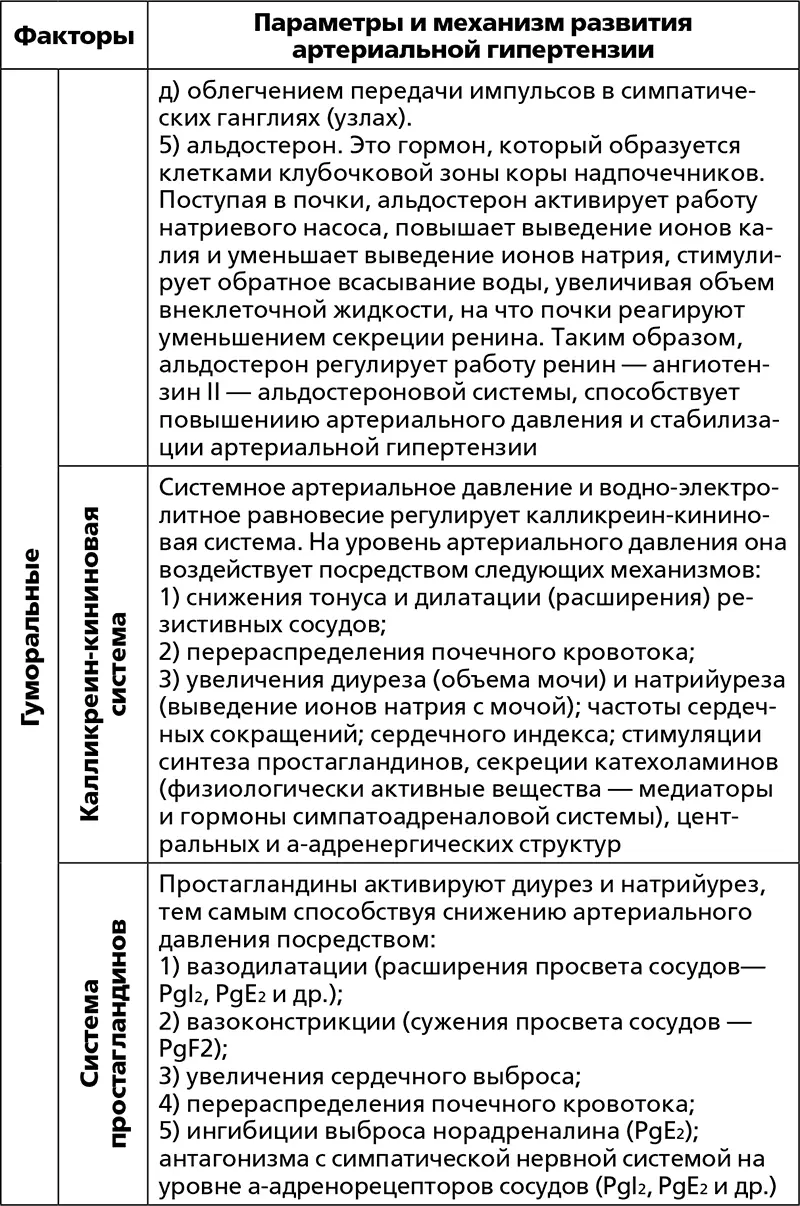

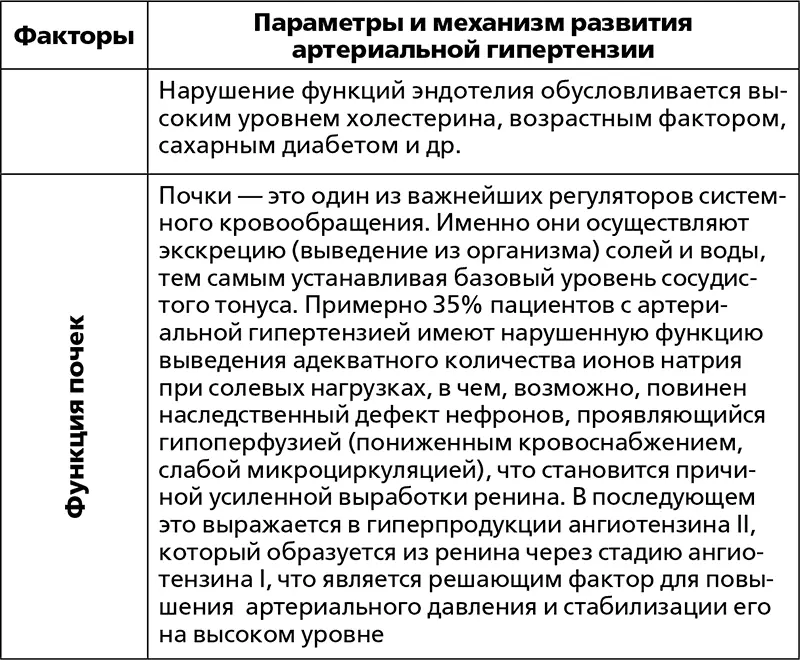

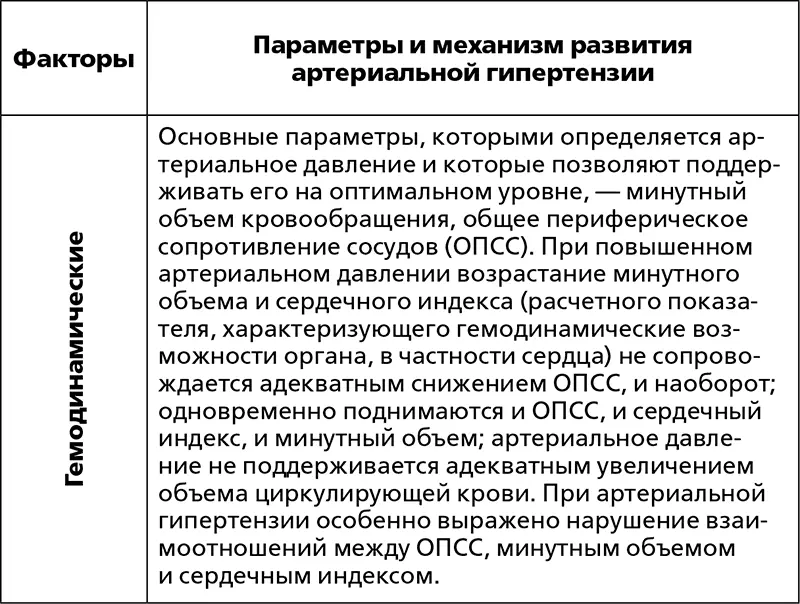

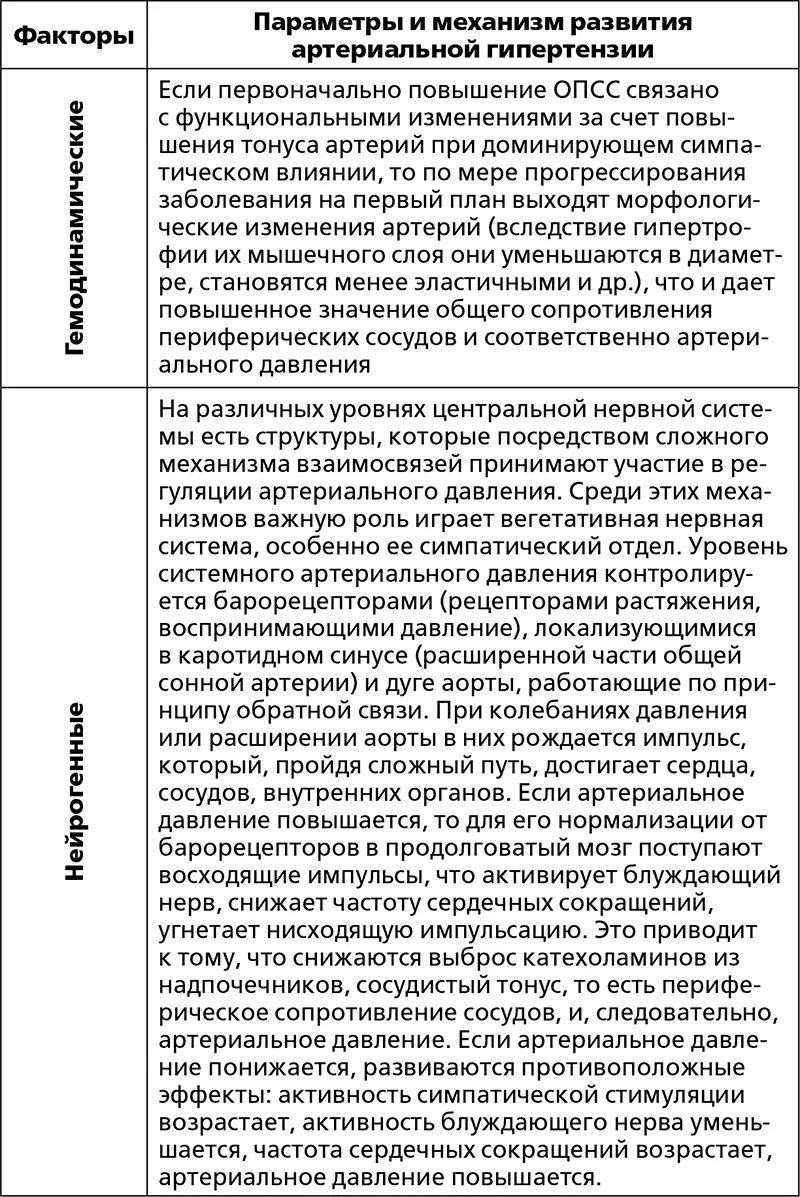

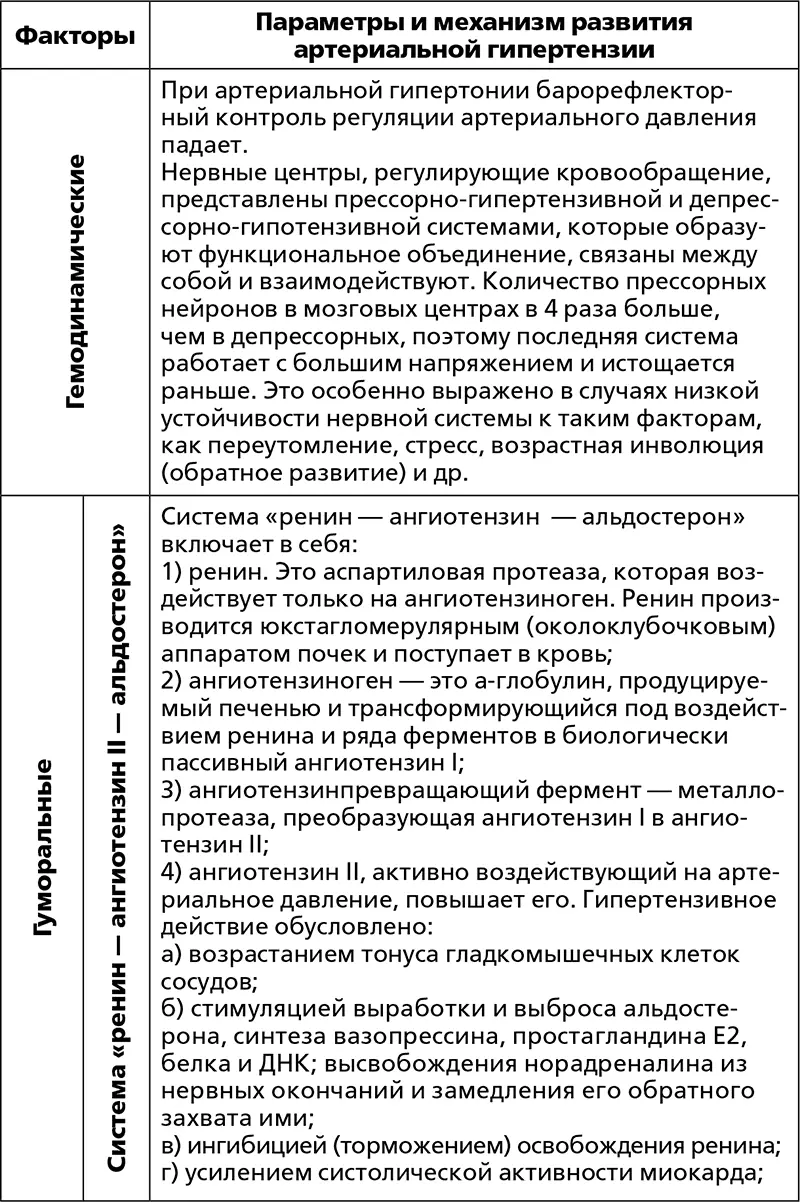

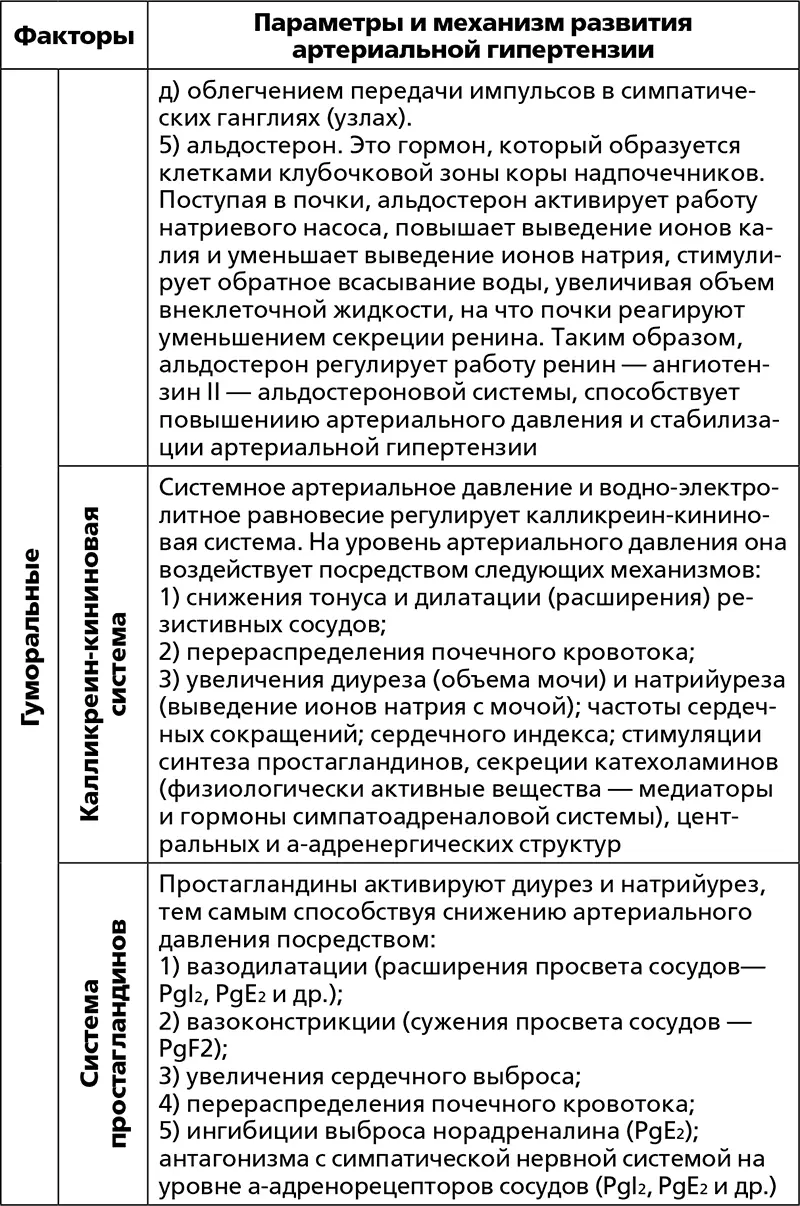

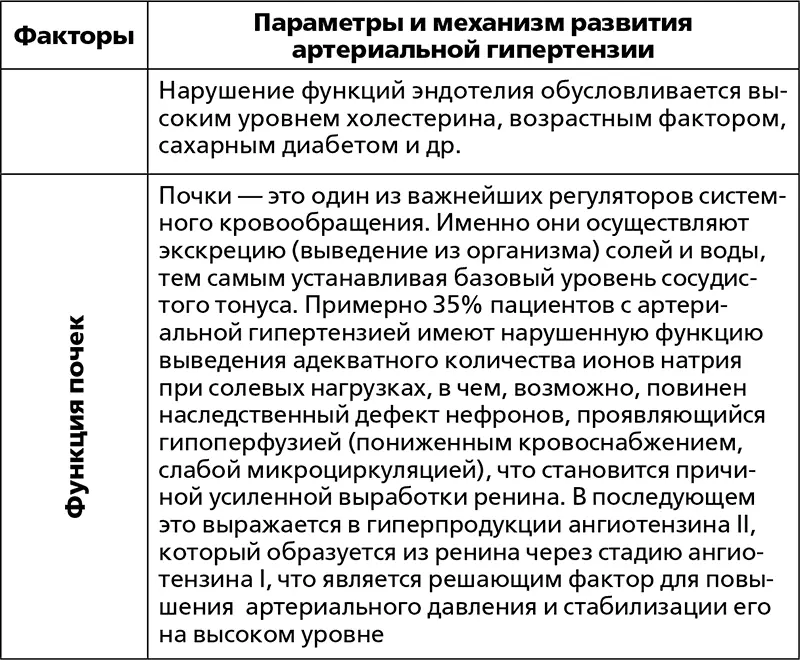

В патогенезе гипертонической болезни задействовано множество факторов (табл. 9).

Таблица 9

Патогенез гипертонической болезни

Отсюда выводы:

1) несмотря на полипатогенез артериальной гипертензии, существенную роль почек, систему «ренин – ангиотензин II – альдостерон», все-таки основная роль в формировании артериальной гипертензии принадлежит нарушению механизмов регуляции кровообращения;

2) оптимальное артериальное давление, требующееся для нормальной гемодинамики, поддерживается сложным комплексом прессорных и депрессорных нейрогуморальных механизмов, адекватно реагирующих на физические и психоэмоциональные воздействия. При этом превалирование прессорных систем и истощение депрессорных приводят к развитию гипертонии, при обратном соотношении – к формированию гипотонии.

Представленные в табл. 9 факторы в процессе развития гипертонической болезни в разные периоды ее течения играют различную роль. Сначала преобладает нейрогенный механизм. Повышенный тонус симпатической системы, наблюдающийся при гипертонии, воздействует и на тонус артериол, и на сердце. Поэтому первоначально более выражены явления со стороны сердца и заболевание проходит по типу гиперкинетического циркуляторного синдрома, при котором имеют место тахикардия, увеличение сердечного выброса, систолического и минутного объема крови, преобладает систолическая гипертензия. При этом общее периферическое сопротивление сосудов и сосудистое почечное сопротивление соответствуют норме или несколько повышены. На данном этапе заболевания усиленный сердечный выброс обеспечивает такой кровоток, который способен преодолевать тоническое сокращение артериол, увеличивая их просвет. Немаловажную роль играет активизация депрессорных механизмов – нейрогенных и гуморальных.

Читать дальше