Распространенность.ДМ и ПМ довольно редкие заболевания. Ежегодно диагностируется 5 новых случаев на 1 млн населения. ДМ распространен во всех климатических и географических зонах земного шара. По частоте он стоит на третьем месте среди системных заболеваний соединительной ткани вслед за системной красной волчанкой (СКВ) и системной склеродермией (ССД). ДМ (ПМ) чаще поражает женщин; соотношение по полу среди взрослых больных (женщин и мужчин), по данным большинства авторов, составляет2:1 и более. У взрослых чаще встречается ПМ, чем ДМ (2: 1), а у детей преобладает ДМ.

Отмечено два возрастных пика заболевания: 11 – 17 и 35 – 60 лет.

1.2. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕРМАТОМИОЗИТА

ЭтиологияДМ выяснена недостаточно. Не исключается вирусная природа заболевания (пикорнавирусы, вирус Коксаки В2, А9), а также участие бактериальных и паразитарных (риккетсиоз, шистоматоз, трихинеллез и др.) инфекций. Наиболее вероятной представляется триггерная роль вирусного фактора, вызывающего иммунорегуляторные нарушения при наличии генетической предрасположенности к заболеванию. Нельзя исключить возможность персистенции вирусов в мышцах с развитием иммунного ответа и картины ДМ (ПМ).

Описаны случаи развития ДМ и ПМ после перенесенной краснухи, герпетической инфекции, введения вакцин и сывороток, приема лекарственных препаратов. Провоцирующими факторами могут является переохлаждение, инсоляция, избыточная физическая нагрузка и др.

Опухолевый ДМ составляет 20 – 30 % от всех случаев заболевания, особенно в возрастной группе старше 50 лет.

В последние годы нашла подтверждение и наследственная предрасположенность к развитию ДМ и ПМ. Описаны случаи заболевания у кровных родственников. Современные иммуногенетические исследования показали, что в развитии идиопатических воспалительных миопатий может участвовать множество генов, а их идентификация важна для выявления генетических факторов риска ДМ (ПМ). Полученные данные позволяют предполагать, что HLA-гены на 6-й хромосоме, а именно HLA DRBl*0301 и аллели пОА1*0501 строго ассоциируются со всеми клиническими формами идиопатических воспалительных миопатий у больных белой расы. Еще ранее выявлена ассоциация ДМ (ПМ) с В8-, В14- и DR3-антигенами в европейской популяции и их ассоциация с В7 и DRW6 у темнокожих. Антигены HLA DR4 встречаются чаще при сочетании ПМ с другими ДБСТ. Хорошо известна связь антигена В8 с развитием различных аутоиммунных заболеваний, что подтверждает участие иммунных факторов в развитии ДМ. Ряд исследователей полагают, что наличие определенных гаплотипов объясняет особенности клинических форм ДМ, его сочетания с другими болезнями соединительной ткани (например, более частого сочетания со склеродермией и редкого – с ревматоидным артритом), а также выраженность иммунного компонента и т. д. Ассоциация с HLA-B8 и DR3 наиболее выражена при ювенильном ДМ и в настоящее время рассматривается как генетический маркер заболевания.

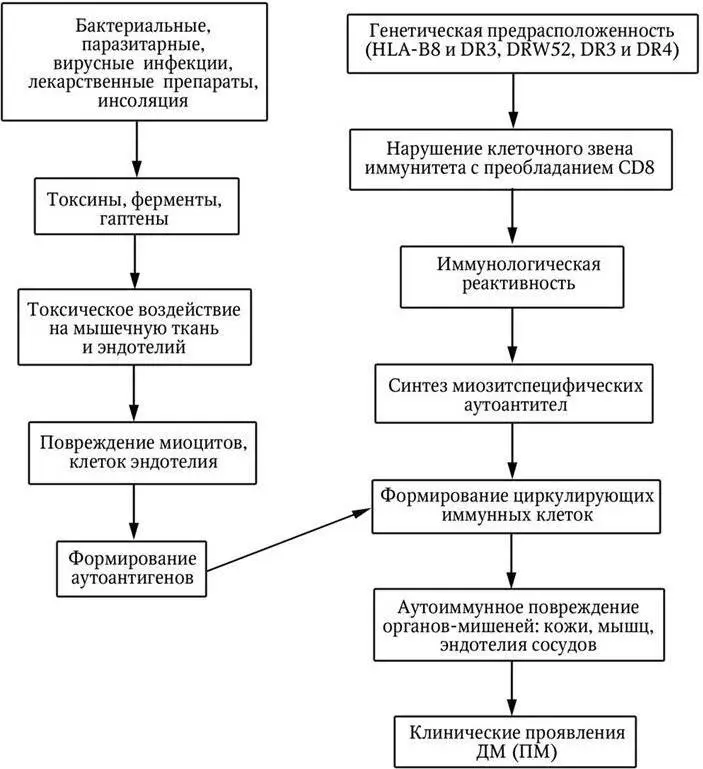

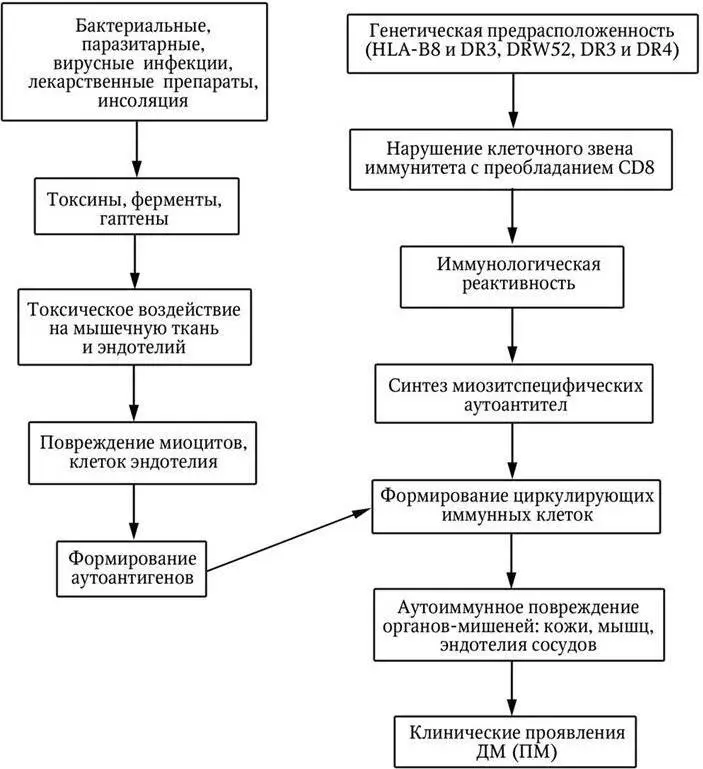

ПатогенезДМ и ПМ характеризуется синтезом широкого спектра аутоантител, направленных против цитоплазматических белков и рибонуклеиновых кислот (РНК), принимающих участие в синтезе белка (схема 1).

Эти антитела редко выявляются при других аутоиммунных заболеваниях и рассматриваются как миозитспецифические, которые условно подразделяются на четыре группы:

1) антитела к аминоацилсинтетазам транспортной РНК. Они катализируют связывание отдельных аминокислот с соответствующей тРНК;

Схема 1. Патогенез ДМ (ПМ)

2) антитела, реагирующие с частицами сигнального распознавания (SRP). Эти антитела блокируют перенос вновь синтезированных белковых молекул к эндоплазматической сети;

3) антитела, реагирующие с белково-ядерным комплексом (антитела к Mi-2);

4) антитела, реагирующие с фактором элонгации i-альфа, который обеспечивает перемещение аминоацил-тРНК к рибосомам и движение вдоль полисомы.

Миозитспецифические антитела при ДМ и ПМ обнаруживаются в 40 % случаев, при этом каждый больной имеет один тип антител.

Наряду с миозитспецифическими антителами в сыворотке крови у этих больных могут присутствовать и другие типы аутоантител, неспецифичные для ДМ, включая антитела к миозину, тиреоглобулину, антитела к эндотелиальным клеткам а также ревматоидные факторы (РФ).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу