Пересекать ключицу перед низведением лопатки также предлагали R. Robinson, R. Braun, P. Mack [et al.] (1967), а A. Whitman (1932) использовал для фиксации лопатки полоски из широкой фасции бедра.

Несмотря на изменения и дополнения к операции L. Ombredanne, риск развития неврологических расстройств верхней конечности оставался высоким. На это указывал сам L. Ombredanne в 1949 г. Кроме того, в связи с рефлекторным сокращением пассивно растянутых мышц, заболевание нередко рецидивировало (Ламанова-Малярова И. К., 1951).

С учетом недостатков изложенных выше операций, Ф. Р. Богданов (1958) предложил перед низведением лопатки производить остеотомию клювовидного отростка. Операция выполнялась в 3 этапа:

1. Косая остеотомия ключицы и остеотомия клювовидного отростка кзади от места прикрепления клювовидно-акромиальной связки.

2. Мобилизация и низведение лопатки до обычного уровня.

3. Фиксация медиального угла лопатки к остистому отростку IV грудного позвонка и нижнего угла ее к VII – VIII ребрам шелковыми швами.

С. Д. Терновский в 1959 г. провел ретроспективный анализ больных, оперированных по методу Ф. Р. Богданова, и указал на его основные недостатки: фиксация костных структур позвоночника к верхнемедиальному и нижнему углам лопатки приводит к ограничению подвижности последней во фронтальной плоскости, что отрицательно влияет на функцию плечевого сустава. А остеотомия клювовидного отростка позволяет беспрепятственно низвести лопатку и делает остеотомию ключицы излишней.

В связи с этим С. Д. Терновский (1958) упростил технику операции: не производя остеотомию ключицы, он предлагал пересекать клювовидный отросток из того же доступа, из которого происходил основной этап операции. Основные этапы хирургического вмешательства по методу С. Д. Терновского:

1. Рассекаются трапециевидная, ромбовидная мышцы и мышца, поднимающая лопатку.

2. Удаляются костно-хрящевые и фиброзные образования, фиксирующие лопатку к позвоночнику.

3. Мобилизуются медиальный и верхний края лопатки.

4. Выполняется остеотомия клювовидного отростка у его основания.

5. Лопатка низводится поворотом в акромио-ключичном сочленении.

6. Лопатка фиксируется на новом месте путем подшивания ее нижнего угла шелковой нитью к VII ребру.

Несмотря на большое число удовлетворительных результатов лечения и отсутствие рецидивов заболевания, В. Л. Андрианов (1964) делает акцент на нарушении пространственного положения лопатки, деформации ее медиального края и ограничении подвижности лопатки после проведенного оперативного лечения по методике С. Д. Терновского. Он объясняет это несколькими причинами: нарушение пространственного положения и деформация медиального края лопатки являются итогом врожденного укорочения и гипоплазии передней зубчатой мышцы, что приводит к преобладанию тяги укороченных верхних отделов данной мышцы над растянутыми нижними. Кроме того, ограничение функции верхней конечности объясняется излишней фиксацией лопатки к ребру.

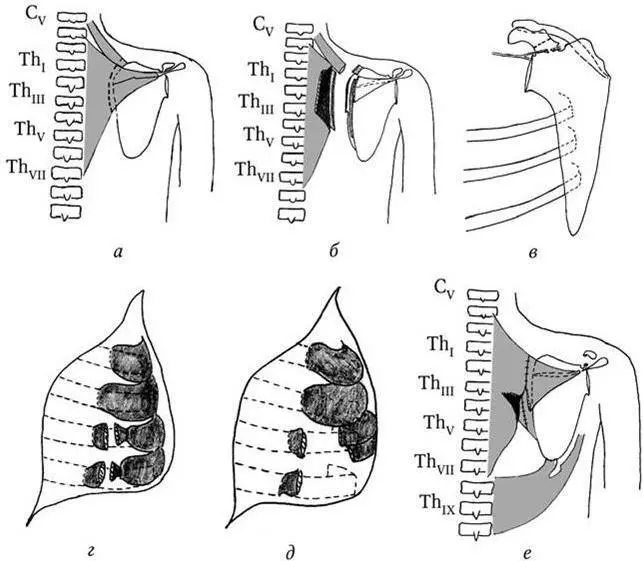

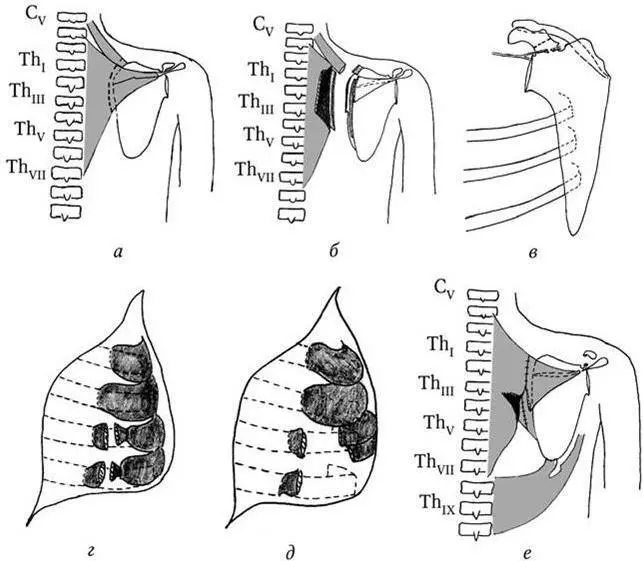

В 1964 г. В. Л. Андрианов внес в операцию С. Д. Терновского изменения, заключающиеся в отказе от широкой мобилизации лопатки из окружающих тканей и фиксации ее нижнего угла к ребру шелком (рис. 5). Дополнением являлось удлинение передней зубчатой мышцы путем перемещения точек ее прикрепления (отсекалась верхняя порция от краниальной половины медиального края лопатки и нижняя порция от места прикрепления к ребрам). Фиксация лопатки осуществлялась с помощью перемещенных лоскутов передней зубчатой и широчайшей мышц спины.

Рис. 5 . Способ лечения по методу Терновского – Андрианова:

а – рассекаются трапециевидная мышца и мышца, поднимающая лопатку; б – рассекается ромбовидная мышца и отсекается от верхней половины медиального края лопатки передняя зубчатая мышца; в – лопатка выделена по передней поверхности, перевязывается и пересекается надлопаточный сосудисто-нервный пучок, выполняется остеотомия основания клювовидного отростка; г – пересекается нижняя половина передней зубчатой мышцы в месте прикрепления ее к ребрам; д – передняя зубчатая мышца удлиняется путем смещения верхней и нижней половин относительно друг друга, после чего сшивается; е – низведенная лопатка фиксируется лоскутом, сформированным из широчайшей мышцы спины, ромбовидная и трапециевидная мышцы сшиваются

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу