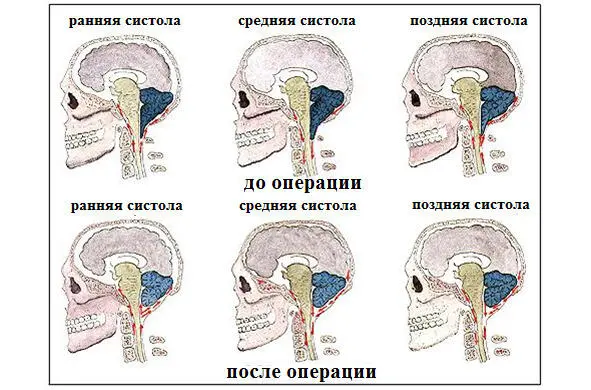

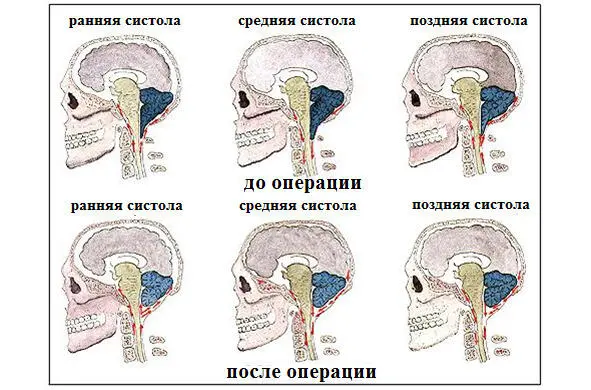

Рисунок 1.1.Схематическое изображение пульсации ликвора на верхнешейном уровне из работы Armonda [31]

Haughton и соавт. [93] выявили увеличение максимальной систолической скорости на уровне БЗО у пациентов с МКI до оперативного лечения по сравнению с данными полученными при обследовании здоровых добровольцев. Сравнение с послеоперационными результатами в работе авторов не проводилось.

Dolar и соавт. [69], напротив, сравнивали ликвороток на уровне БЗО у пациентов с МКI до и после оперативного лечения, без обследования здоровых добровольцев. Авторы выявили снижение максимальных скоростей ликворотока после оперативного лечения.

Quigley и соавт. [160] с помощью ФКМРТ выявил наличие характерных участков реактивного тока ликвора (jet) у пациентов с МКI по передним субарахноидальным пространствам, синхронного двустороннего ликворотока и участков с предпочтительным его направлением.

Большинство исследований описывали характерные для ФКМРТ признаки МКI, однако попыток определения критериев, которые бы провели четкую границу между нормальными показателями и патологией, не предпринималось. Было установлено, что скорости ликворотока и его конфигурация у пациентов с МКI существенно отличаются от нормальных значений, а степень выраженности ликвородинамических нарушений существенно варьирует [31], [47], [72], [95].

Клиническая значимость ликвородинамических нарушений при МКI обсуждалась в большом количестве работ. На их основании был сделан вывод, что выраженность клинических проявлений, в большей степени, коррелирует со степенью нарушения ликвородинамики, чем непосредственно с дистопией миндаликов мозжечка. При этом нарушение ликвородинамики может варьировать при схожей степени дистопии миндаликов мозжечка [31], [123], [160], [188].

На сегодняшний день ФКМРТ является одним из основных инструментов в арсенале диагностических методов исследования ликвородинамики. Степень «достоверности» ФКМРТ при дифференциальной диагностике клинически значимой МКI составляет примерно 75% [98].

По наиболее распространенному определению мальформация Киари (МК) является врожденным заболеванием краниовертебрального перехода, характеризующимся патологическими структурными изменениями элементов центральной нервной системы и костных структур этой области [37].

В зависимости от вариантов сочетания изменений и степени их выраженности различают четыре основных типа заболевания.

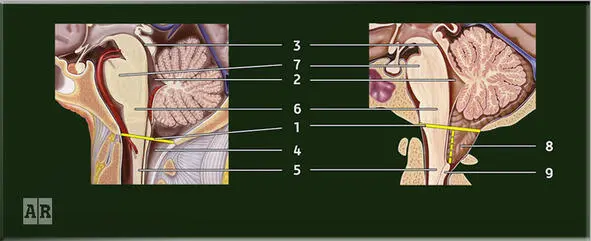

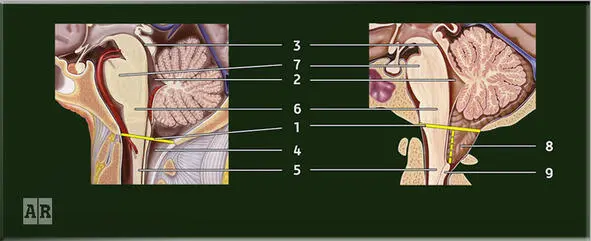

Мальформация Киари I типа (МК I) – грыжевое выпячивание растянутых миндаликов мозжечка в спинномозговой канал через БЗО (Рисунок 1.2.). В редких случаях возможно минимальное опущение продолговатого мозга, которое объясняется не аномалией развития этого отдела мозга, а гипоплазией костных структур этой области. Такие структуры, как червь мозжечка и IV желудочек, как правило, не повреждаются и остаются в пределах физиологической нормы [15], [18], [54], [133].

Рисунок 1.2.Анатомические образования ЗЧЯ в норме (слева) и при МКI (справа). 1 – линия Мак-Рея, 2 – IV желудочек, 3 – водопровод мозга, 4 – большая затылочная цистерна, 5 – спинной мозг, 6 – продолговатый мозг, 7 – Варолиев мост, 8 – опущенные миндалики мозжечка, 9 – задвижка (obex).

Мальформация Киари II типа (МАК) – смещение миндаликов, нижней части червя мозжечка, моста и продолговатого мозга, а также растянутого четвертого желудочка ниже плоскости БЗО в направлении спинномозгового канала. Возможна деформация покрышки среднего мозга, окклюзия отверстия Мажанди арахноидальной мембраной, расширение центрального канала спинного мозга, утолщение massa intermedia. Верхние шейные корешки спинномозговых нервов имеют восходящее, ростральное направление. МАК часто сочетается со spina bifida, менингоцеле, стенозом водопровода и гидроцефалией [13], [60], [61].

Мальформация Киари III типа (МК III) – выраженное каудальное смещение всех структур ЗЧЯ с образованием субокципитального или высокого шейного энцефаломенингоцеле [55], [150].

Мальформация Киари IV типа (МК IV) типа проявляется гипоплазией мозжечка без его смещения. Так как данный вид патологии не сопровождается грыжевым выпячиванием структур ЦНС, он зачастую не включается в общепринятую классификацию [110], [159].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Земляной - Офицер - Офицер. Тактик. Стратег [сборник litres]](/books/417444/andrej-zemlyanoj-oficer-oficer-taktik-strateg-s-thumb.webp)