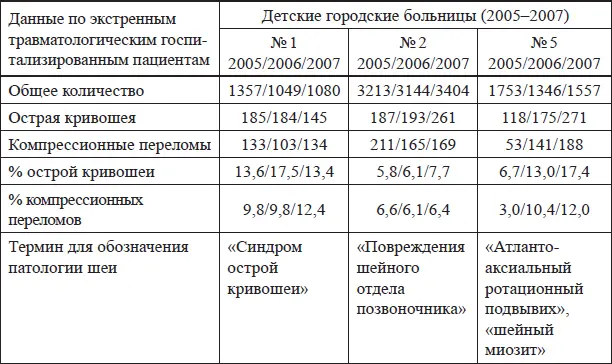

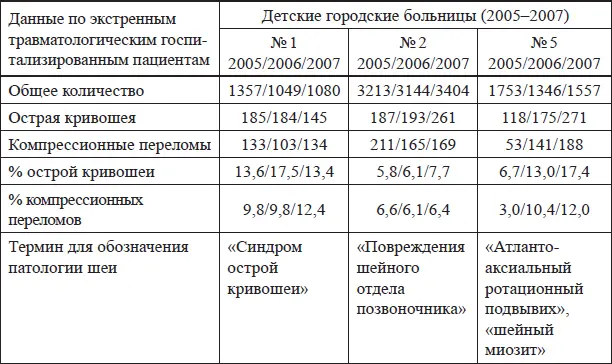

На основании отчетов травматологических отделений города Санкт-Петербурга (предоставлены главным детским хирургом Санкт-Петербурга профессором Т. К. Немиловой) за 2005–2007 год стало очевидным, что это самая многочисленная группа вертебрологических пациентов. В исследование вошли больницы, имеющие крупные травматологические отделения, работающие преимущественно с экстренными пациентами (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Госпитализация экстренных вертебрологических больных на травматологические отделения крупнейших детских больниц Санкт-Петербурга

Из таблицы видно, что пациенты с острой кривошеей преобладали над детьми с компрессионными переломами позвоночника. В среднем в год поступало 573 ребенка с патологией шейного отдела и 432 с компрессионными переломами, что составило соответственно 11,6 и 8,8 % всех экстренных травматологических больных! Необходимо учитывать, что данный расчет не включает менее крупные, не специализированные и федеральные клиники, а также амбулатории, что, несомненно, значительно занижает абсолютное количество пациентов, но подчеркивает масштаб проблемы. Важным организационным аспектом является массовая госпитализация в отечественные хирургические отделения детей в подавляющем большинстве не требующих лечения в стационаре. То есть около 20 % коечного фонда (острая кривошея + компрессионные переломы), а фактически из-за длительности госпитализации больше, используется нерационально. И это при отсутствии в стране центров детской политравмы, высочайшего уровня травматизации и насильственной смерти!

Выделение из массы детей с острой кривошеей тех, чье состояние требует углубленного обследования и специального лечения, основная задача специалиста.

Нами проведен статистический анализ группы из 208 детей, поступавших в клинику Педиатрической академии в течение 10 лет. Были исследованы эпидемиологические данные: возраст, пол больных, длительность болевого синдрома и сезонность его появления. Так минимальный возраст составил 2 года, максимальный 17, средний 11 лет. Мальчики составляли 55 %.

Наиболее частый возрастной период, при котором развивается острая кривошея – группа старших школьников. Длительность болевого синдрома от 2 до 10 дней. Причем чем старше ребенок, тем вероятней большая продолжительность болей. 70 % детей поступали в зимне-весенний период.

Совершенно необъяснимым остается факт, когда после нескольких дней и даже недель «затишья» поступают сразу несколько пациентов с острой кривошеей. Совершенно четко увеличивается количество поступлений к концу недели с пиком в пятницу. Можно предположить, что это связано как с влиянием учебной нагрузки на поступление детей, так и с тем, что родители стараются не оставлять больных детей на выходные. Так ни меньше трети родителей изначально пытаются заниматься самолечением и госпитализируют ребенка при сохранении болей. Более редкое поступление летом, возможно, также связано с выездом детей на отдых, где они в основном получают амбулаторное лечение, которое не учитывается.

Эпидемиологические данные, предоставленные главным детским ортопедом-травматологом города Тулы Ю. В. Дубоносовым, практически совпадают с петербуржскими.

В литературе описаны случаи массового поражения целых деревень в Китае «острой кривошеей» неизвестной причины с дальнейшим спонтанным выздоровлением, что не исключает инфекционную природу заболевания.

Вполне очевидно, что кривошея и болевой синдром являются неспецифическими симптомами, которые могут сопровождать различные поражения шейного отдела позвоночника. Поэтому в своей практике с 2003 года до получения окончательных клинических и лучевых данных по объяснению причин страдания мы начали использовать рабочий диагноз «острая кривошея». При обнаружении субстрата патологии диагноз уточняется. То есть используется такой же принцип синдромальной терминологии, широко принятый в детской хирургии, как «острый живот», «острая мошонка» и т. п. с дальнейшим топическим диагнозом по мере дополнительного обследования и динамического наблюдения.

При окончательной оценке рентгенологическая картина не являлась единственно определяющей для постановки диагноза. Хорошо известным фактом является то, что у детей, не имеющих кривошеи, при проведении трансоральных рентгенограмм, часто наблюдается косое положение зубовидного отростка и несовпадение суставных щелей CI–CII.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу