Многие аспекты преимущественно хронической патологии и травмы CO-CII отражены в 2 фундаментальных трудах: А. Л. Луцик, И. К. Раткин, М. Н. Никитин. Краниовертебральные повреждения и заболевания (1998) и С. Т. Ветриле, С. В. Колесов. Краниовертебральная патология (2007).

На практике ребенок с синдромом острой кривошеи госпитализируется с подозрением на подвывих CI, обследуется и, как правило, сразу начинает лечение на манжеточном вытяжении. То есть, изначально закладывается представление о преимущественном поражении атланто-аксиального сочленения. Так, А. В. Мозгунов (2004) в своей диссертационной работе делает следующее определение: «Острый атланто-аксиальный ротационный подвывих (ААРП) – характерное патологическое состояние детского и подросткового возраста, проявляющееся остро возникшей кривошеей и нарушением нормальных движений в шейном отделе позвоночника при отсутствии костно-травматических повреждений шейного отдела позвоночника, постоянным рентгенологическим признаком которого является асимметричное расположение зубовидного отростка аксиса относительно боковых масс атланта» [3].

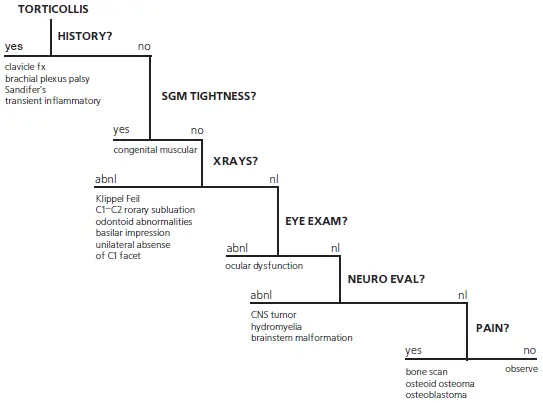

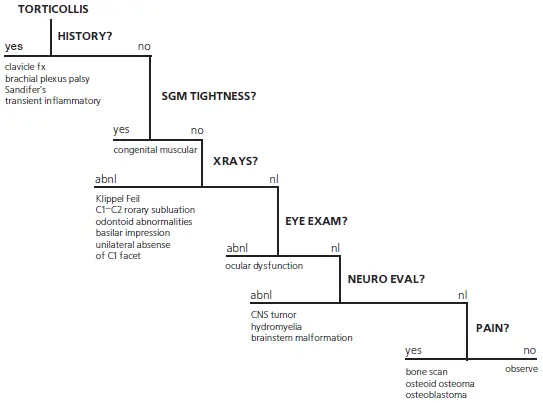

Рис. 3.1.Алгоритм обследования детей с кривошеей (цит. по [2])

За рубежом от 2 до 7 суток такого ребенка наблюдают амбулаторно, назначив иммобилизацию и нестероидные противовоспалительные средства [4]. Рентгенография чаще не проводится, так как кривошея препятствует правильной укладке. При сохранении болевого синдрома и вынужденного положения головы пациента госпитализируют для обследования и лечения. Основным диагнозом является атланто-аксиальное блокирование – аналог ААРП. Использование термина «блокирование», несомненно, более удачно, так как:

1. подчеркивает нетравматическую природу страдания;

2. в большинстве случаев доказать лучевыми методами «подвывих» CI не удается;

3. может наблюдаться блокирование CI–CII без смещения позвонков относительно друг друга, выходящего за пределы физиологической подвижности;

4. является в большей степени описанием реальной проблемы (отсутствие движений в атланто-аксиальном суставе), а не рентгенанатомическим заключением «подвывих».

Таким образом, остро возникшее патологическое положение головы и болевой синдром у ребенка при исключении травматических и деструктивных причин, определяется как состояние, в основе которого, по мнению большинства авторов, лежит идиопатическое атланто-аксиальное блокирование или подвывих CI.

Данные по распространенности острого атланто-аксиального подвывиха сильно варьируют среди исследователей. Иностранные авторы относят его к редким патологическим состояниям [5, 6], отечественные же авторы – к частым состояниям [3]. Причина этого – разница в оценке патологического состояния как подвывиха CI. Так как за рубежом эти дети не госпитализируются, то диагноз не уточняется и не учитывается в статистике.

В России при сопоставлении количества случаев острого ААРП со случаями других экстренных патологических состояний позвоночника у детей и подростков, лечившихся стационарно, установлено, что по частоте встречаемости острый ААРП занимает второе место (39,2 %), уступая лишь компрессионным переломам (59,8 %), и первое место (93,9 %) среди остро возникших патологических состояний шейного отдела позвоночника [3].

По данным зарубежных авторов средний возраст заболевших детей составляет 6–7 [5, 7, 8, 9], по данным наших авторов старше 10 лет [10].

Скорее всего, это связано с тем, что вероятность атлантоаксиального блокирования с возрастом уменьшается и соответственно синдром острой кривошеи носит более доброкачественный характер и не требует госпитализации. При этом абсолютное число детей старше 10 лет больше. Blankstein et al. (1997), проанализировавшие данные по 33 больным за четыре года, обнаружили ясную сезонную тенденцию – 58 % случаев острого ААРП приходилось на период с ноября по февраль, 33 % случаев – на период апрель-июль [6].

Nemet et al. (2002) сообщили, что в их группе 73 % случаев пришлось на осенне-зимний период [5, 7]. Никто из указанных авторов не объяснил наблюдаемое явление. А. В. Мозгунов (2004) выделяет два пика встречаемости в марте и ноябре [3]. Весеннее «обострение» автор связывает с гипотонией на фоне гиповитаминоза. Его мнение отчасти подтверждают наблюдения воронежских исследователей, также связывающих увеличение частоты острой кривошеи с гиповитаминозом и обменными нарушениями на фоне хронического отравления солями тяжелых металлов [11].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу