« Немецкие художники не имеют себе равных в использовании цвета, но их работы имеют некоторые недостатки в отношении пропорции, перспективы и так далее. Без правильных пропорций картина не может быть совершенной, как бы тщательно она ни была написана. Таким образом, те, кто желает овладеть искусством живописи, должны прежде всего изучать пропорции и понимать, как рисовать объекты в проекции и в перспективе ».

И Леонардо да Винчи, и Дюрер искали способы изображения трехмерных объектов в двух измерениях. Как картине придать ощущение глубины? Этот вопрос привел их к понятиям перспективы, проекции и сечения, которые изучает специальный раздел геометрии, называемый проективной геометрией.

* * *

РАЗМЕРНОСТИ

На самом деле идеи Евклида представляют собой абстракцию, а не реальность: точка, не имеющая размеров; линия, не имеющая ширины, а только длину… Это дает понятие размерности, где длина и ширина определяют каждое измерение.

Так как точка не имеет размеров, она не имеет размерности. Так как прямая линия имеет только длину, ее размерность равна единице. Поверхность не имеет толщины и является двумерной. И, наконец, пространственные тела (например, куб) имеют три измерения. Фактически в евклидовой геометрии возможны только размерности, имеющие целые значения: 0, 1, 2 и 3.

* * *

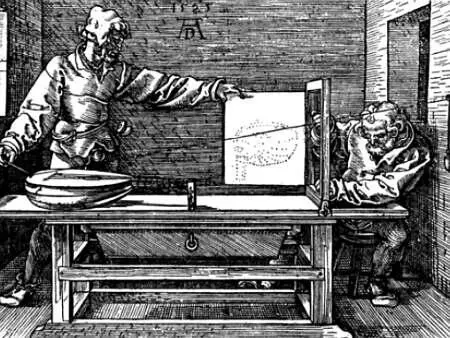

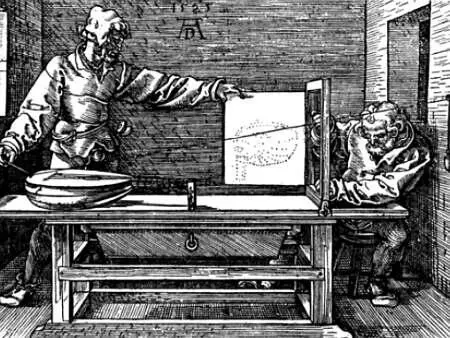

Проективная геометрия является математической теорией, разработанной в произведениях искусства эпохи Возрождения. Поверхность картины считалась стеклом окна, через которое художник видит объект. Точки объекта соединяются с глазом наблюдателя прямыми линиями. Эти линии, проходя через стекло, образуют на нем изображение, которое является проекцией объекта на поверхность стекла. Этот процесс показан на гравюре Дюрера «Рисующий лютню», где художник демонстрирует, как на картине изобразить проекцию в соответствии с методом из трактата «Об измерениях». Помощник художника (слева) держит лист стекла, на котором объект на столе изображен в перспективе.

Чтобы получить такое изображение, стекло помещается в рамку, которую держит художник справа. Лучи света (прямые линии) от изображаемого объекта, попадая в глаз художника, проходят через стекло и образуют на нем так называемую проекцию. Таким образом, для художника ключевыми понятиями являются перспектива и проекция.

Эта гравюра включена в трактат «Об измерениях» (1525) и известна под названием «Рисующий лютню». На ней Дюрер показывает, как получить изображение в перспективе с помощью проекции.

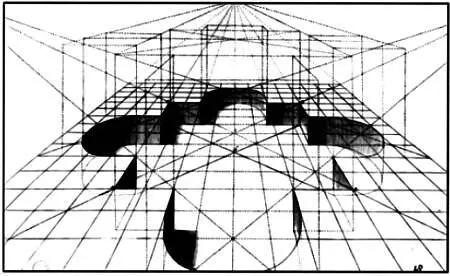

Обратите внимание, что в проективной геометрии параллельные линии сходятся в точке, называемой точкой схода, или точкой бесконечности. Понятие параллельных линий превращается в понятие прямых, которые пересекаются в точке, расположенной на бесконечном расстоянии. Однако эта бесконечно удаленная точка все еще находится в поле зрения наблюдателя.

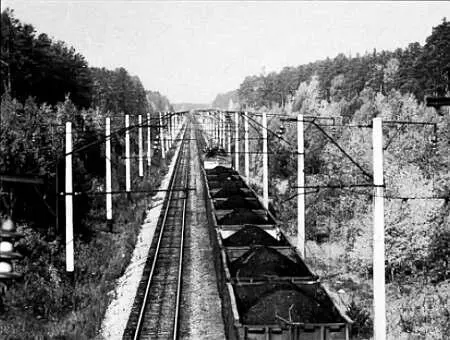

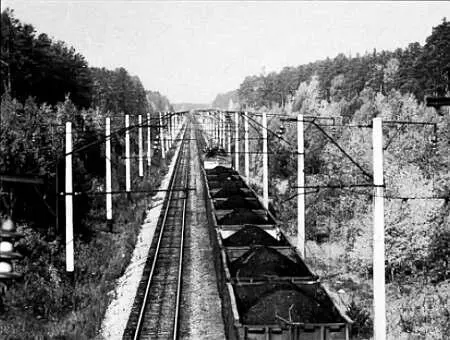

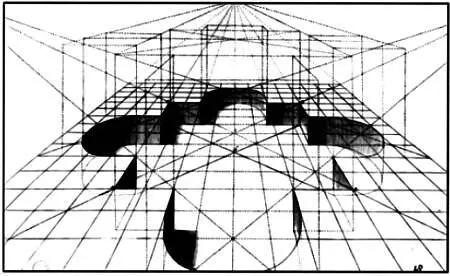

Хорошим примером точки схода на плоскости является точка, где сходятся железнодорожные рельсы. Другим примером являются чертежи архитектора с плоскостными проекциями для изображения более реалистичного варианта дизайна.

Точка схода в реальности при взгляде на рельсы (сверху). Точка схода на художественной проекции. Иллюстрация из опубликованного в 1565 г. «Трактата о перспективе» фламандского художника Вредемана де Вриса(снизу).

Методы проективной геометрии приводят к искажению изображений: длины отрезков, величины углов и размеры фигур евклидовой геометрии не обязательно сохраняются. В сущности, проективная геометрия является геометрией художников. Поэтому параллельные линии изображались художниками эпохи Возрождения совсем не так, как у Евклида. Изменилось само понятие параллельности.

Теория Евклида под сомнением

Вплоть до конца XVIII в. роль математики заключалась в обосновании физической реальности мира, в котором мы живем. В следующем же веке эта роль изменилась с появлением неевклидовых геометрий. Время «Начал» Евклида, являвшихся непререкаемой истиной на протяжении 23 веков, подошло к концу, и вместе с этим пошатнулось само понятие реальности в том абстрактном смысле, который в него вкладывали до сих пор.

Читать дальше