Начиная с Джотто ди Бондоне эти представления стали изменяться. Тогда же начали зарождаться современные представления о живописи. Художник, рассказывающий историю, должен был сделать ее правдоподобной, а создаваемые им портреты должны были обладать физическим сходством с оригиналом. Символы состояли на службе у художника, а не наоборот. Они использовались преимущественно при изображении святых: на портрете святого Иосифа, где по очевидным причинам нельзя было достичь физического сходства, художник изображал его с цветущим посохом, чтобы зритель мог узнать святого. Однако при изображении, например, Данте Алигьери, подробное описание внешности которого было известно, расхождение портрета с описанием не допускалось.

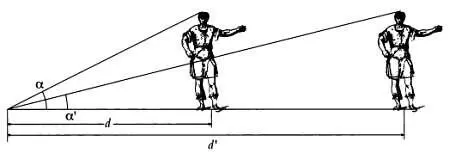

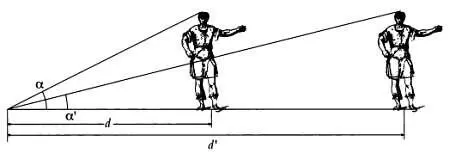

С древних времен было известно, что удаленные предметы на картине должны быть меньше, чем предметы, расположенные вблизи. Художники всегда подчинялись этому правилу, стараясь всего лишь изобразить видимое глазом в упрощенном виде. Примеры перспективных изображений, выполненных в такой технике интуитивной перспективы, можно найти, например, на фресках Помпеи. Считалось, что уменьшение размеров было как-то связано с углом зрительной линии, который уменьшался по мере отдаления предмета.

Угол зрения α, под которым человек виден с определенного расстояния d, уменьшается и становится равным α' при увеличении расстояния дo d',oт наблюдателя до этого человека.

(источник: FMC)

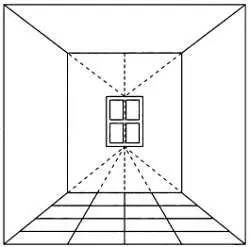

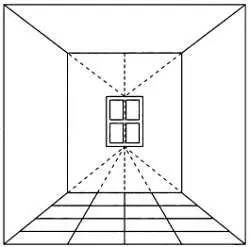

Также было интуитивно понятно, что при изображении помещений параллельные линии пола должны были сходиться в одной точке, равно как и линии потолка. Однако считалось, что эти бесконечно удаленные точки отличались и располагались на одной вертикальной прямой.

Помещение, изображенное по законам интуитивной перспективы с двумя разными точками схода.

(источник: FMC)

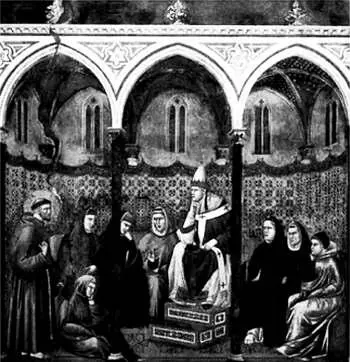

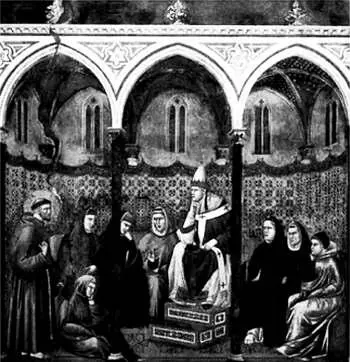

На фресках Джотто в базилике Сан-Франческо в Ассизи можно увидеть, как реализуется эта интуитивная перспектива.

Примером может служить фреска «Проповедь перед папой Гонорием III», на которой изображены три арки. Папа, сидящий на возвышении, занимает центральное место. Ступеньки, ведущие к возвышению, расположены неверно по отношению к стенам свода, внутри которого происходит действие. Непросто понять, где расположены некоторые из героев картины — перед колоннами или же за ними. Тем не менее картина выглядит гармоничной, передано ощущение глубины и объема. Линии пола и потолка сходятся в разных точках, расположенных на одной вертикальной линии.

Джотто ди Бондоне. «Проповедь перед папой Гэнорием III».

Что же такое перспектива?

Следует прояснить, что мы будем понимать под словом «перспектива» в рамках этой книги. Эрвин Панофский, один из наиболее выдающихся исследователей в этой области, в своей книге «Перспектива как символическая форма» дает такое определение: «…Перспектива в полном смысле слова есть способность представить отдельные объекты «в сокращении», так что вся картина словно бы превращается в окно, через которое мы смотрим в пространство, а материальная поверхность картины понимается как изобразительная поверхность, на которую проецируется видимое сквозь нее и заключающее в себе все единичные предметы общее пространство».

Как мы уже говорили, первой книгой, в которой описывались математические законы перспективы, стала работа разностороннего гуманиста Леона Баттисты Альберти «О живописи», написанная на латыни и переведенная им же на тосканское наречие. Свой труд Альберти посвятил Филиппо Брунеллески.

* * *

ПРОЛОГ ТРАКТАТА «О ЖИВОПИСИ» АЛЬБЕРТИ

Я часто дивился, да и сокрушался, видя, как столь отменные и божественные искусства и науки, которые, судя по их произведениям и по свидетельствам историков, изобиловали у доблестнейших древних наших предков, ныне пришли в такой упадок и как бы вовсе утрачены. <���…> Посему, от многих слыша, что так оно и есть на самом деле, я и решил, что сама природа, мастерица всех вещей, состарившись и одряхлев, не производит больше на свет ни гигантов, ни людей таких дарований, каких она в чудесном изобилии порождала в свою, я бы сказал, юношескую и более славную пору.

Читать дальше