* * *

АРХИМЕД И БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Архимед был, возможно, единственным древнегреческим математиком, который преодолел аристотелевский запрет на использование актуальной бесконечности, однако сделал это вдумчиво и сдержанно. В рассуждениях Архимеда о вычислении площади сегмента параболы, приведенных в главе 1, упоминается актуальная бесконечность всякий раз, когда поверхность рассматривается как бесконечное множество отрезков прямой — «прямые, проведенные в треугольнике, составляют сам треугольник». Однако Архимед не стремился восстать против Аристотеля, так как, по его словам, его рассуждения были «далеки оттого, чтобы считаться доказательством».

Архимед, каким его увидел художник Хосе де Рибера(1591–1652).

* * *

Эта аксиома порождена нашими интуитивными представлениями о конечном и ограниченном. Лучше других объяснить несовместимость бесконечного и этой аксиомы Евклида сумел Галилей в своих «Беседах» (1638). Так как каждое число порождает квадрат: 2 порождает 4, 3–9, 4 — 16 и так далее — а каждый квадрат, в свою очередь, порождается единственным числом, Галилей указал, что мы можем объединить в пары числа и соответствующие им квадраты, заключив, что чисел и квадратов будет одинаковое количество. Тем не менее очевидно, что квадратные числа — лишь часть множества чисел (так, 2, 3, 5, 7 — числа, но не квадраты), то есть чисел больше, чем квадратов, целое больше его части. Мы столкнулись с парадоксом: чисел одновременно столько же, сколько их квадратов, и одновременно больше, чем квадратов. Галилей сделал вывод: «понятия «больше», «меньше» и «равно» неприменимы к бесконечному».

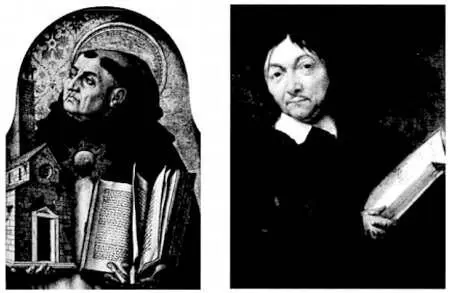

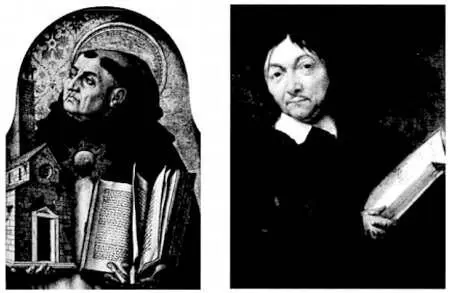

Связь христианского Бога с бесконечностью помогла преодолеть древние страхи перед ужасным чудовищем, и бесконечность, как потенциальная, так и актуальная, в XVII веке окончательно расположилась в центре математики. Следуя заветам Аристотеля, богословы отказывали человеку в возможности понять актуальную бесконечность, но они перевели это понятие в область богословия. Фома Аквинский рассматривал Бога как полную и всеобъемлющую, актуальную бесконечность, такая трактовка часто встречается и в трудах философов XVII века. Не будем забывать, что некоторые из них были учеными, в том числе математиками. Подтверждение мы находим у Декарта: «Мыслю некоего вышнего Бога — вечного, бесконечного, всеведущего, всемогущего, творца всех сущих, помимо него самого, вещей», а также: «Что же до Бога, я считаю его столь бесконечным, что к его совершенству ничего уже нельзя добавить»; у Спинозы: «Под Богом я разумею существо абсолютно бесконечное (ens absolute infinitum ), т. е. субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность», и также у Лейбница: «Следует считать, что эта божественная субстанция, неделимая, универсальная и непреложная, не должна иметь пределов и содержать всю реальность, какую только возможно».

Никакой запрет не мог покончить с чем-то действительно полезным. И никакое понятие не оказалось столь плодотворным для математики, как бесконечность, ни одно из них не сделало математику столь полезной для объяснения явлений природы: бесконечность — это основной элемент анализа бесконечно малых, а анализ бесконечно малых — несомненно, самое мощное и эффективное средство изучения природы, когда-либо созданное математиками. Еще один парадокс бесконечности: почему она, будучи не более чем продуктом логической структуры нашего мозга, играет столь важную роль в формировании научной картины окружающей нас Вселенной, если в этой Вселенной бесконечность подобна эмигранту без документов?

Несмотря на свою неоспоримую, пусть и непонятную, полезность, актуальная бесконечность по-прежнему пользуется дурной славой. Не самым лестным образом о ней отзывался даже так называемый король математиков. Великий Гаусс писал: «В математике бесконечную величину никогда нельзя использовать как нечто окончательное. Бесконечность — лишь манера выражаться, означающая предел, к которому стремятся одни величины, когда другие бесконечно убывают».

И средневековые схоластики, в частности Фома Аквинский(ок. 1224–1274), и философы-рационалисты, в частности Рене Декарт(1596–1650), сталкивались с проблемой актуальной бесконечности.

Читать дальше