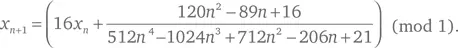

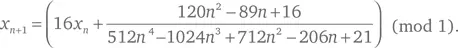

Для π тоже существует похожая, но более сложная итеративная формула:

Если эта формула дает равномерное распределение, то π нормально в двоичной системе.

Все вышеизложенное приводит нас наконец к очень странному открытию. Растянем интервал от 0 до 1 в 16 раз, так что yn = 16 xn будут распределены на интервале от 0 до 16. Тогда целая часть последовательных y n будет лежать в интервале от 0 до 15. Эксперимент показывает, что эти числа в точности соответствуют последовательным шестнадцатеричным знакам числа π – 3. Этот факт проверен на компьютере для первых 10 млн знаков. Получается, по существу, что это дает нам формулу для n -го шестнадцатеричного знака π. Чем дальше вы заходите, тем сложнее становятся вычисления, и на упомянутую проверку ушло 120 часов.

Есть веские причины ожидать, что это утверждение подтвердится, но пока оно недотягивает до строгого доказательства. Известно, что ошибок, если они есть, очень мало. Поскольку на первых 10 млн шагов их не обнаружено, вероятность того, что они встретятся позже, составляет около одной миллиардной. Однако это не доказательство – всего лишь отличная причина надеяться, что доказательство существует и его можно найти.

Последняя гипотеза, также основанная на убедительных данных, показывает, насколько необычна эта область математики. А именно: ничего подобного нельзя сделать с другой известной константой – числом e , основанием натуральных логарифмов, приблизительно равным 2,71828. Похоже, в числе π есть что-то особенное в сравнении с числом e .

Математик, статистик и инженер…

…отправились на скачки. После забегов они встретились в баре. Инженер топил в пиве свои печали.

– Не могу понять, как я умудрился потерять все свои деньги. Я измерил коней, рассчитал, какой из них механически самый эффективный и выносливый, и вывел, как быстро каждый из них способен бежать…

– Это все очень хорошо, – сказал статистик, – но вы забыли, что индивидуальное состояние изменчиво. Я провел статистический анализ их предыдущих забегов и нашел при помощи байесовских методов и оценки максимального правдоподобия, какой конь выиграет с наибольшей вероятностью.

– И он выиграл?

– Нет.

– Позвольте мне угостить вас всех, парни, – сказал математик, вытаскивая из кармана распухший бумажник. – У меня сегодня дела шли неплохо.

Остальные посмотрели на него с интересом. Вот человек, который понимает кое-что в лошадях. Математика с трудом уговорили поделиться секретом, и он неохотно начал:

– Рассмотрим бесконечное число одинаковых сферических коней…

Топология часто контринтуитивна. Это делает ее трудной для освоения, но и интересной. Вот странный топологический факт, имеющий прикладное значение в численном анализе.

Две области на плоскости могут иметь общую границу; представьте себе, к примеру, англо-шотландскую или американо-канадскую границу. Три и больше областей могут иметь общую граничную точку : в американских «Четырех углах» сходятся штаты Аризона, Колорадо, Нью-Мексико и Юта.

При некоторой изобретательности любое число областей можно организовать так, чтобы они имели две общие граничные точки. Однако представляется невозможным, чтобы три или более областей имели более двух общих граничных точек. Не говоря уже о том, чтобы они имели целиком общую границу.

Однако это возможно.

Во-первых, мы должны точно определить, что такое граничная точка. Предположим, у нас имеется некоторая область на плоскости. Необязательно многоугольник, это может быть любая фигура, в том числе очень сложная – вообще любой набор точек. Говорят, что точка лежит в замыкании области, если любой круг ненулевого (пусть сколь угодно малого) радиуса с центром в этой точке содержит некую точку, лежащую в этой области. Говорят, что точка лежит внутри области, если область включает в себя некоторый круг ненулевого радиуса с центром в этой точке. Тогда граница области состоит из всех точек ее замыкания, не лежащих внутри нее.

Поняли? По существу это то, что лежит на краю, но не внутри.

Для области в виде многоугольника, ограниченной набором отрезков прямых, граница состоит из этих отрезков, так что данное нами определение в этом случае вполне соответствует обычным представлениям. Можно доказать, что три и более многоугольных областей не могут иметь одну и ту же границу. Но для более сложных областей это неверно. В 1917 г. японский математик Кунидзё Ёнеяма опубликовал пример трех областей, имеющих одну и ту же границу . Он сказал, что идею таких областей предложил его учитель Такео Вада. Соответственно, сами области (или аналогичные им) были названы «озерами Вады».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу