Глава 20. Измельчители книг

В библиотеке жизни бродит зверь — химера под названием «цифровые гуманитарные науки». У нее тело литературного критика, голова статистика и растрепанная шевелюра Стивена Пинкера {69} . Кое-кто полагает восторженно, что это всполох света в темной пещере. Другие презирают ее, как слюнявую собаку, вонзившую клыки в первое издание «Госпожи Бовари». Чем же занимается это существо? Просто превращает книги в набор данных.

1. Что теоретически может пойти не так?

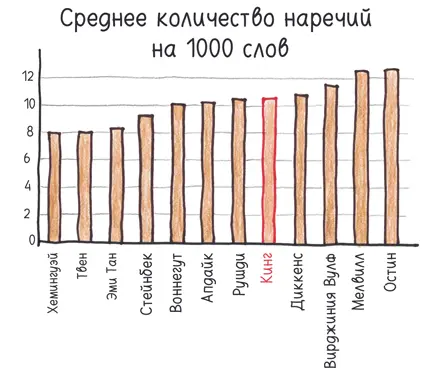

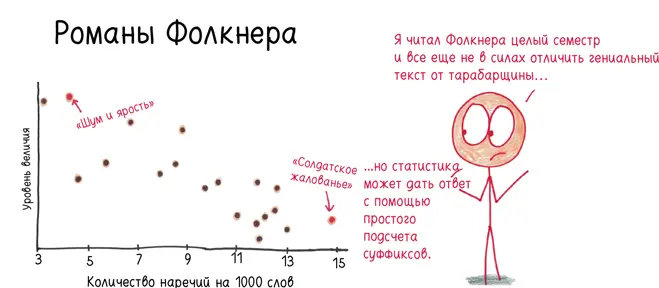

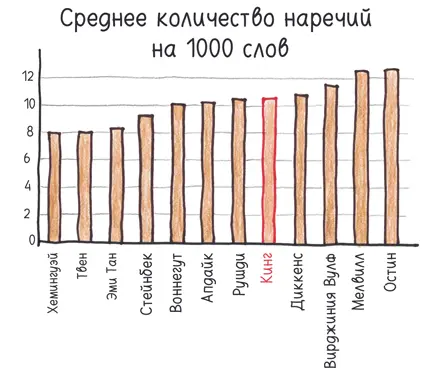

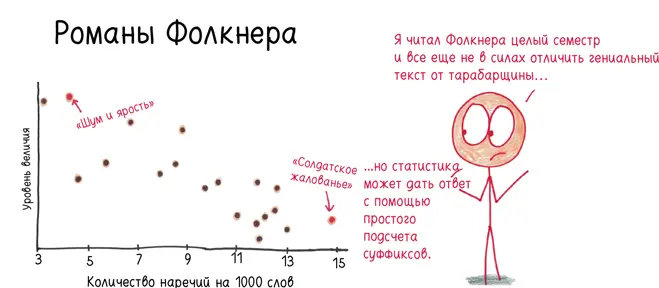

В прошлом году я прочел замечательную книгу Бена Блатта «Любимое слово Набокова — лиловый» [200], в которой тексты великих прозаиков анализируются с помощью статистических методов. Первая глава («Будьте умеренны») исследует известное клише — совет начинающим писателям: «Избегайте наречий». Стивен Кинг, например, однажды сравнил наречия с сорняками и предупредил: «Дорога в ад вымощена наречиями». Итак, Блатт подсчитал количество наречий, оканчивающихся на — ly {70} ( firmly — «непоколебимо», furiously — «яростно» и т. д.), в произведениях различных авторов. Вот что он обнаружил:

Пристрастие к наречиям, свойственное Джейн Остин, чьи романы входят в золотой фонд англоязычной прозы, казалось бы, убедительно опровергает такую точку зрения. Однако затем Блатт указал на забавную закономерность. Если взять весь корпус произведений того или иного автора, реже всего наречия встречаются в их величайших романах.

(Как измерялось «величие», рассказано в примечании [201].)

В каком романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда реже всего встречаются наречия? «Великий Гэтсби». А у Тони Моррисон? «Возлюбленная». Как насчет Чарльза Диккенса? «Повесть о двух городах», на втором месте «Большие надежды». Разумеется, есть исключения (Набоков чаще всего употребляет наречия в «Лолите», а эта его книга снискала, пожалуй, наибольшее признание), но тенденция ясна. Чем реже встречаются наречия, тем яснее и сильнее проза. Высокая частотность наречий свойственна рыхлым текстам второго эшелона.

Мне вспоминается, как однажды в колледже мой сосед по комнате Нилеш с улыбкой заметил: «Знаешь, что мне по душе? Ты очень часто говоришь „теоретически“. Это одно из твоих фирменных словечек».

Я оцепенел. Я задумался. И в тот момент слово «теоретически» исчезло из моего лексикона.

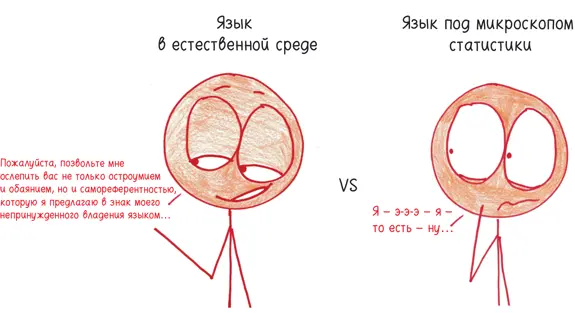

Нилеш оплакивал эту потерю месяцами, а я боролся с чувством вины за то, что предал сразу двух друзей: и слово, и соседа. Я ничего не мог с собой поделать. Призрак в моем мозгу, превращающий смыслы в слова, действует инстинктивно и расцветает в тени. Привлечение внимания к определенному слову отпугнуло призрака. Он пошел на попятную.

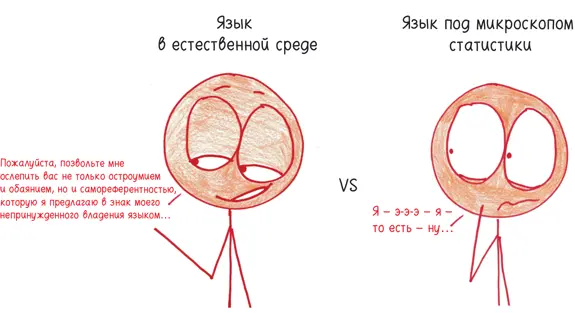

Когда я ознакомился со статистикой Блатта, ситуация повторилась. С тех пор я стал параноидально избегать наречий, превратился в неутомимого беглеца, опасаясь, что наречия проникнут в мою прозу, словно пауки залезут в рот, пока я сплю. Я признаю, что это ходульный, неестественный подход к языку, не говоря уже о том, что это наивный подход к статистике: корреляция еще не означает причинно-следственной связи. Но я ничего не могу с собой поделать. Таковы посулы и опасности цифровых гуманитарных наук, таковы они все до мозга костей (кстати, думаем-то мы другим мозгом, головным). Если рассматривать литературу всего лишь как наборы слов, то она, безусловно, содержит огромный массив данных. Но наборы слов — это еще не литература. Статистика устраняет контекст. Ее анализ начинается с уничтожения смысла. Будучи поклонником статистики, я доверяю ей. Будучи любителем книг, я содрогаюсь. Возможен ли компромисс между роскошью литературы и ледяной аналитической силой статистики? Или, как я часто опасаюсь, они прирожденные враги?

2. Да здравствуют статистики, борцы за демократию!

В 2010 году 14 ученых (под руководством Жан-Батиста Мишеля и Эреза Либермана Эйдена) опубликовали статью под названием «Количественный анализ культуры на основе миллионов оцифрованных книг» [202], вошедшую в горячую десятку поисковой выдачи. Всякий раз, прочитывая первую фразу этой статьи, я не могу удержаться от возгласа: «Че-е-е-е-ерт!» Она начинается так: «Мы создали корпус оцифрованных текстов, включающий около 4 % всех когда-либо опубликованных книг».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Приямвада Натараджан - Карта Вселенной [Главные идеи, которые объясняют устройство космоса]](/books/406358/priyamvada-nataradzhan-karta-vselennoj-glavnye-idei-thumb.webp)