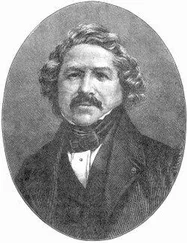

Гипотеза Пуанкаре оказалась твердым орешком. Очень твердым. Если вы тополог и привычны к соответствующей терминологии и мышлению, вопрос покажется вам простым. Он должен иметь естественный ответ и простое доказательство. Однако, судя по всему, это не так. Но идеи, которые натолкнули на него Пуанкаре, вызвали взрывной рост исследований топологических пространств и их свойств, таких как гомология и гомотопия, которые, если вам повезет, вы сможете различить. Гипотеза Пуанкаре была в конечном итоге доказана в 2002 г.; Григорий Перельман сделал это при помощи новых методов, на которые его отчасти вдохновила общая теория относительности.

* * *

Для Пуанкаре топология была не просто интеллектуальной игрой. Он применял ее в физике. Традиционный метод анализа динамической системы состоит в том, чтобы записать ее дифференциальное уравнение, а затем решить его. К несчастью, этот метод редко дает точный ответ, так что математики столетиями использовали приближенные методы. До тех пор пока не появились доступные и эффективные компьютеры, аппроксимации принимали вид бесконечного ряда, из которых использовались только первые несколько членов; компьютеры сделали численные методы аппроксимации вполне практичными и применимыми. В 1881 г. Пуанкаре разработал совершенно новый способ подхода к дифференциальным уравнениям и изложил его в «Записке о кривых, определенных дифференциальным уравнением». Этой статьей он заложил фундамент качественной теории дифференциальных уравнений, которая пытается вывести свойства решений дифференциального уравнения, не записывая для этого ни формул, ни рядов и не вычисляя их численно. Вместо этого теория использует общие топологические свойства фазового портрета – множества всех решений, рассматриваемого как единый геометрический объект.

Решение дифференциального уравнения описывает то, как его переменные меняются с течением времени. Решение можно визуализировать, если построить график, использовав эти переменные как координаты. С течением времени координаты меняются, так что определяемая ими точка движется вдоль кривой – траектории решения. Возможные сочетания переменных определяют многомерное пространство – по одному измерению на каждую переменную, – которое называют фазовым пространством, или пространством состояния. Если решения существуют при любых начальных условиях, как обычно и бывает, каждая точка в фазовом пространстве ложится на ту или иную траекторию. Таким образом, фазовое пространство разбивается на семейство кривых – фазовый портрет. Кривые эти ложатся рядом друг с другом как гладко расчесанные длинные волосы, за исключением окрестностей установившегося состояния уравнения, где решение остается все время постоянным, и волоски сжимаются в точку. Установившиеся состояния найти нетрудно; они обеспечивают фазовому портрету начало «скелета»: диаграмму его основных отличительных признаков.

Если исходить из этого описания, то для того, чтобы нарисовать фазовый портрет, нам нужно знать решения – или, по крайней мере, их численные приближения. Пуанкаре открыл, что некоторые свойства решений можно определить топологически. К примеру, если у системы есть периодическое решение – такое решение, которое снова и снова повторяет одну и ту же последовательную цепочку состояний, – то траектория представляет собой замкнутую петлю и решение просто ходит по ней кругами, как белка в колесе. Топологически любую петлю можно превратить в окружность, так что задача упрощается и сводится к топологическим свойствам окружностей. Присутствие петли иногда можно распознать, рассмотрев сечение Пуанкаре. Это поверхность, рассекающая поперек пучок траекторий. Взяв любую точку этого сечения, мы следуем по ее траектории до того момента, когда (если это произойдет) она вновь дойдет до этого сечения. Таким образом мы получим отображение поверхности на саму себя – отображение Пуанкаре, или отображение «первого возврата». Если сечение рассекает периодическую траекторию, то она, обойдя круг, возвращается в ту же точку, а соответствующая точка на отображении Пуанкаре остается на месте.

Предположим, в частности, что сечение представляет собой диск, шар или аналогичную фигуру с бо́льшим числом измерений и что мы можем показать, что образ сечения, полученный в результате преобразования Пуанкаре, укладывается внутрь того же сечения. Тогда мы можем воспользоваться топологической теоремой, известной как теорема Брауэра о неподвижной точке, и заключить, что какая-то неподвижная точка в этой системе должна существовать; это будет означать, что дифференциальное уравнение имеет периодическое решение, проходящее через данное сечение. Пуанкаре предложил целый ряд подобных методик и сформулировал общую гипотезу о долговременном поведении траекторий (решений) для дифференциальных уравнений с двумя переменными. А именно: траектория может сойтись к точке, к замкнутой петле или к гетероклинному циклу – петле, образованной траекториями, которые соединяют между собой конечное число неподвижных точек. Эту гипотезу доказал в 1901 г. Ивар Бендиксон, и результат теперь известен как теорема Пуанкаре – Бендиксона.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу