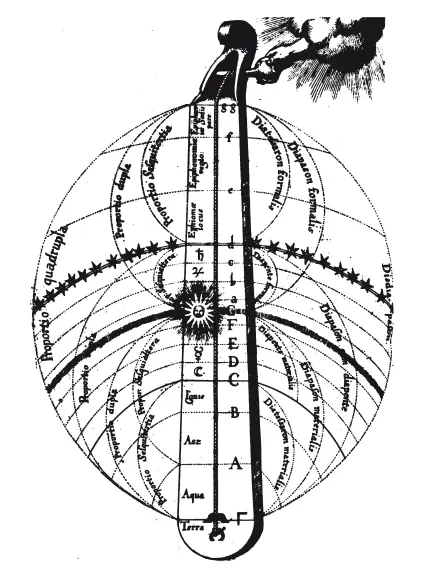

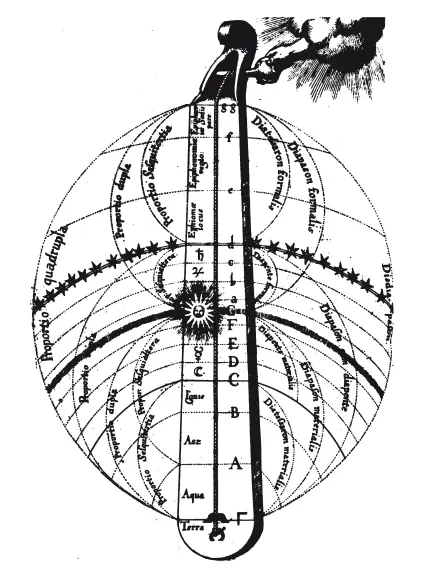

Изображение космического монохорда из “Истории макрокосма и микрокосма” Роберта Фладда (1617): Божья десница настраивает мир

А кроме того, оно же принесло последний кирпичик в его музыкальную теорию. Если планеты вращаются вокруг неподвижного Солнца по эллиптическим орбитам, значит, скорость их вращения на разных этапах будет разной. К примеру, при взгляде с Солнца Сатурн будет двигаться со скоростью 135 секунд в день в ближайшей к Солнцу точке, но всего 106 секунд в день в наиболее отдаленной. Пропорция между этими значениями (135:106) будет приблизительно совпадать с пропорцией 5:4, которая, примененная к двум колеблющимся струнам, образует чистую большую терцию. Если таким же образом посчитать разброс скорости движения Юпитера, получится малая терция; Марс даст чистую квинту. Выходит, что каждая планета, подвергнутая подобному анализу, даст на выходе музыкальный интервал – а значит, божественной вселенной втайне управляет чистый музыкальный строй!

Во время своей поездки к матери (чтобы спасти ее от сожжения) Кеплер ознакомился с музыкальной теорией Галилея и отверг ее как “губительную”. Если полифоническая (то есть многоголосая) музыка была неизвестна древним, утверждал он, это говорит лишь о том, что человек – эта “копия Творца” – лишь сейчас дорос до того, чтобы наконец “в определенной степени ощутить удовлетворение Бога-созидателя”. Ответы на вечные вопросы музыки, по Кеплеру, следовало искать в самой тверди небесной – не в связях тонов и музыкальных эффектов с гороскопом того или иного композитора, как это предлагал теоретик Авраам Бартолус в 1614 году в трактате “Математическая музыка”, а в постижении высшей геометрии божественного замысла.

“Следуйте за мной, современные музыканты! – призывал он. – Через ваши разноголосые созвучия, обращаясь к вам из далеких глубин, геометрия, эта любимая дочь Бога-Творца, нашептывает вам в уши, в разум человеческий, самое себя”. Ведь “движения небес – это не что иное как некая вечная полифония”.

Был ли этот ответ окончательным? Раскрыл ли Кеплер в самом деле истинный божественный замысел гармонической вселенной? Покуда наука в XVII веке постепенно выходила из младенческого возраста, а головокружительное, захватывающее дух музыкальное искусство покоряло новые высоты, споры были обречены продолжаться.

11. Короткое путешествие в Китай

Пусть барабаны звучат далеко, далеко;

Чисто, так чисто гуаня разносится звук.

Стройная музыка в полном согласье звучит,

С нею подвешенных пинов сливается звук;

Правнук Чэн-тана, ныне он сколь величав!

Каждый прекрасен, прекрасен той музыки звук [33] Перевод с китайского А. Штукина.

.

“Ши Цзин” (“Книга песен”)

Первыми ласточками научного века стали качающиеся маятники, вращающиеся планеты и певучие струны Галилея, Стевина, Бенедетти и Кеплера – очень скоро самые разные исследователи принялись к своему вящему удовлетворению раскрывать неведомые прежде секреты божественного творения. В вышине небесные тела послушно вращались по эллиптическим траекториям – по заветам Кеплера. Тем временем в дольнем мире Уильям Гарвей раскритиковал ошибочную медицинскую модель, использовавшуюся с II века, и описал действительную систему человеческого кровообращения. А придворный врач Елизаветы I, Уильям Гильберт, вдохновившись путешествиями мореплавателя Роберта Нормана, установил, что стрелка компаса повинуется воздействию невидимой силы, исходящей от самой земли – магнитному полю, или orbis virtuitis, ''выходящему за пределы материального мира”. Как уже в XX веке скажет художник Жорж Брак, искусство тревожит, а наука успокаивает.

Впрочем, на заре XVII века два понятия, которые Брак противопоставлял друг Другу, были все еще тесно связаны. Разгадка тайн небесного устройства все равно не давала ответов на щекотливые вопросы о природе красоты и о смысле творчества. Положение еще больше осложняло то, что цели художников в этот самый момент менялись коренным образом.

Не только ученых охватывала тяга к экспериментам – сходные процессы происходили и в искусстве и влекли за собой всамделишный инновационный взрыв. За период с 1580 до 1623 года в словарь английского языка добавилось почти одиннадцать тысяч новых слов (в 1628-м Роберт Бертон, автор “Анатомии меланхолии”, жаловался на непреходящий поток новых книг: “Мы завалены книгами; наши глаза ломит от чтения, а пальцы – от перелистывания страниц” [34] Перевод с английского А. Ингера.

). Великая “Энциклопедия” Дидро XVIII века охарактеризовала архитектурный стиль того времени словом “барокко”, намекая на его причудливость и избыточность, и термин быстро распространился и на прочие виды искусств.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Рон Хаббард - Поле битвы — Земля [Поле боя — Земля]](/books/339641/ron-habbard-pole-bitvy-zemlya-pole-boya-zemlya-thumb.webp)