После гастрольной поездки с одним из московских театров в Баку увлекся фольклорными темами Востока и Азии, что получило свое отражение в послевоенном творчестве Горчакова.

Призван в армию в июле 1941 г. (8-я Краснопресненская дивизия Москвы). Попал в плен 30 октября 1941 года.

С марта 1943 г. был интернирован в Вене, после войны до июля 1950 г. последовательно находился в лагерях для перемещенных лиц в Мюнхене, Фюссене, Шляйсхайме. С 1950 г. до своей кончины проживал в Мюнхене.

В эмиграции был женат на беженке из Риги Клавдии Кулеминой, с которой к середине 50-х гг. разошелся (она уехала в Венесуэлу). Сына, родившегося в этом браке, часто вспоминал в дневниках и письмах, но в обнаруженных официальных документах не указывал.

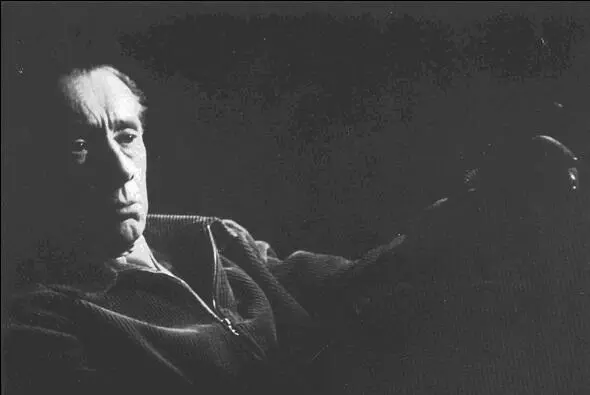

Илл. 1. Николай Горчаков

(Forschungsstelle Osteuropa Bremen. FSO 01–030.011).

С конца 1940-х гг. до начала 1970-х гг. руководил собственной частной учебной студией актерского мастерства в Мюнхене, читал многочисленные лекции («Внутренний монолог», «Внутреннее оправдание», «Действие», «Предложенные обстоятельства», «Публичное одиночество», «Сверхзадача», «Свобода мускулов» и др.), выступал с лекциями по истории кино. Углубляя свои преподавательские познания, постоянно читал книги и журналы на психологические темы.

В мюнхенский период Горчаков написал (и частично поставил) ряд пьес, машинописные тексты которых отложились в его архиве: «Веронские комедианты», «Гаспарино: Комедия масок в пяти сценах», «Паганини».

Довоенное увлечение восточными темами привело Горчакова к переделкам известных легенд о Ходже Насреддине и созданию книги полусказочных притч с собственным героем, сатирическим носителем народной мудрости (машинопись «Три тысячи и три шутки веселого моллы Гасана»), перевод которой на немецкий язык, насколько мне известно, в Германии так и не вышел.

В соавторстве с Н. Мейером написал либретто балета «Похищение Музы».

Закончил киносценарии: «Сервантес», «Таинственная профессия», разрабатывал сценарии сатирических кинокомедий «Шильдбюргеры» и «Таинственная профессия господина Корнера».

В архиве Горчакова хранятся частично опубликованные рассказы «В тени руин», «Денди из “Золотого льва”», «Изуродованное поколение», «Неземной дар», «Одиночество», «Освободите место женщине!», «Пролог», «Разговор в ветреную погоду», «Разговор в доме на Вассербургер-штрассе», «Разговор о будущем», «Роковая генеалогия», «Серенада Дриго», «Старик под деревом», «Страх», «Тайна [доктора] Алексиса Андронаки», «Тайна доярки», «Тиранка», «Четвертый пес», памфлеты «Добро и зло богатства: Pro et contra plutos», «Закат нашей цивилизации», «Корова в свободном мире».

По договору с издательством Колумбийского университета (Нью-Йорк) работал над книгой «История советского театра» (1957; в 1956 г. – русское издание). Исследование вышло в значительно сокращенном виде (400 страниц из 900 с лишним).

Собирал свидетельства и документы для обличительной «Красной книги» о Сталине, составил документально-публицистическую книгу «Трагедия инакомыслия» (свыше 500 машинописных страниц).

К многочисленным горчаковским псевдонимам, упомянутым в данной заметке, нью-йоркский архив добавляет и некоторые другие: Елена Бар, Иван Семенович Петров, Николай Александров, N. Staggerbush, Предзнаменский.

С 1959 г. Николай Горчаков состоял в штате, затем фрилансером на «Радио “Освобождение (Свобода)”» – диктором программ и переводчиком новостей.

Скончался он не ранее 1985 г.

Русские эмигранты о псевдонимах

Публикация и вступительная статья Олега Коростелева

Кстати, все ль у нас раскрыты

Псевдонимы в эмиграции? [656]

З. Н. Гиппиус

В печати русского зарубежья тема псевдонимов обсуждалась неоднократно, причем разброс мнений был чрезвычайно широк: от предложений вообще отказаться от псевдонимов до требований свято соблюдать право каждого автора подписываться как ему угодно.

Преобладало, впрочем, зубоскальство над незадачливыми провинциальными репортерами, не соразмерявшими чрезмерно громкие псевдонимы с мелкотемьем своих писаний. С тем же сарказмом писали в эмиграции и о пролетарских авторах, кинувшихся в другую крайность и бравших принижающие псевдонимы (можно бы сказать «прибедняющиеся», да звучит двусмысленно, хотя в обоих смыслах верно).

Обсуждались также причины, по которым авторы брали псевдоним. А. Ренников и А. Яблоновский видели в вычурных псевдонимах только людское тщеславие и недостаток вкуса. В. Ф. Ходасевич подвел под это целую историко-литературную базу [657].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу