Вслед за Копетдагом – и опять-таки с юга – Степной пояс резко ограничивают трудно преодолимые громады горной системы Памиро-Тяныпаня. Их запутанные хребты и высокогорья внезапно разворачиваются и резко «ныряют» к югу, к Гиндукушу. Затем, затейливым кольцом огибая обширную пустыню Такла-Макан, горные цепи Куэньлуня и Алтынтага почти без заметных прогибов сливаются с Тибетом и Гималаями.

Полезно будет подчеркнуть еще раз, что западноевразийской части Степного пояса присущи весьма четко выраженные южные границы. Последние определены либо морскими побережьями, либо протяженными громадами молодых горных хребтов, которые в геологической науке обычно именуют Альпийско-Гималайским подвижным поясом. В противоположность южным границам пояса, границы северные – в его западном ареале – весьма расплывчаты и проходят (за исключением неширокой полосы Урала) по четко выраженным низменным областям. Сами же эти грани должны как будто уже по основному определению быть связанными с кромкой лесной (таежной) полосы Евразии. Однако и в этом случае различия между лесостепью и лесом по всему их протяженному фронту выражены совсем не столь отчетливо в сравнении с южными окраинами западноевразийской половины Степного пояса.

Рис. В.З. Степи западного ареала пояса отличаются более спокойным рельефом, мягким климатом и растительным покровом (Южное Приуралье)

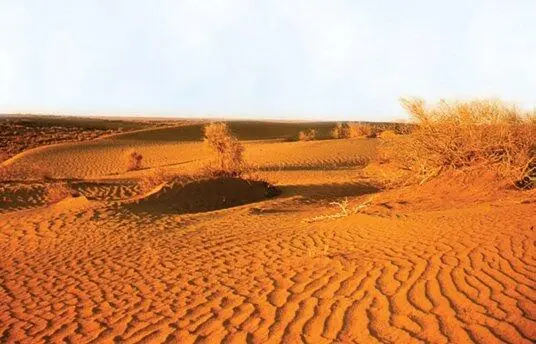

Рис. В.4. Каракумы. Барханы в этой пустыне встречаются не столь уж часто; преобладают солончаковые равнины

Рис. В. 5. Каракумы. Солончаковые равнины внезапно и резко прерываются гарными цепями Копетдага. Так очень жестко в этом ареале очерчивается южная грань Степного пояса

Горная монгольская степь и Джунгарские ворота

Повторим, что границей между западноазиатской и восточноевразийской половинами Степного пояса служили Джунгарские ворота. Сама Джунгария являла собой не что иное, как своеобразный и глубокий «прогиб», или же, согласно принятой в геологической науке терминологии, геосинклиналь, – с одной стороны, между молодыми складчатыми системами Альпийско-Гималайского подвижного пояса – Памиро-Тяныпанем, Гиндукушем и Гималаями (рис. В.2), а с другой, уже с гораздо более «старой» по своему геологическому возрасту горной системой Саяно-Алтая.

Рис. В.6. Степи восточного ареала отличаются от западных своим рельефом (горная степь Центральной Монголии)

Джунгарская геосинклиналь оказалась очень удобной для передвижений многочисленных групп кочевников вместе со своими стадами. Сам «прогиб» как бы разделял на две части невысокий хребет Тарбагатай. К западу от Тарбагатая путь кажется менее «комфортным», хотя он и выводил кочевников довольно близко к знаменитому озеру Балхаш. Более комфортным выглядел восточный проход. Здесь, прижимаясь к горам Алтая, по какому-то странному и мало объяснимому обстоятельству, уже в ареале весьма неприветливых горных джунгарских пустынь, зарождались истоки великой сибирской реки Иртыш (тамошнее наименование – Кара-Иртыш).

Немного севернее, уже параллельно лесистым склонам Русского Алтая, долина Иртыша и связанных с его долиной озер становилась намного более приветливой и желанной для скотоводов (рис. В.9). Отсюда, вдоль этой речной долины, начинался долгий, более чем четырехтысячекилометровый путь к необъятным пространствам Великой Западносибирской равнины.

Рис. В. 7. Климат в восточном ареале великого пояса намного более суров, нежели на западе. Центральная Монголия: снежный буран в степи в середине августа. Такая погода не столь уж редкостна в этом полупустынном регионе Центральной Азии

Рис. В.8. Джунгарские ворота; на заднем плане хребты Монгольского Алтая

Читать дальше