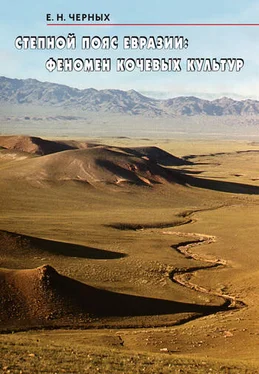

Рис. В. 1. Ареалы основных геоэкологических зон Евразии и господствующих моделей жизнеобеспечения культур:

1 – лесная и тундровые зоны; ареалы культур собирателей, охотников и рыболовов; 1а – ареал культур оленеводов; 2 – Степной пояс (от Черного до Желтого морей); ареал кочевого и полукочевого скотоводства; 2а – земледельческие (оазисные) культуры в скотоводческих ареалах; 3 – зоны господства оседлых земледельческих культур; За – скотоводческие культуры в ареалах земледельческих культур; 4 – подгорные зоны; смешанный тип моделей жизнеобеспечения; 5 – высокогорные зоны; неопределенный (смешанный) тип моделей жизнеобеспечения

Общая площадь материковой суши Евразии близка к 52 млн. кв. км. Культуры, строившие стратегию своего жизнеобеспечения по преимуществу на «добыче пищи», оккупировали в конце бронзового века пространства до 15–17 млн. кв. км. (рис. В.1, 1, 1а). Культуры же с технологией «производства пищи» занимали территорию почти в два раза большую: примерно на 26–28 млн. кв. км. (рис. В.1, 2, 2а, 3, За). Прочие сообщества, строившие свое жизнеобеспечение на не вполне определенных моделях (высокогорные и прочие), распространялись по ареалам общей площадью до 4–6 млн. кв. км. (рис. В.1, 4, 5).

Наряду с этим наблюдались весьма примечательные вариации и отклонения от основных или же господствующих типов жизнеобеспечения. Например, среди культур, заселявших северные таежные и тундровые пространства Евразии, хорошо известны кочевые или полукочевые сообщества оленеводов. Последние в некоторых чертах повторяли ту модель кочевого скотоводства, что господствовала в собственно Степном поясе. Повтор в данном случае как бы усиливал свое звучание даже за счет сочетания скотоводства с охотой, к которой были столь привержены как степные, так и тундровые номады. Однако все прочие признаки сопоставляемых здесь культур разительно отличались.

Культуры степных кочевых скотоводов могли широко вклиниваться в зоны господства земледельческих культур, оккупируя те экологические ниши, что оказывались мало пригодными для выращивания культурных растений (об этом – мы помним – писал еще Рашид-ад-дин). И наоборот, земледельческие оазисы были нередко вкраплены в зоны господства номадов (рис. В.1, 2а, За).

Евразийский континент: членение по широте и долготе

Вновь обратимся к нашей карте (рис. В.1) и к феномену широтного распределения геоэкологических зон по Евразийскому материку и тесно связанных с ними совокупностей важнейших моделей жизнеобеспечения культур континента: с этих позиций публикуемая карта весьма показательна. На всей гигантской восьмитысячекилометровой протяженности границ пастушеские культуры Степного пояса весьма жестко изолировали более северные лесные культуры с архаичными моделями «добычи пищи» от развитых земледельческих культур или же цивилизаций южной зоны континента. Население лесной и даже тундровой зон являло собой едва ли не вечный и зависимый от степняков тыл. Сравнительно ощутимые контакты между оседлыми земледельческими народами и лесными популяциями становились возможными, кажется, лишь на крайних – восточном и западном – флангах Степного пояса. На западе то был ареал Балтики и Фенно-Скандии; на востоке – Маньчжурии и российского Приморья.

В той позиции, каковой предстает долготное распределение ареалов важнейших моделей жизнеобеспечения в исторической реальности (рис. В.1), собственно Европейский материк оказывается очень похожим на огромный, крайне западный, с крайне причудливой линией морских и океанских рубежей полуостров. Пожалуй, его хочется назвать даже Европейским мега-полуостровом или же – что точнее – субконтинентом, как бы прикрепленным с востока к неохватному массиву Евразийского континента. Гранью его «спайки» с базовым телом материка служит линия между Балтийским и Черным морями (здесь, конечно же, приходит на ум старинный и столь знаменитый путь «из варяг в греки»). Та же часть Европы, которая по традиции именуется Восточной, по всей видимости, никак не вычленяется – и вряд ли должна вычленяться – из своего евразийского тела. В любом случае, водораздельный рубеж между Балтикой и Причерноморьем представляется намного более логичным с точки зрения и географической, и геоэкологической, нежели традиционная – по Уральским горам и реке Уралу, а также по крайне расплывчатой Манычской впадине – граница. Подмеченная особенность кажется весьма существенной, и мы не раз вспомним о ней далее уже при обсуждении различного рода взаимосвязей между культурами Запада и Востока.

Читать дальше