По данным семантическим моделям строятся не только оценочные высказывания о человеке, но и высказывания, характеризующие другие живые и неживые предметы (ср.: Собака добрая; Собака – друг человека; Собака понимает; Собака сторожит отлично; У собаки хороший нюх; Стол удобный; Стол – красота; Стол шатается; Стол стоит криво; У cmола зазубрины ).

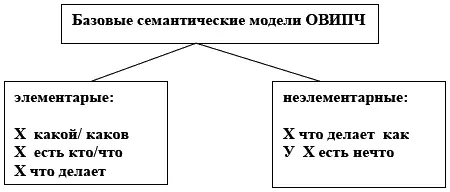

Эти базовые семантические модели (или базовые модели характеризации) универсальны для оценочных высказываний любой тематики. Очевидно, что не все они являются элементарными (о критериях элементарности предложения см.: Одинцова, 1984, с. 75–77). Так, семантическая модель X что делает как не элементарна, так как передает две пропозиции, одна из которых реализуется как событие, а другая – как оценка этого события ( Он поступил глупо: он совершил поступок — событие; этот поступок глуп — оценка). Предикативные структуры типа Х говорил, X ответил, X поступил синонимичны непредикативным номинациям, имеющим в языке готовые лексические формы: речь, приход, поступок (Черемисина, Колосова, 1987, с. 30–32); и те, и другие передают определенную пропозицию, то есть являются «языковым воплощением некоторого положения дел в действительности, ситуации» (Шмелева, 1988, с. 9).

Очевидно также, что все семантические структуры, в которых объектом оценки является «частичный» человек, вторичны по отношению к тем, в которых объект оценки – человек в целом (ср.: Ученик умный; У мальчика есть талант. – Ответ глупый; В глазах светятся мысли ).

Бытийная модель не элементарна в силу своей синтаксической производности и номинативной вторичности.

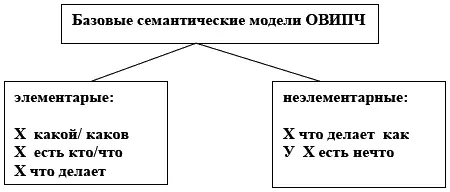

Итак, базовыми мы называем основные семантические модели характеризации, которые могут быть элементарными и неэлементарными:

Базовые семантические модели имеют свои регулярные реализации. Регулярными реализациями семантических моделей характеризации мы называем такие видоизменения в семантике моделей, которые оказывают непосредственное влияние на оценочный смысл высказывания (ср. данное определение с определением регулярных реализаций структурных схем предложений: Белошапкова, 1989, с. 664–665). Исходя из этого, описание регулярных реализаций базовых моделей ОВИПЧ связано с анализом лексико-семантического потенциала моделеобразующих компонентов – объекта оценки и оценочного предиката, а также тех лексико-семантических показателей, которые влияют на качество и интенсивность оценки. В совокупности все эти составляющие дают представление об особенностях репрезентации образа homo sapiens в семантических структурах характеризации, свойственных русскому языку.

1.6. Оценочные речевые жанры репрезентации образа homo sapiens в русском языке

Для выявления и описания прагматических составляющих образа homo sapiens в языке необходимо обозначить основные подходы к таким понятиям, как ситуация общения, речевой жанр, определить критерии выделения речевых жанров, в которых реализуется оценка интеллекта, и на этой основе классифицировать речевые жанры репрезентации образа человека разумного.

Определив ситуацию общения (коммуникативную ситуацию) как совокупность социально-психологических и социально-культурных условий протекания речевого взаимодействия, мы предполагаем, что возможна классификация коммуникативных ситуаций на основе выделения наиболее значимых ситуативных факторов.

Проблема параметрирования, или моделирования, и типизации коммуникативных ситуаций имеет в лингвистике длительную историю (Якубинский, 1923; Блумфильд, 1968 и др.) и остается в современной лингвистике до конца не решенной.

Безусловно, модель ситуации должна строиться с учетом значимых в языковом плане факторов. В функциональной стилистике в качестве таких факторов называются формы общественного сознания, социальных отношений, виды производственной и другой деятельности, а также типы автора речи, адресата, тематика общения, цель общения и др. (Мурот, 1990, с. 567; Степанов, 1965, с. 218), в прагматике – говорящий, намерение говорящего, адресат (Арутюнова, 1990 б, с. 390), в теории речевых актов – иллокутивная сила (иллокутивная цель) (Новое в зарубежной лингвистике, 1986). В ряде исследований на первый план выдвигаются параметры ситуации, связанные с отношением коммуникантов (Чахоян, Пароян, 1989; Карабан, 1989), типом адресата (Богданов, 1989 а), темой высказывания (Долинин, 1983; Васильева, 1989).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу