Итак, наша цель состоит в том, чтобы на основе показа особенностей альтернативных этнокультурных стилей мышления, выявленных зарубежными и отечественными учёными в ходе многочисленных кросс-культурных исследований, более конкретно обозначить методологические и содержательные контуры перспектив развития диалогового подхода в дидактике личностно-значимого образования .

Глава 1

Стили мышления как предмет кросс-культурных исследований

1.1 Ключевые понятия и концепции этнокультурных стилей мышления в контексте истории и методологии этнографических и психолого-антропологических кросс-культурных исследований

Поскольку в данной работе мы будем сравнивать не просто когнитивные стили индивидуумов или социальных групп в какой-то культуре, а этно-культурные стили , то правильно вспомнить, что же называется этносом. Согласно наиболее общему определению, этнос – это группа (общность) людей, отличающаяся от других подобных групп по набору таких признаков культуры, как язык, территория, общее происхождение, экономические связи, политическое объединение, культурные особенности, религия и прочее, независимо от того, в какой форме осознается это отличие и осознается ли оно вообще [6] Белков П.Л. Этнос и мифология. Элементарные структуры этнографии. СПб., 2009. С.167, 165;

. Соответственно, если существуют культурные различия, то они становятся предметом этнографии (антропологии).

Теперь о стиле мышления, или, как ещё говорят, когнитивном стиле, в этнокультурном аспекте. Этнокультурный стиль – это ставший привычным в мышлении и поведении народа инвариант форм воздействия на человека различных факторов окружающей среды: географических, климатических, хозяйственных, социальных, исторических и биогенетических. Например, географический стиль воспроизводит архетипы определённого места, исторический стиль – историческую эволюцию морфологии природы и общества и т. д. В совокупности же образуется целостность, представляющую собой стиль , как «такой способ организации формы, который возникает и действует только как выразительная, смыслонесущая форма и потому действует в границах мира человеческих смыслов, то есть в культуре» [7] Устюгова Е.Н. Стиль и культура: Опыт построения общей теории стиля. СПб., 2006. С.154;

. Автор книги «Стиль и культура» Е.Н. Устюгова пишет: «Стилевые взаимодействия – силовые линии в магнитном поле культуры, указывающие на полюса притяжения и отталкивания, поддерживающие напряжённость обменных процессов в жизни культуры» [8] Там же. С.197;

. В таких конфигурациях жизненной среды и формируется тот или иной стиль мышления, который в свою очередь через практические действия его носителей определённым образом влияет на окружающую среду.

Выявление и сравнительный анализ стилей мышления является одним из содержаний кросс-культурных исследований. Но мы не будем рассматривать только этнокультурные особенности мышления, а попытаемся дать краткий обзор и анализ более широкого круга социально-психологических и социокультурных явлений, имеющих те или иные стилевые характеристики. Мышление же будет выступать методологическим «ядром», ориентируясь на которое можно при всех отклонениях от курса видеть в поле зрения то, что полезно для практики образования.

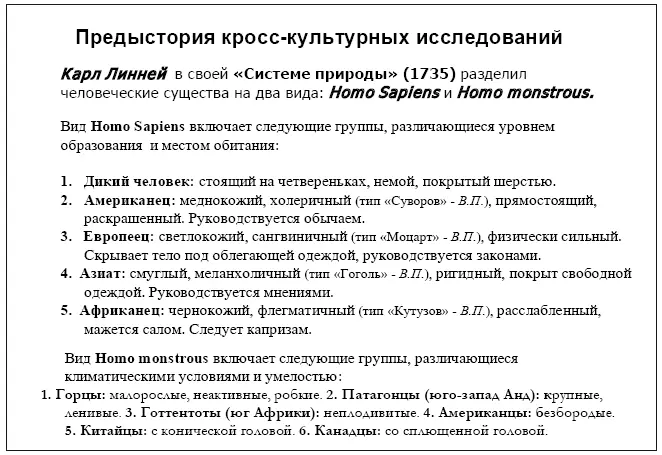

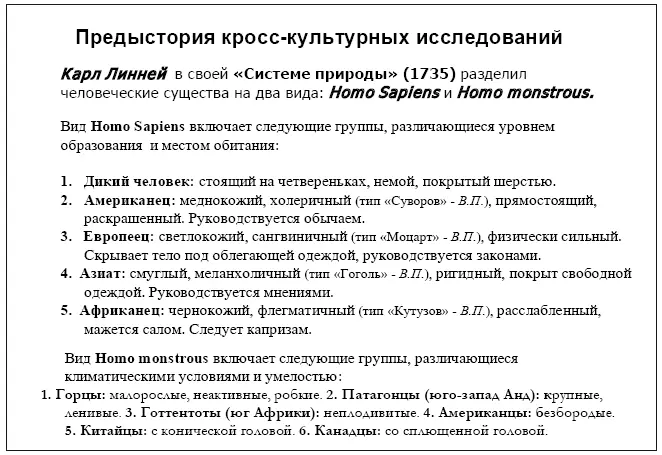

Рис. 1. [9] Здесь и далее в качестве иллюстраций используются слайды из лекционного курса автора.

Одна из первых этнографических систематик в науке, осуществлённая К. Линеем

Таким образом, кроме данных этнографии, культурной антропологии, когнитивной культурологии, кросс-культурной психологии и сравнительной этнопедагогики, мы будем затрагивать также некоторые темы таких направлений, как культурная психология, психологическая антропология и этнокультурная психология, которые при том, что, очевидно, принадлежат общей сфере психологии и культуры, ставят, как показывает Д. Мацумото, собственные исследовательские акценты [10] Психология и культура/Под. ред. Д. Мацумото. СПб., 2003. С. 50–54;

.

А теперь вкратце обратимся к истокам. Систематика, предложенная в своё время К. Линнеем (см. Рис. 1 ), конечно, сегодня вызывает улыбку, поскольку основана на несколько поверхностных наблюдениях и учитывает преимущественно внешние биологические и поведенческие признаки. Это, кстати, лишь говорит о том, что сам метод сравнения ещё находился в стадии становления, становления научной правильности, порядка из хаоса. «Для установления самого простого порядка, – писал в «Словах и вещах» Мишель Фуко, – необходима «система элементов», то есть определение сегментов, внутри которых смогут возникать сходства и различия, типы изменений претерпеваемых этими сегментами, наконец, порог, выше которого будет иметь место различие, а ниже – подобие. Порядок – это то, что задаётся в вещах как их внутренний закон, как скрытая сеть, согласно которой они соотносятся друг с другом, и одновременно то, что существует, лишь проходя сквозь призму взгляда, внимания, языка; в своей глубине порядок обнаруживается лишь в пустых клетках этой решётки, ожидая в тишине момента, когда он будет сформулирован» [11] Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 32–33;

.

Читать дальше