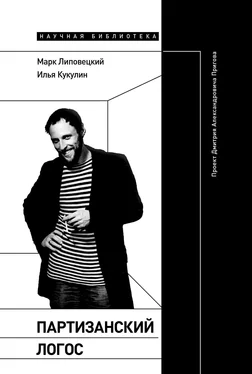

И разумеется, как всегда, мысли о Пригове рождались в разговорах и спорах с нашими дорогими коллегами и друзьями – Виктором Вахштайном, Георгом Витте, Томашем Гланцем, Евгением Добренко, Андреем Зориным, Ильей Калининым, Яшей Клоцом, Дмитрием Кузьминым, Ильей Кукуем, Сергеем Ушакиным, Станиславом Львовским, Бригитте Обермайр, Кевином Платтом, Эллен Руттен, Станиславом Савицким, Ириной Сандомирской, Стефани Сандлер, Нариманом Скаковым, Клавдией Смолой, Дирком Уффельманном, Сабиной Хэнсген, Кэтрин Чепелой, Джейн Шарп, Михаилом Эпштейном, Михаилом Ямпольским, Джеральдом Янечеком, Матвеем Янкелевичем. Мы искренне признательны всем, кто принимал участие в обсуждении наших конференционных докладов, в дальнейшем использованных для написания отдельных глав этой книги. Особая благодарность Илье Кукую, который прочитал нашу рукопись и высказал ряд очень ценных замечаний. А также, разумеется, огромное спасибо нашим близким – Марии Майофис, Татьяне Михайловой, Даниилу Лейдерману, – с которыми каждый из нас неизменно обсуждает все проекты и обговаривает все идеи (а они терпят).

Мы надеемся, что наша книга даст новую пищу для споров о Пригове. Ведь он наиболее убедительно и зримо перебросил мост между андерграундной культурой 70–80‐х и литературой XXI века. Книга о Пригове поэтому неизбежно становится книгой о будущем русской литературы – на наш вкус, самой важной темой для дискуссий в любое время и при любых обстоятельствах.

Нью-Йорк – Москва, сентябрь 2020 г., май 2021 г.

Введение: Смерть и жизнь автора

О Дмитрии Александровиче Пригове уже написано много, и нет сомнений в том, что будет написано еще больше. Его личность еще при жизни привлекала интервьюеров и собеседников [2] См., например, следующие публикации, посвященные личности Пригова: Балабанова 2001; Шаповал 2003, Шаповал 2014. См. также разделы «Разговоры о главном», включающие в себя беседы Пригова с А. Парщиковым, Г. Брускиным, М. Эпштейном и А. Яхонтовой и «Воспоминания» (НК, 15–80, 673–709). Жизни Пригова посвящен роман писателя и режиссера-документалиста Максима Гуреева «Пригов. Пространство для эха» (2018). Отталкиваясь от реальных фактов биографии Пригова, Гуреев создает стилизованный образ романтического поэта-мудреца.

. В нем завораживало все: многогранность дарований, неисчерпаемая творческая энергия, «дикая нечеловеческая интенсивность» [3] Его собственное самоопределение – см.: Балабанова 2001: 77.

, впечатляющее мастерство в визуальных работах, стихах и прозе (несмотря на имитацию «наивного» письма и пародирование графомании), сочетание психологической открытости в одних вопросах и закрытости – в других. Было бы наивно пытаться найти в обстоятельствах жизни автора исчерпывающие объяснения его эстетики, но тем не менее нельзя не задаться вопросом о том, каким образом Пригов стал тем, кем он стал.

А кем он стал? Не так уж и просто ответить на этот вопрос. Просто перечислим его «специальности»: поэт, скульптор, живописец, автор инсталляций и перформансов, драматург, романист, киноактер, теоретик искусства… Он даже в опере пел и танцевал, несмотря на пораженную детским полиомиелитом ногу! Пригов недаром называл себя «работником культуры»: за его размахом, стремлением – и умением! – реализовать себя в самых разных областях искусства стояла масштабная задача, о которой Пригов не то чтобы не говорил – говорил, и часто, – но которую мало кто из аналитиков принимал всерьез. Мы будем подробнее говорить об этой задаче далее (Часть I), но в первом приближении ее можно обозначить как стремление создать мультимедийную действующую модель культуры в целом . Модель, которая бы одновременно подрывала культурный мейнстрим и апробировала, подобно лаборатории, радикальные стратегии творчества.

Примечательно в этом контексте и ошеломительное количество текстов, написанных Приговым. В 1990‐е он обещал к 2000 году написать 24 тысячи стихотворений. В 2000‐е речь шла уже о 35 тысячах. Подлинное число его произведений не подсчитано (хотя в его архиве сохранилось существенно меньшее количество) – однако он утверждал, что каждый день пишет хотя бы одно стихотворение. По тонкому замечанию поэта и критика Михаила Айзенберга, «…количество у Пригова не есть намерение создать как можно больше „произведений“. Это намерение само количество сделать произведением» [Айзенберг 1997].

При всей этой «демиургичности» поэт решительно отказывался от идеи индивидуального и неповторимого стиля и, более того, от претензий на индивидуализированное, уникальное авторство, настаивая на том, что он пишет не «от себя», а через придуманные им «имиджи» разных авторских сознаний. В изобразительном искусстве такими экспериментами уже был известен Марсель Дюшан, а в 70–80‐е годы рядом с Приговым аналогичные авторские квазиперсоны создавали Илья Кабаков (в своих альбомах) и Виталий Комар с Александром Меламидом (см. подробнее в главе 1 Части I). В русской литературе подобных экспериментов было еще больше (Козьма Прутков, Черубина де Габриак, сказовая проза, «приписанная» необразованным авторам, Абрам Терц как альтер эго Андрея Синявского или, например, никогда не существовавший английский поэт Джемс Клиффорд, от имени которого советский литератор Владимир Лифшиц создал цикл антитоталитарных стихотворений), но Пригов был последовательнее их всех – число его «личин» исчислялось десятками.

Читать дальше