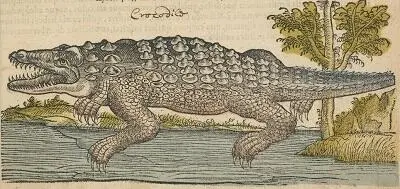

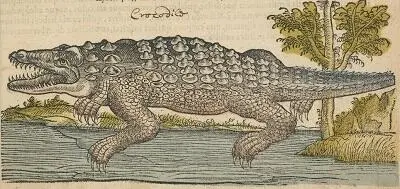

Илл. из книги Пьера Белона (Pierre Belon, 1517–1564) De aquatilibus libri duo. Paris, 1553. P. 41

Менее эзотерична энциклопедия Исидора Севильского ( Etymologiae , или Origenes ), созданная, вероятно, в начале VII века и остававшаяся исключительно авторитетной еще в эпоху Возрождения [722]. Вместе с тем и у Исидора (описавшего крокодила в перечне рыб в 6-й главе 12-й книги) сочетание зоологических описаний так же не исключает аллегорической дидактики, как их не исключали «Физиологи» и «Бестиарии». Пафос фигуративно-аллегорического истолкования мира как сокровенной книги, открывающей божественные смыслы заинтересованному уму, определит и последующую традицию европейской зоологии. Естественно-научные классификации Конрада фон Геснера (1516–1565), автора пяти томной энциклопедии «История животных» (1551–1587), сочинения Эмануэля Тезауро (1591–1675), Манфреда Сетталы (1600–1680), Атанасия Кирхера (1602–1680) не допускали сомнения в том, что природа — это «божественный иероглиф» и система шифров, разгадка которых ведет разум «к пониманию чего-то весьма несхожего с тем, что предлагают вещи как таковые нашим чувствам» [723]. Под таким углом зрения животное представало вещью и одновременно — символом, требовавшим его соотнесения с другими вещами и, в свою очередь, с другими символами [724]. Сочинения Альдрованди (описывавшего не только крокодилов, но и драконов, которым он посвятил отдельное сочинение) входили в тот же круг сочинений, равно сочетавших описательный «реализм», аллегорические истолкования и теологическую дидактику [725].

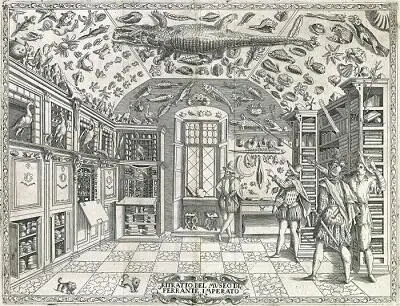

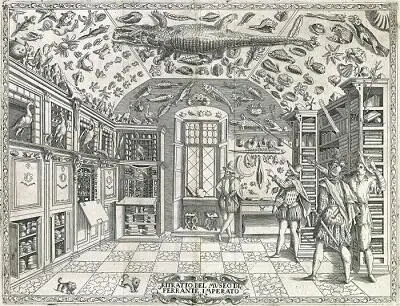

Museo di S.Imperato (Ferrante Imperato. Dell' istoria naturale. Libri XXVIII. Napoli, 1599)

Отголоски европейской средневеково-возрожденческой традиции, контаминировавшей естественно-научное изучение и символико-аллегорическое истолкование животных, докатились и до России. В перечне переводных сочинений, появившихся на Руси к концу XVII века, А. Соболевский указал на рукописный список начала XVIII века первой главы «Описания четвероногих животных» того же Альдрованди («Улисеса Алдрованда, философа и медика Бононийского, о четвероножных перстных») [726]. В среде русских грамотеев аллегорические истолкования животных продолжают сочувственно переписываться и позже. Таковы не только тексты «Физиолога», но и лицевые списки Апокалипсиса, в которых повадки реальных животных беспроблемно сочетаются с описаниями мифологических тварей, а (крипто)зоологические подробности сопутствуют учительным наставлениям:

«Человек не человек еси, мышь не мышь еси человек. Толкование. Мышь есть плюгава и пакости деет человеческому роду, порты грызет и иныя вещи; сице и человек, аще поганию учинится сиречь отступит от веры угрызует от божественнаго писания словеса, неси таковыи человек, но мышь <���…> Человек не человек еси, саламандр не саламандр еси человек. Толкование. Есть убо зверь во индискои стране величеством со пса, такову силу имать: егда разжещи пещь седмь седмерицею и вовержиши его вню, тогда вся сила огненная угаснет; тако и человек, аще разжен будет седмь седмицею грехи и въвержет себе в любовь Христову, и вся сила его угаснет <���…> Чело век не человек еси, волк не волк еси человек. Толкование. Волк убо напраснив есть овца и человека и всякий скот поядает сицевый нрав подобен есть злым учителем иже поядают души христианския волцы бо есть и божественное писание нарицает» и т. д. [727]

Можно быть уверенным, что такие описания находили заинтересованный отклик — как это ясно, например, по маргиналии, оставленной неким читателем на странице хроники «Краткая всеобщая история» (1766) в конце XVIII века: «Бог не потому запретил скотов есть, что оне сами собою не чисты, но для того, что у тех узнаются пороки» [728]. В 1805 году на русском языке с более чем вековым опозданием издается и находит своих читателей перевод еще одного некогда популярного в Европе теолого-зоологического сочинения — трактата профессора протестантской теологии в Виттенберге Вольфганга Франца « Historia animalium sacra » (1621 года, к 1670 году книга выдержала 12 изданий) [729].

Популярность аллегорико-социативных характеристик, вменяемых животным, является, как показывают антропологические наблюдения, устойчивой особенностью «фольклорной зоологии». Замечание Клода Леви-Стросса о том, что особенности социального отношения к животным определяются не тем, что они «хороши для еды», а тем, что они «хороши для мысли» [730], справедливо при этом не только для неспециализированного дискурса и традиционных культур. Даже у Бюффона, критиковавшего богословскую дидактику предшествующей зоологии, классификация животного мира не исключает ни этического, ни эстетического подтекста. Луиза Роббинс подчеркивает в этой связи, что популярность «Естественной истории» Бюффона у современников лучше объяснима не столько собственно научными, сколько беллетристическими и публицистическими достоинствами его труда [731]. Судя по воспоминаниям И. И. Дмитриева, русские читатели воспринимали работу Бюффона схожим образом — «том за томом <���…> во всем ее убранстве, крашенную всеми прелестями живописного, иногда же важного и трогательного красноречия» [732]. В символико- нравоучительном контексте слезливое «лицемерие» крокодила подчеркивает его кровожадность, хищное притворство, но и ум. Умение проливать слезы при пожирании своей жертвы Фрэнсис Бэкон (1561–1626) назовет мудростью: « It is the wisdom of the crocodiles, that shed tears when they would devour » (Essays. Of Wisdom for a Man's Self). A в переводной «Повести бывшего посольства в португальской земле» мудрец на вопрос: какие звери являются начальствующими и королями? — отвечает: «в рыбах снедаемых, само убиваемая белу га, в неснедаемых и змиина прирождения — великий кит именитый, иже и притворный во слезах коркодил» [733].

Читать дальше