Однако, несмотря на то что получившие увечья люди могли изображаться как совершенные сталинистские герои в романах и фильмах, подобные персонажи никогда не подавались в качестве идеала в живописи — в целом это расхождение объяснимо разницей в свойствах самих видов искусства. Воздействие визуальной культуры должно быть непосредственным, а ее сюжетика должна быть понятной. У визуальной культуры (если это не кино) нет такой роскоши, как время для создания повествовательной рамки — только у кино и литературы имелся необходимый масштаб для показа всех перипетий стандартного нарратива героической инвалидности: от получения увечья и психологической борьбы до подлинного триумфа и реинтеграции в домашнюю или рабочую среду. На страницах книги можно было легко воплотить подобный сюжет о продвижении вперед, но успешно перенести столь вдохновляющие истории на холст было гораздо сложнее. В ходе рассматриваемого периода, несмотря на множественность моделей, обнаруживаемых в литературе, изобразительное искусство социалистического реализма продолжало опираться на догматы классического мира, где идеальные внутренняя и внешняя самость находились в полной гармонии. Поэтому в визуальной культуре до 1941 года герои оставались физически и, следовательно, морально совершенными.

Раненый мужчина в годы Великой Отечественной войны

Всё изменится с началом войны в 1941 году, когда прежний дисбаланс между литературной/кинематографической репрезентацией раненого мужчины и аналогичной репрезентацией в изобразительном искусстве исчез и искалеченный солдат начал представляться в качестве апофеоза советской мужественности, патриотизма и силы. В военные годы появилось небольшое, но примечательное количество рисунков, картин и скульптур, в которых по умолчанию признавалась та цена, которая была заплачена за войну, — это заметно, к примеру, по бюсту одноглазого и покрытого шрамами полковника Юсупова авторства Веры Мухиной (1942) или по портрету раненого защитника Сталин- града работы Ильи Лукомского («Участник обороны Сталинграда», 1943) [197]. Тем не менее, похоже, важен следующий принципиальный момент: в прессе подобным работам находилось место лишь на страницах толстых художественных журналов, таких как «Искусство», «Творчество» (основан в 1957 году) и «Художник» (основан в 1958 году). Однако, поскольку издание «Искусства» было приостановлено с июля 1941 года по начало 1946-го, а два других упомянутых видных художественных журнала были основаны в послевоенный период, эти работы вообще не попадали в печатные издания — даже те, что предназначались для профессионального художественного круга. Хотя созданный Мухиной по свежей фактуре бюст искалеченного военного в дальнейшем и станет одним из самых известных ее произведений, за которое она в 1943 году получит Сталинскую премию второй степени. В итоге в ходе самой войны образ раненого солдата будет наиболее распространен на военном плакате — в изображениях, очевидным назначением которых было достичь массовой аудитории и воодушевить ее [198].

Плакат «Каждый рубеж — решающий», созданный плодовитым художником-графиком Виктором Ивановым в 1942 году, был показательным примером движения в направлении искусства, когда увечья использовались как маркер героизма [199], что было зеркальным отражением той тенденции, которая уже на протяжении нескольких десятилетий существовала в советской литературе. В изображенной Ивановым сцене окопной войны и падающих тел немецкой пехоты советский воин предстал без каски с раненой головой. Хотя такие детали его образа, как стальные голубые глаза и морщинистый лоб, были устоявшимся способом воплощения непоколебимости советского солдата, окровавленная повязка вокруг его головы, помещенная почти в самом центре плаката, добавляла некий новый элемент в изображение советского героя. Сам факт, что солдат терпит такое ранение, ни в коем случае не ставит под сомнение его военную доблесть, а скорее лишь подкрепляет его храбрость и стойкость, поскольку он продолжает сражаться, не обращая внимания на собственное физическое состояние.

Этот идеал был доведен до предела в работе «За Родину!» Алексея Кокорекина (1942), который, как и Дейнека в созданной в том же году «Обороне Севастополя», обратился к героизму моряков Черноморского флота. Он изобразил раненого главного героя, совершившего подвиг ценой своей жизни. Кокорекин черпал вдохновение в биографии советского командира Степана Ермоленко: на плакате тот стоит на коленях, с прижатой к ране в груди рукой, сквозь которую течет кровь, за мгновение до того, как метнет гранату в невидимого врага. Однако, несмотря на смертельную рану, которую ему приходится превозмогать, Ермоленко изображен как физически невредимый человек: его выпуклые бицепсы, гигантские бедра и решительное поведение поданы как стоические признаки его физического и морального превосходства — и его героизм лишь усиливается ранами и подвигом самопожертвования, который он готов совершить ради Родины. В подобных случаях раненое мужское тело в парадигме советской героической маскулинности замещало физически невредимое, поскольку искалеченные люди рассматривались как символ доблестного свершения, долга и желания умереть за дело, а не как отмеченные какой бы то ни было связью с инвалидностью, неспособностью к действию или превосходящей силой врага. При изображении раненого солдата на плакате (в отличие от холста) акцент делался на воздействие на массовую аудиторию, а (реальные) героические деяния, которые представали на таких плакатах, преследовали цель не только вдохнуть уверенность в народ и вновь напомнить о неизбежности подлинной победы, но и подчеркнуть коллективную природу боевых действий и жертв, которые она предполагает. В таком контексте искалеченное мужское тело превращалось из нарушающего норму проблематичного феномена в саму суть советской личности.

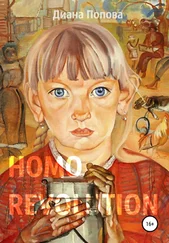

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу