Максименков Л. Указ. соч. С. 233.

Горький М. Указ. соч. С. 44.

См., например, доклады В. Кирпотина и Л. Субоцкого на Первом пленуме Оргкомитета Союза советских писателей 29 октября 1932 года: Советская литература на новом этапе: Стенограмма Первого пленума Оргкомитета Союза советских писателей (29 октября – 3 ноября 1932). М., 1933. С. 15,47-48.

Там же. С. 155.

Дынник В. Поэт и спец // Красная новь. 1936. № 1. С. 217. В письме С.Б. Рудакова жене от и февраля 1936 года статья Дынник названа «дрянью с проблесками» (Рудаков. С. 145).

Сталин – Горькому, [8-14 декабря 1930 года] («Жму вашу руку, дорогой товарищ». С. 182-183).

Громова Н. Узел: Поэты. Дружбы. Разрывы: Из литературного быта конца 1920-х – 1930-х годов. М., 2016. С. 133.

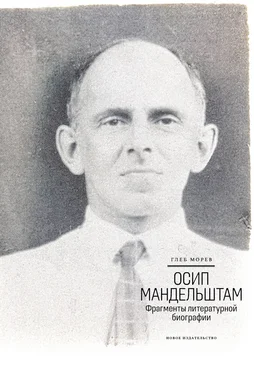

См.: Морев Г. Поэт и Царь: Из истории русской культурной мифологии: Мандельштам, Пастернак, Бродский. М., 2020. С. 23-41.

См.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 231.

Boris Pasternak: 1890-1960. Colloque de Cerisy-La-Salle (11-14 septembre 1975). Paris, 1979. P. 46-47.

О.В. Хлевнюк, знакомый с подлинниками протоколов заседаний Политбюро, сообщает, что «решение Политбюро по вопросам ОГПУ от 10 июля 1931 г. <���…> было написано Сталиным» (Хлевнюк О.В. Политбюро. С. 74).

«Особое недовольство Сталина вызывали, как правило, те решения, которые проходили без согласования с ним», —указывает О.В. Хлевнюк (Там же. С. 97). Отметим, что повторение инцидента с неинформированием ЦК об аресте видного литератора – редактора Journal de Moscou С.С. Лукьянова – в августе 1935 года кончилось для Агранова персональным выговором («надранием» в специфической сталинской терминологии) и разбирательством на Политбюро (Морев Г. Указ. соч. С. 20).

И, между прочим, одного из авторов его устава (см.: Горький и П. Юдин: Неизданная переписка ⁄ Вступ. статья, подгот. текста и публ. О.В. Быстровой // Горький в зеркале эпохи: Неизданная переписка. М., 2010. Вып. 10. С. 645).

Нерлер П. Он ничему не научился…: О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 92 (курсив наш). Характерно возникновение по отношению к Мандельштаму «защитного» определения «мастер слова» уже в ходе первого общественно-литературного конфликта вокруг его имени – в коллективном письме советских писателей в редакцию «Литературной газеты» в ответ на оскорбительный фельетон Д. Заславского «О скромном плагиате и развязной халтуре» в связи со скандалом вокруг перевода «Тиля Уленшпигеля» (Литературная газета. 1929.13 мая. С. 4; эта же характеристика варьируется и в продолжающей защиту поэта статье «Комсомольской правды» от 2 июня: «значительнейший мастер литературы»).

Ср. письмо К.Е. Ворошилова Сталину 9 мая 1934 года с просьбой освободить из заключения бывшего царского генерала А.И. Верховского: <���«…> во всяком случае другом нашим он никогда не был, вряд ли и теперь стал им. Это ясно. Тем не менее, учитывая, что обстановка теперь резко изменилась, считаю, что можно было бы без особого риска его освободить, использовав по линии научно-исследовательской работы» (цит. по: Морев Г. Указ. соч. С. 25; ср.: «Поэт он, конечно, не наш, и будет ли когда-нибудь нашим – не думаю»). Верховский был освобожден через месяц после пересмотра приговора Мандельштаму.

Напомним, что не приходится сомневаться в том, что подобный поворот и исход дела Мандельштама оказались возможны исключительно из-за стечения обстоятельств, вызванного специфически острой оскорбительностью его антисталинской инвективы. Как мы старались показать в посвященной делу Мандельштама 1934 года работе (Морев Г. Указ. соч. С. 13-68), зампред ОГПУ Я.С. Агранов, давший санкцию на арест Мандельштама, не решился доложить Сталину текст инвективы и планировал информировать вождя об аресте и высылке поэта постфактум, подготовив в начале июня (недавно найденное в архиве ФСБ) спецсообщение, в котором фактически дезинформировал Сталина о характере дела Мандельштама и скрыл существование направленного против него текста. Отправку спецсообщения Агранова опередило письмо Бухарина. Добавим здесь, что и до обнаружения спецсообщения Агранова, ставшего основой для нашей реконструкции событий, небанальной для своего времени версии о том, что «окружение Сталина не посмело показать ему стихотворение», неизменно придерживалась М.С. Петровых, которая – единственная среди близкого окружения Мандельштама – по биографическим причинам имела потенциальный доступ к информации, связанной с советской властной верхушкой (Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников ⁄ Сост. О.С. Фигурнова, М.В. Фигурнов. М., 2001. С. 166-167). Со ссылкой на мнение Петровых тезис о том, что «приближенные Сталина не доложили ему о мандельштамовском стихотворении», выдвинул в своей биографии Мандельштама Ральф Дутли (Dutli R. Mandelstam: Meine Zeit, mein Tier. Eine Biographic. Zurich, 2003; pyc. изд.: Дутли P. «Век мой, зверь мой»: Осип Мандельштам: Биография ⁄ Пер. с нем. К. Азадовского. СПб., 2005. С. 284, ср. с. 289). Осторожное предположение о том, что «может быть, ему [Сталину] не были показаны стихи? Может быть, ему сообщили о неблагонадежности Мандельштама в общих чертах, не вдаваясь в подробности?», было высказано в свое время А.С. Кушнером (Новый мир. 2005. № 7. С. 141), но оставлено им без развития.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу