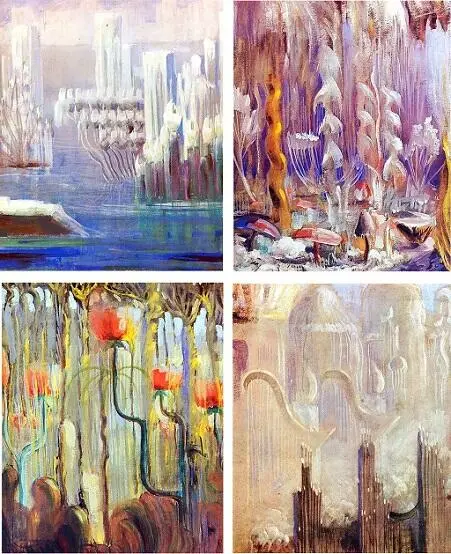

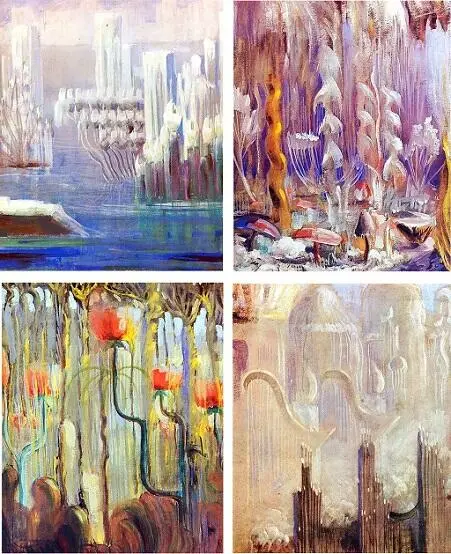

В «Сотворении мира» , над которым он работает долго, около двух лет — тринадцать листов, исполненных темперой в сочетании с пастелью. В шести начальных композициях цикла нетрудно увидеть сюжетные ассоциации с библейской легендой; затем они исчезают, и мысль художника развивается свободно, независимо от мифа. Слепая тьма, жуткая, холодная, без берегов. Ее властно прорезает исполинская рука, излюбленный Чюрлёнисом символ созидания и творчества: «Да будет!» Рассеивается мрачный хаос, из космической мглы возникает небо с рассыпанными по нему мириадами звезд и планет, широко разливается море с далекими, еле видными берегами. И восходит красный солнечный диск — это рождается свет. Свет и жизнь… От листа к листу они торжествуют — солнце, рождающее жизнь, и жизнь, обязанная солнцу. Тянутся к солнцу диковинные растения. Возникают легкие воздушные города и сказочные замки, сплетенные из призрачных лотосов и лилий, распускаются невиданные цветы и вспыхивают многоцветием морские» кораллы… Мир начинает жить. Сверкать. Цвести. Нетрудно увидеть: Чюрлёнис рассказывает вовсе не о сотворении земли, а о возникновении красоты мира.

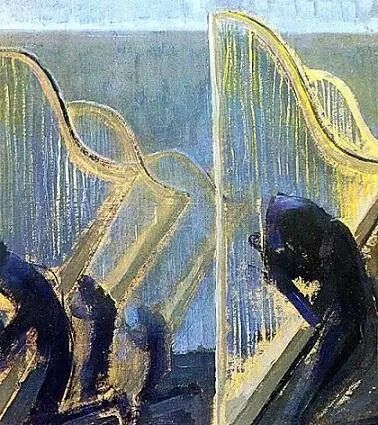

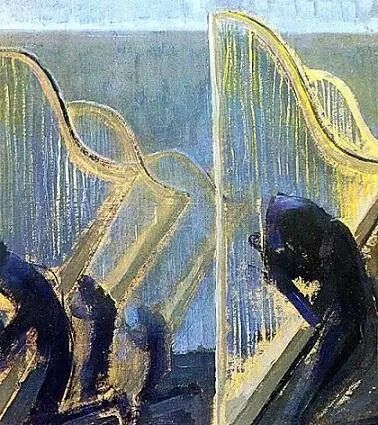

От черно-синего, мрачного и холодного космического хаоса, бесчеловечного и неоглядно пустого, листы цикла идут к цветению, к сиянию красок. От резких графических контрастов мертвых форм и плоскостей — к сложно разработанной композиции, к движению ликующего света, к всплескам солнечных лучей. От космического холода — к земной жизни. От беспорядочного хаоса — к гармонии. В двенадцатом, предпоследнем листе цикла рождающееся гармоническое начало символизировано чудесными арфами. Арфа для Чюрлёниса — не просто музыкальный инструмент, а поэтический образ-символ. В его представлениях о мировом оркестре и «симфонии жизни», где «люди — ноты», арфе отводилось важное место. Заключительный лист завершает развитие темы: в нем явственно просматривается тень Ужа, символизирующего разум.

Арфисты. 1906

Последний цикл не окончен. У меня есть замысел рисовать его всю жизнь. Конечно, все зависит от того, сколько новых мыслей будет у меня появляться. Это — сотворение мира, только не нашего, по Библии, а какого-то другого — фантастического. Я хотел бы создать цикл хотя бы из 100 картин. Не знаю — сделаю ли.

Сейчас, после приезда в Друскининкаи, я загорелся изучением природы. Вот уже вторая неделя, как я ежедневно рисую по четыре-пять пейзажей. Нарисовал уже сорок штук. Возможно, что некоторые из них хороши. Зато с музыкой швах!

Письмо П. Чюрлёнису от 20 апреля 1905 г. Друскининкаи

При подобной трактовке общего содержания и фабульных связей цикл «Сотворение мира» выглядит не только продуманным, но и законченным целым, что позволяет не согласиться с установившимся мнением о его незавершенности. Видимо, слова художника по этому поводу, его желание работать над такой темой всегда, всю жизнь следует понимать не в прямом, а в самом широком смысле.

Из цикла «Сотворение мира». 1905–1906

Из цикла «Сотворение мира». 1905–1906

Два летних месяца 1905 года Чюрлёнис провел на Кавказе и в Крыму. Он попал туда с богатой варшавской семьей — в качестве учителя музыки и репетитора. Впечатления от Черного моря, Военно-Грузинской дороги, горных хребтов, снежных вершин и сияющих ледников Казбека оказались удивительными по своей остроте. В его литературных опытах, сохранившихся в виде набросков и фрагментов, посвященных красоте Дедворакского ледника Казбека, они изложены в форме восторженных гимнов, похожих на стихотворения в прозе. Стихотворения, написанные человеком, влюбленным в природу… Широкое дыхание атмосферы, ощущение бескрайности голубых пространств, необозримые горизонты, какими они выглядят только с горных вершин, особая, «с птичьего полета» точка зрения становятся особенностями стилистики многих его работ.

…Представь себе — я видел Кавказ. Берега высоки, скалисты, неприступны. С любой горы видно почти все море. Я гулял обычно один- слишком красиво, чтоб эту красоту наблюдать ещё с кем-то.

Читать дальше

![Марк Азов - «Мир приключений» 1987 (№30) [Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов]](/books/265054/mark-azov-mir-priklyuchenij-1987-30-ezhegodnyj-thumb.webp)

![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/425308/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr-thumb.webp)