Весь тот обширный эмпирический материал [1], который дал основание для построения данных переходов и который мы здесь не будем излагать, дает основание для следующих выводов.

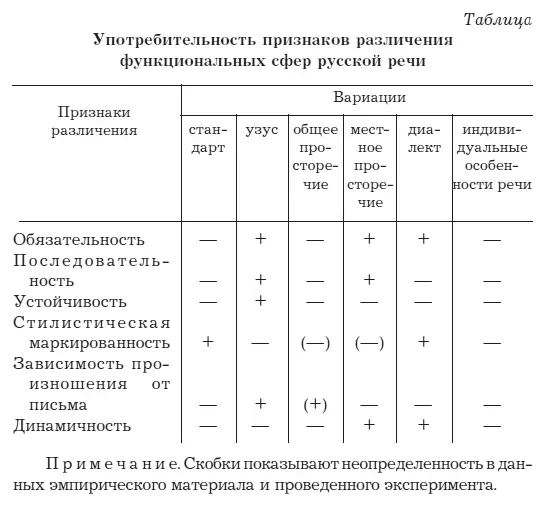

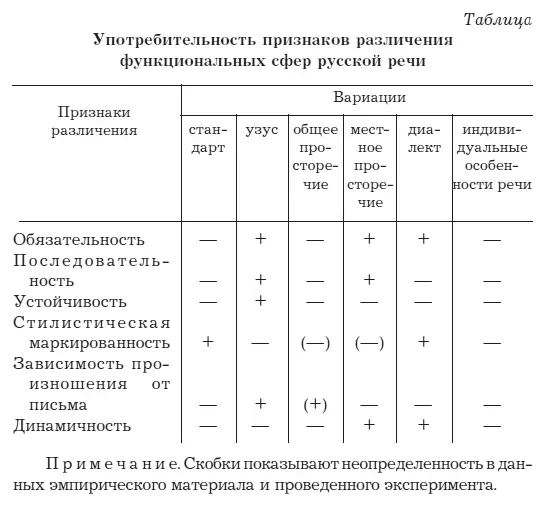

С точки зрения представленных различительных признаков норма-узус есть обязательный, последовательно выраженный и устойчивый в своих проявлениях, а потому далее не развивающийся вариант произношения, который со стилистической точки зрения является нейтральным и, следовательно, связан с другими сферами русской речи как с маркированными (отмеченными, выразительными, определяющими) оппозитами. Эта характеристика вытекает из соотношения знаков + и – в таблице. Разброс признаков по норме-узусу показывает также, что это замкнутый предел предшествующих изменений, доведенный до конца по всем возможным своим позиционным или словарным проявлениям. Архаические особенности нормы (стандарт), теперь ушедшие (или активно уходящие) из обычного говорения, напротив, стилистически маркированы как архаизм и никаких связей с соседними функциональными подсистемами не имеют: со стороны системы архаическая норма и норма находятся в дополнительном распределении. Архаическая норма – это реликтовое сохранение старого варианта (например, позиционного смягчения согласных типа губного перед губным или перед заднеязычным: [лап’к’и]). В широком смысле это еще норма, но в данном конкретном произношении сочетания – это уже не норма. Точно так же связаны друг с другом ленинградское (петербургское) произношение и современные варианты просторечия: первое из них архаизм по отношению ко второму, но вместе с тем оно формирует и современный вариант нормы. Много общего по этой линии между диалектным и индивидуальным произношением: в конкретных случаях, в условиях городской речевой жизни, иногда очень трудно определить степень зависимости некоторых отклонений индивидуальной речи от того или иного диалектного произношения (например, в реализации /в/ как [w], в различном произношении /р/ и т. д.); условно можно считать, что диалект является архаизмом по отношению к индивидуальным отклонениям от узуса и нормы и вместе с тем своими вторичными признаками диалект формирует современное общее просторечие.

Динамичными (т. е. развивающимися спонтанно) в современных условиях являются просторечие и диалект; обязательными могут быть только признаки, включенные в самостоятельную систему лингвистического характера (норма, общее просторечие, диалект). Следовательно, из всех трех вариаций, имеющих самостоятельные системные отношения, только норма не является динамичной. Норма в этом смысле понимается как результат предшествующих этапов изменения и ни в коем случае не имеет вариантов внутри самой этой нормы. Варьирование в нашем понимании возможно лишь в сопоставлении с соседними речевыми сферами: [ла́п’к’и] – [ла́пк’и] – [ла́пки] как возможные в современном произношении варианты, но не литературные (первый из указанных – архаическое, второй – нормативное, третий – просторечное произношение, однако все они вместе или попарно могут встретиться в произношении отдельного лица и тем самым выступить в качестве стилистического варианта).

В матрице речевые сферы русского языка расположены в порядке убывания «общеобязательности» с точки зрения собственно нормативной, с точки зрения эталона, образца речи. Поскольку, в сущности, каждая функциональная вариация современного русского языка имеет собственную норму (точнее, некоторую сумму наиболее распространенных и признаваемых типичными особенностей обычного произношения), чтобы не смешивать такого рода «частную норму» отдельной функциональной подсистемы с общепринятым пониманием литературной нормы, обычное произношение определенной речевой сферы лучше считать узуальным (узус). Применительно к отдельным особенностям речи со стороны факта вся задача и заключается в квалификации этой частной особенности как обычной для той или иной речевой сферы.

Соотношение сфер, представленное в таблице, позволяет установить правило определения узуса применительно к частной особенности произношения, т. е. установить, относительно какой сферы то или иное произношение является узуальным (распространенным, обычным), а для каких только факультативным.

Особенности произношения, характерные только для самых крайних сфер (архаическая норма, стандарт, или индивидуальная особенность произношения), вообще не дают основании говорить об узуальном характере такого произношения; так, в индивидуальном произношении ни одним признаком такая особенность никак не маркирована. Например, ассимиляция согласных по мягкости во всех типах сочетаний, кроме зубного с зубным (произношение типа [лап’к’и], [д’в’ер’и] и т. д. в архаической норме) или различные оттенки «шепелявенья» в индивидуальном произношении зубных /с’/, /з’/ не могут стать предметом обсуждения узуальной их характеристики. Именно поэтому они необязательны, непоследовательны и неустойчивы в своем проявлении. Архаический вариант нормы и индивидуальное произношение – наименее выразительны как функциональные зоны потому, что со всеми прочими сферами речи они вступают в одностороннюю связь и, следовательно, несопоставимы с соседними сферами, так как не взаимодействуют с ними и в реальном говорении.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу