Таким образом, чем дальше заходит автоматизация, тем более очевидным должно быть, что настоящую ценность работе приносит элемент заботы. Однако здесь мы сталкиваемся с другой проблемой: по всей видимости, это именно та составляющая труда, которую невозможно измерить.

На мой взгляд, бредовизация настоящей работы и расширение бредового сектора в целом – это в значительной степени непосредственный результат желания измерить неизмеримое. Грубо говоря, автоматизация позволяет более эффективно выполнять некоторые функции, но в то же время выполнение других функций становится менее эффективным. Это происходит потому, что требуется огромный человеческий труд, чтобы перевести процессы, задачи и результаты, связанные с заботой, в форму, которую может распознать компьютер. Сейчас возможно создать робота, который будет самостоятельно сортировать овощи, разделяя их на спелые, недозрелые и гнилые. Это хорошо, потому что сортировать фрукты, особенно если это занимает больше одного-двух часов, довольно скучно. Но невозможно создать робота, который будет самостоятельно сканировать десятки списков литературы для курсов по истории и выбирать лучший из них. И это не так плохо, потому что такая работа интересна (во всяком случае, несложно найти людей, которым она будет интересна). Смысл создавать роботов – сортировщиков фруктов отчасти состоит как раз в том, что они дают живым людям больше времени на размышления о том, какой курс по истории выбрать, или о чем-то другом, что также не поддается количественному измерению, – например, о том, кто их любый фанк-гитарист или в какой цвет они хотели бы покрасить свои волосы. Подвох, однако, в том, что, даже если мы по какой-то причине пожелаем сделать вид, что компьютер может выбрать лучший курс по истории (например, потому что мы по финансовым соображениям решили, что необходимы единообразные, измеримые стандарты «качества», которые будут действовать во всем университете), он не справится с этой задачей сам. Фрукты можно просто закинуть в контейнер для сортировки, а в случае с курсом по истории потребуются огромные человеческие усилия, чтобы перевести материал в единицы, с которыми компьютер будет хотя бы знать, что делать.

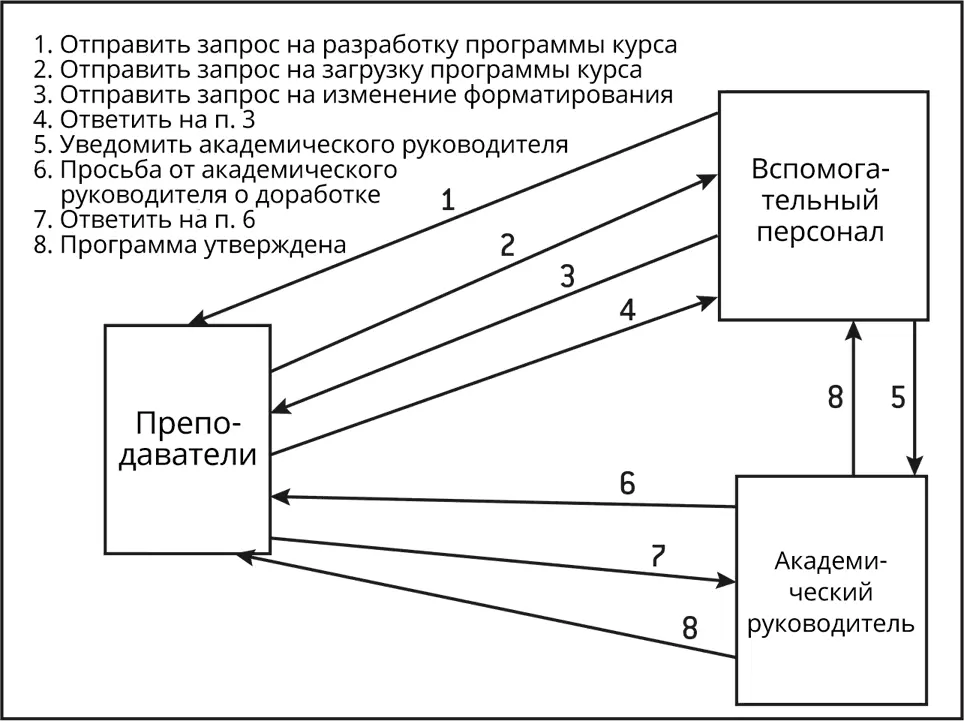

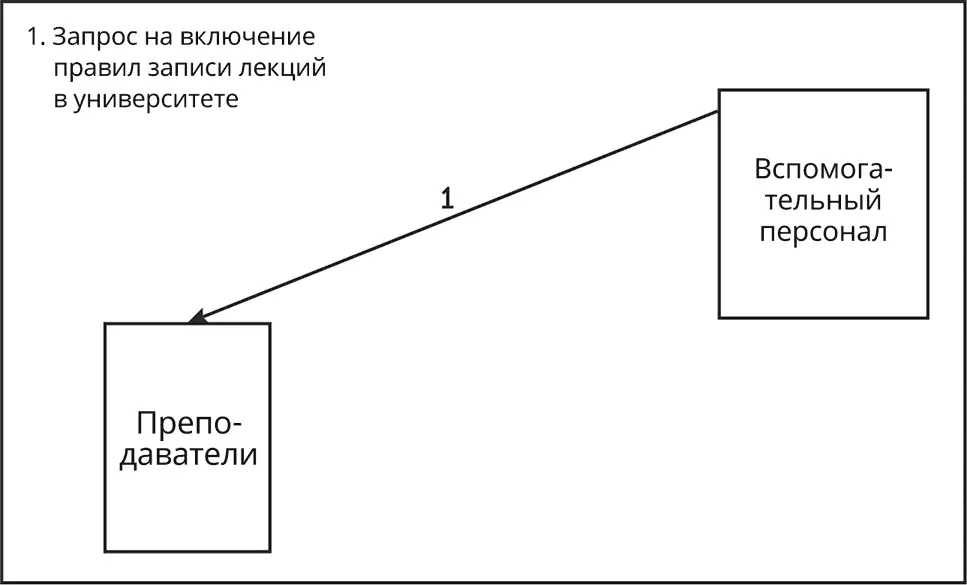

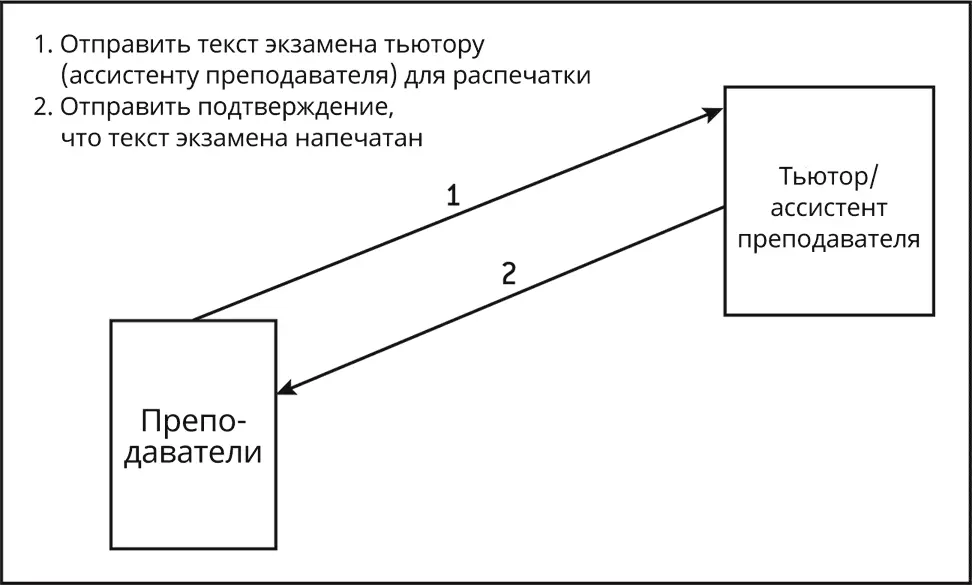

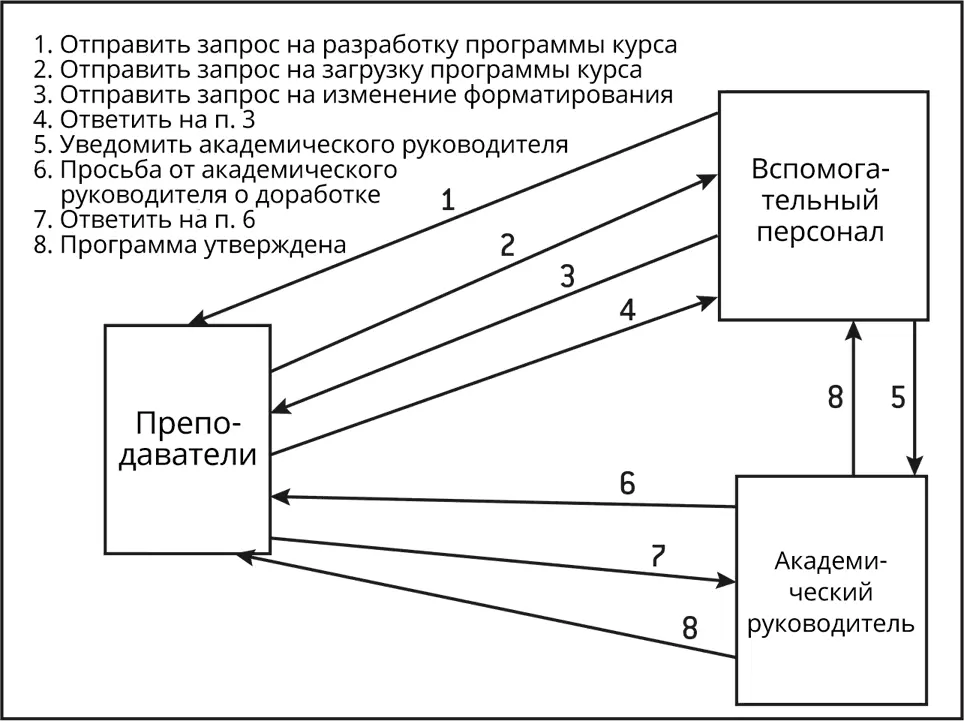

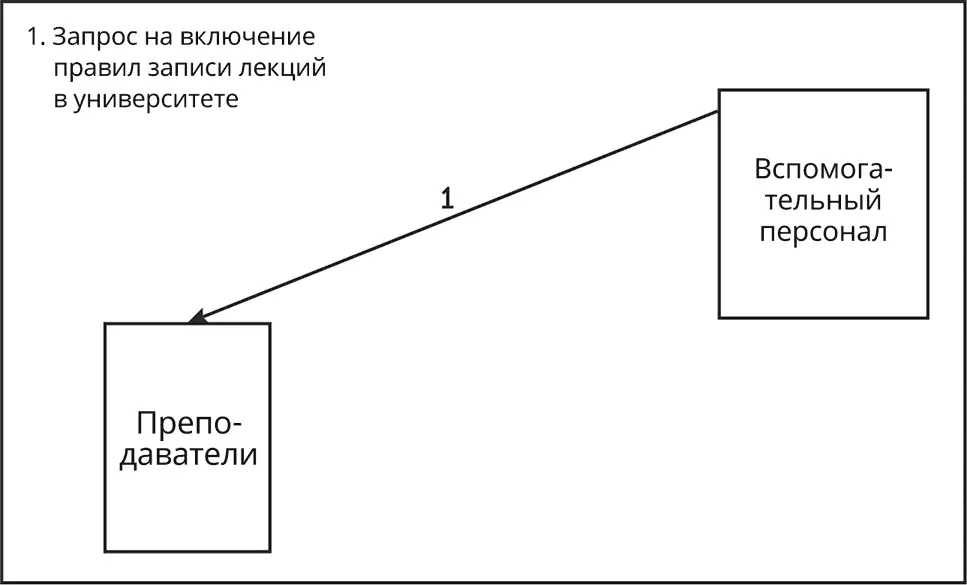

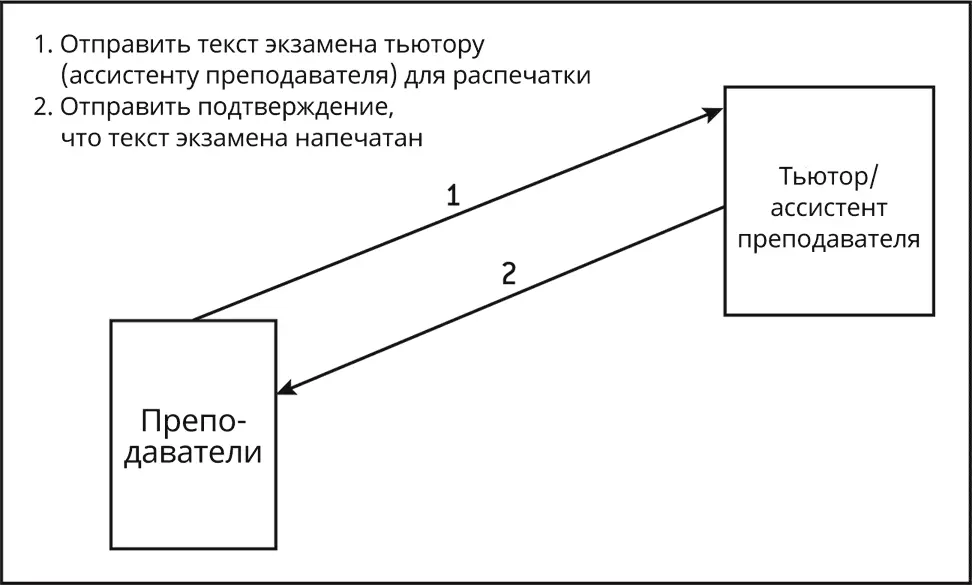

Для того чтобы получить минимальное представление о том, что происходит, когда вы пытаетесь это реализовать, обратимся к диаграммам, которые демонстрируют разницу между тем, что требуется сделать, чтобы распечатать бланки экзамена или загрузить на сайт программу курса в Квинсленде, современном австралийском менеджериальном университете (где все материалы по курсам должны быть в едином формате), и на обычной кафедре в университете (см. рисунки 8.1–8.4).

Рисунок 8.1. Разработка профиля/программы курса (менеджериальный университет)

Рисунок 8.2. Разработка профиля/программы курса (неменеджериальный университет)

Рисунок 8.3. Разработка экзамена (менеджериальный университет)

Рисунок 8.4. Разработка экзамена (неменеджериальный университет)

Самое важное в этой диаграмме – то, что каждая из этих дополнительных линий представляет собой действие, которые должно быть выполнено не компьютером, а человеком.

О политических последствиях бредовизации и последующего снижения производительности в сфере заботы, а также о том, как это связано с возможным восстанием заботливого класса

Начиная по меньшей мере со времен Великой депрессии мы слышим предупреждения о том, что автоматизация труда лишает или вот-вот лишит миллионы людей работы; Кейнс тогда придумал термин «технологическая безработица», и многие решили, что массовая безработица 1930-х была лишь предвестьем приближающейся грозы. Может показаться, что эти заявления были некоторым алармизмом, однако моя позиция здесь такова, что на самом деле всё наоборот: они были абсолютно верными. Автоматизация действительно вела к массовой безработице; мы попросту остановили этот процесс за счет создания фиктивных рабочих мест, фактически выдумав их. Политическое давление как справа, так и слева, а также глубоко укоренившееся в массах представление о том, что человек может быть нравственно полноценным благодаря одной только оплачиваемой работе, и, наконец, опасения части высшего класса (отмеченные Джорджем Оруэллом уже в 1933 году), что трудящимся массам может прийти в голову бог знает что, если у них будет слишком много свободного времени, – всё это привело к убеждению, что, какими бы ни были реальные условия, официальные показатели безработицы в богатых странах должны колебаться в диапазоне от трех до восьми процентов. Но если исключить бредовую работу и ту настоящую работу, которая нужна исключительно для поддержки бредовой, то можно заключить, что предсказанная в тридцатые катастрофа действительно произошла. Более пятидесяти-шестидесяти процентов населения лишились работы.

Читать дальше

![Дэвид Гребер Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres] обложка книги](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-cover.webp)

![Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]](/books/387981/devid-epshtejn-universaly-kak-talantlivye-diletant-thumb.webp)

![Дэвид Льюис - Управление стрессом [Как найти дополнительные 10 часов в неделю] [litres]](/books/407457/devid-lyuis-upravlenie-stressom-kak-najti-dopolni-thumb.webp)

![Дэвид Вонг - В этой книге полно пауков. Серьезно, чувак, не трогай ее [litres]](/books/417031/devid-vong-v-etoj-knige-polno-paukov-serezno-chu-thumb.webp)