Чувственное и трансцендентное в истории искусства

О. А. Кривцун

Аура произведения искусства: узнаваемое и ускользающее

Что я хотел бы научиться писать, так это флюиды между людьми.

Анри Мишо

Не стоит спрашивать: в чем смысл жизни, ибо самой постановкой вопроса вы рассекаете жизнь и ее смысл.

Мартин Хайдеггер

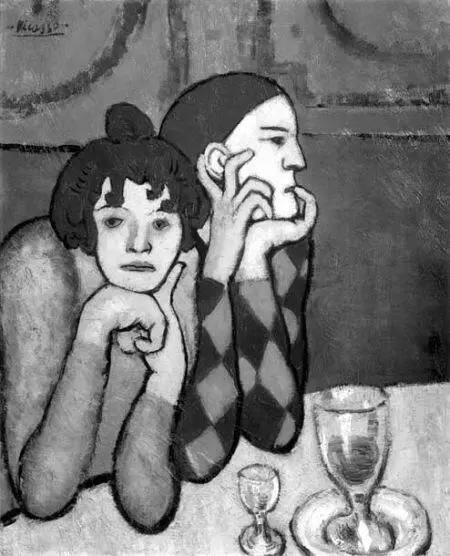

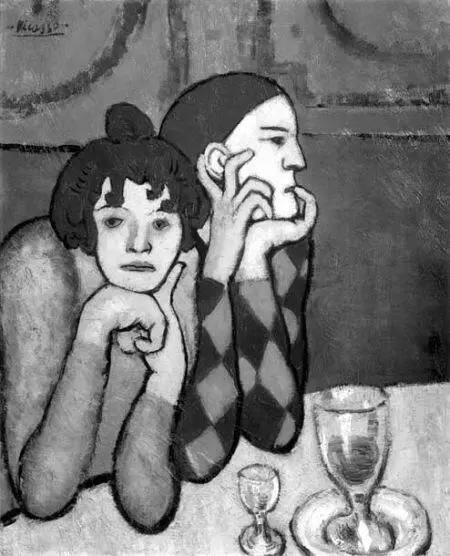

Одухотворенность произведений искусства как наиболее общее качество художественности воспринимается человеком через множество более частных измерений: как ток эмоциональности картины, как воздействие ее скрытой символики, как гипнотизм цвета, света, рисунка, всей визуальной архитектоники холста. XX век породил понятие художественной ауры, которое тут же оказалось как нельзя кстати: стало важнейшим мерилом подлинности произведения, подтверждающим его принадлежность миру высокого искусства, более того – получило трактовку как атрибутивное свойство художественного творения в прошлом и настоящем.

Сегодня мы наблюдаем, как понятие ауры посягает на то, чтобы стать ведущим критерием оценки произведений искусства в разных видах творчества. Традиционные понятия теории искусства (такие как прекрасное, гармония) в оценке произведений искусства новейшего времени зачастую «пробуксовывают», оказываются неадекватными. В лексикон человека, желающего описать впечатление от встречи с искусством, сегодня входят такие понятия как «художественная энергетика», «эмоциональный удар», «художественная атмосфера» и другие, используемые в качестве синонима понятия «аура». Все перечисленные термины так или иначе фиксируют момент эманации художественного содержания, ощущение энергетической силы, вовлеченность воспринимающего в постижение невербализуемых смыслов картины. На понятие ауры «откликается» и весь корпус многотысячелетней истории искусства, ведь в этом понятии сфокусирована вся тотальность художественного переживания, переплетение невыразимых дословных, чувственных, символических впечатлений, для обозначения совокупности которых в теории искусства долгое время не находилось слова. Между тем и Плотин [3] Плотин. О сверхчувственной красоте // Плотин. Эннеады. Киев, 1995.

, и Аквинский [4] Аквинский Фома. Сумма теологии. М., 2003. Т. 2. Ч. 1. Вопр. 57.

именно в этом ключе писали о своевольной и непостижимой магии эстетического воздействия, отмечая в художественной эманации присутствие неопределимого, иррационального фермента. Кант также не раз говорил, что искусство – это то, что превышает нашу способность мастерства и превышает нашу способность осмысления [5] Кант Иммануил. Критика способности суждения. СПб., 1995. С. 213–279.

. Можно предположить, что в этот момент в поле внимания мыслителей как раз находились ауратические способности искусства.

Внимание к ауре искусства за последнее столетие невероятно возвысилось также и потому, что это понятие помогло выявить и осознать демаркационную черту между уникальным и тиражированным. Развитие способов технической воспроизводимости живописных, музыкальных произведений, распространение кино, телевидения, художественной фотографии зачастую демонстрируют, как в массовом продукте нивелируется одухотворенность подлинника, как момент узнавания уже адаптированного замещает всю полноту художественного переживания. Исчезновение интимного индивидуального контакта «здесь и сейчас», обречение зрителей и слушателей на формульное восприятие продуктов творчества «по лекалу», на сложение вкуса к однотипному – все это, безусловно, знаки невосполнимой утраты ауры искусства. Современные исследователи с тревогой отмечают, что трансценденция, веками сохранявшаяся в опыте чувственного восприятия, исчезает.

Многоуровневость и интегративность АУРАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Каковы истоки и условия возникновения ауры, от каких особенностей творческого письма она зависит? Отвечая на этот вопрос, соблазнительно воспользоваться уже устоявшейся в теории искусства дихотомией преимущественной «пластичности» или «живописности» художественного языка и обнаружить поле обитания ауры там, где более явлена красочная стихия произведения, подминающая под себя начала сюжетности, повествовательности, прямой событийности. Интуитивно мы понимаем, что, скажем, ауратичность К. Моне гораздо сильнее, чем ауратичность Ф. Леже. Так же как и в произведениях И. Левитана или В. Серова гораздо больше простора, домысливания, атмосферы, чем в полотнах В. Перова или В. Маковского, заземленных на жанровой социальной тематике. Вместе с тем острая сюжетность таких картин, как «Иван Грозный и сын его Иван» (1885) И. Репина или «Боярыня Морозова» (1887) В. Сурикова вовсе не лишает их сильной ауры. Значит, дело не только в триумфе цветущей живописности. Событийность в вышеназванных полотнах схватывается мгновенно. Однако глаз продолжает «эмоционально ощупывать» картину. Изнутри бьет какой-то неугомонный источник, что-то продолжает входить в наше восприятие, усиливая начальное впечатление, простирая его в бесконечность.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу