Много «чистого», «невейного» и «пушного» овса шло на корм лошадей (22,7 %). Овес выдавался также «проезжим людям» «всяких чинов»: борисоглебским слугам «дан третник овса чистаго», «козаком же ферапонтовским приставом на лошади дан черпок овса чистаго», «митрополичья сына боярского Ивана Варганова человеку его дан третник овса», «Стефанове матери Чернеева на дорогу дано пол-осмины же овса», «дано князю Матфею Шеховскому на лошеди осмина овса», «князю Никите Волконскому дано четь овса», «посланником от боярина государева Бориса Михайловича Лыкова Григорью Озерову дан третник овса», «дано Ивану Ушакову, государеву дворянину, пол-осмины овса», «московскому гонцу Козме Ростовцу дано черпок овса», «з Белаозера ехал гонец с отписками ко князю Борису Лыкову к Вологде Борис Маракишев, дано ево лошадем пол-осмина овса чистого», «сын боярской з Белаозера приезжал, дано ево лошаде полчерпка овса» [57] Архив СПбИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 84. Л. 18, 18 об., 30 об., 34–35 об., 36 об., 39 об., 41, 46, 54, 77.

.

Рожь и овес посылали на Белоозеро воеводе и приказным людям. Записи дают возможность проследить смену воевод в непростые для Русского Севера годы [58] «Литовское разорение» в Поморье продолжалось и после избрания на престол Михаила Федоровича. Отдельные польско-казачьи отряды появлялись в Белозерье в 1617–1618 гг. ( Осьминский Т. И., Озеринин Н. В., Брусенский И. И. Очерки по истории края: Вологодская область. Вологда, 1960. С. 100).

: «10 января 1615 г. <���…> отпущено на Белоозеро воеводе Петру Чихачеву, да нижегородцкому архимариту Маркелу, да Борису Никифоровичю, да дияку Ивану Федорову 7 чети овса да четь ржи» [59] Архив СПбИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 84. Л. 33.

; 1 февраля 1615 г. «воеводе Нелюбу Семеновичю Суколенову четь овса» [60] Там же. Л. 39 об.

; 18 марта «на Белоозеро ехал на воеводство Иван Головин, лошадем ево дано четь овса» [61] Там же. Л. 51 об.

. Приказным людям на Белоозеро зерно выдавалось почти каждый месяц.

«Всякий мелкий росход» составлял в Кириллове всего 2 %. Однако в социальном отношении эти раздачи хлеба представляют значительный интерес. Так, деревни Шидьяра «Сергушину племяннику слепова Ивашку дан черпок овса», «великосельскому крестьянину дано 2 черпка овса», «Мосяге карголомцу дано пол-осмины овса», «по келарскому приказу Алимпеевой [62] Возможно, в данном тексте упоминается старец Алимпий Вологжанин, постриженник Спасо-Каменного монастыря; в 1632 г. он сделал вклад (10 рублей) в Кириллов (ПРК. С. 302).

матери дано пол-осмины овса, черпок ржи» [63] Архив СПбИИ РАН. Кол. 260. Оп. 2. Д. 84. Л. 3, 11 об., 39 об.

. В июле и в августе 1615 г. посылался хлеб в женский Горицкий монастырь: «…дано в Горы в Воскресенской девич монастырь 35 старицам 4 чети 3 черпки ржи, старице по черпку <���…> Да тем же старицам дано 8 чети и пол‑2 осмины овса, старице по полуосмине овса. Того же дни дано в Горы старицам, старице Фетинье с сестрами 5 чети ржы. Да опосле дано старице Еуферье Монастыреве в Горы же осмина ржи» [64] Там же. Л. 76 об., 82 об.

. Старцам Никитского монастыря было выдано 20 четвертей овса. Отметим, что практика выдачи хлеба отдельным лицам и старцам в другие монастыри зафиксирована и в хозяйственных книгах, в которых учитывали расход муки, толокна и сухарей за 1612–1620 гг. [65] Там же. Д. 34, 38, 41, 47, 57.

Публикуемые ниже хозяйственные материалы Кирилло-Белозерского монастыря позволяют воссоздать организацию «хлебного хозяйства» и обеспечения хлебом не только монахов, но и многочисленных слуг, служебников, мастеровых, нищих и прочих людей в одной из прославленных обителей Русского Севера.

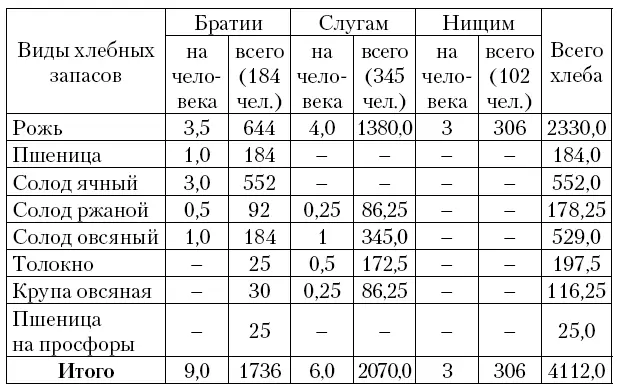

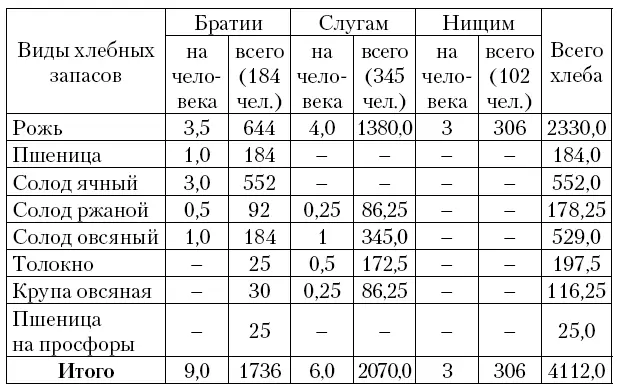

Таблица 1

Норма годового потребления хлеба насельниками Кирилло-Белозерского монастыря по смете расходов 1601 г. (в четвертях) 1

1Таблица составлена по: Смета 1601 г. С. OLVII – OLVIII.

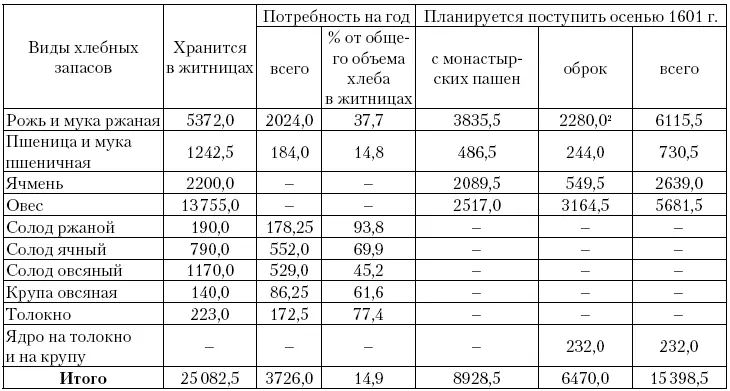

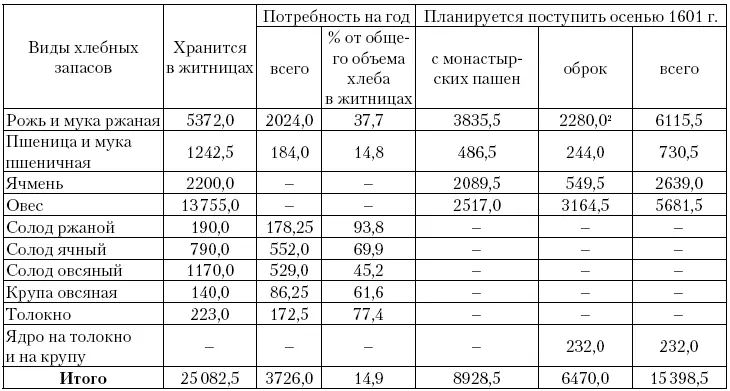

Таблица 2

Запасы хлеба в Кирилло-Белозерском монастыре на 1 сентября 1601 г. (в четвертях) 1

1Таблица составлена по: Опись 1601 г. С. 226; Смета 1601 г. С. OLXIV.

2В том числе 24,5 четверти ярицы (яровой ржи).

Таблица 3

Хлеб, собранный в селах Кирилло-Белозерского монастыря осенью 1603 г. (в четвертях) 1

1Таблица составлена по: РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 679; подсчеты наши.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу