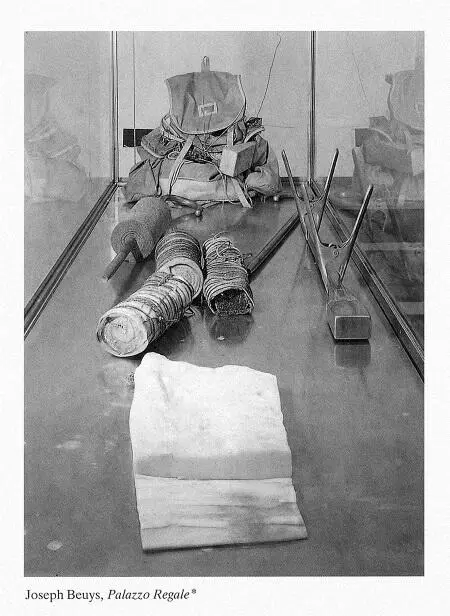

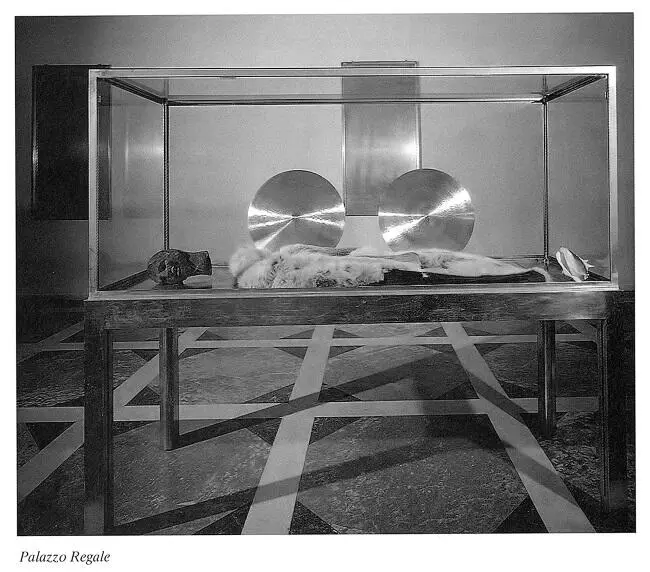

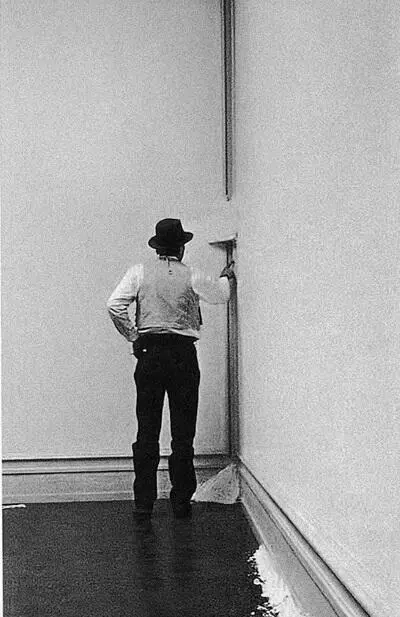

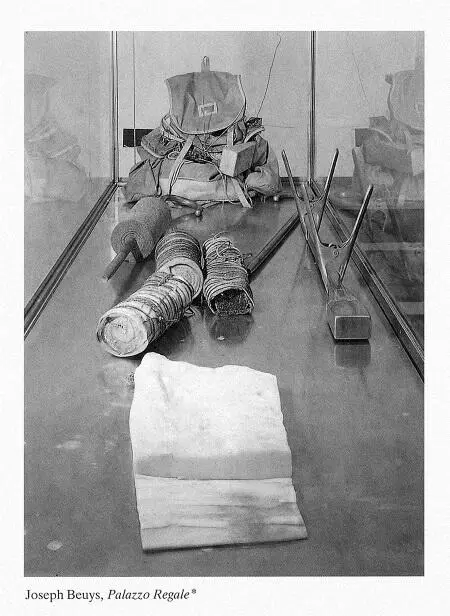

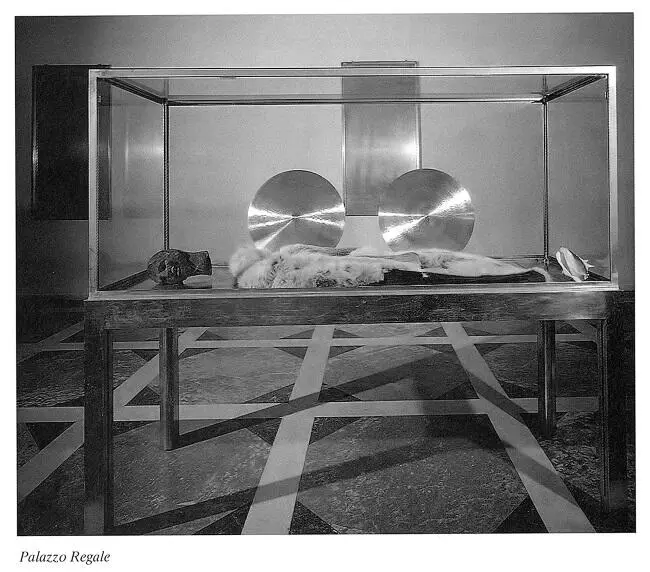

Палаццо Регале [5] Полный список иллюстраций в конце книги

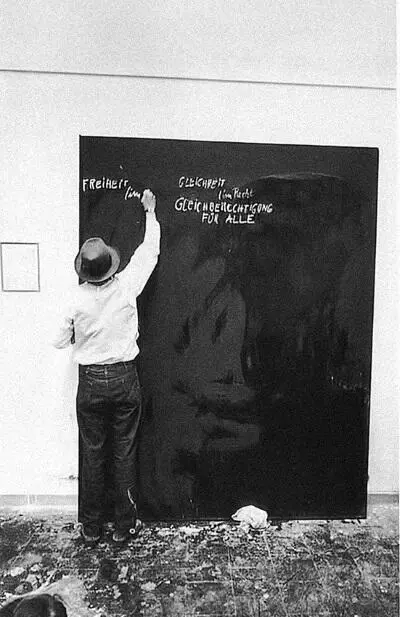

Мы понапрасну потратили бы время, если бы попытались выбрать один из двух этих образов, которые художник оставил нам о себе, и ошиблись бы, усмотрев в них пункты некоего пути, как если бы Бойс решил изобразить свою карьеру в виде восхождения от маргинальных начинаний к публичному триумфу. Два описанных покойника неразделимы, как два лика Януса, и одинаково необходимы для понимания того, какую фигуру Бойс стремился воплотить на протяжении всей своей жизни в искусстве. Суверен и бродяга, царь и безумец – его взаимосвязанные аватары. Можно назвать и множество других подобных пар, отражающих с одной стороны неутомимое миссионерство Бойса, его политический активизм, его веселую педагогику, его оптимистическую веру в революцию и эволюцию, его лидерские амбиции, а с другой – его архаичный мистицизм, его пристрастие к возвышенной патетике, неизменно колеблющейся между трагедией и фарсом, его склонность изображать жертву, его сочувствие ко всем отщепенцам и мученикам человечества. От одного из таковых – Христа, жертвы и искупителя одновременно, – расходятся серии полярных идентификаций: вождь и дитя, жрец и козел отпущения, пастырь и волк, олень и кролик, композитор и талидомидный ребенок, социальный реформатор и бунтарь, законодатель и преступник, основатель государства и мишень общественной морали, объединитель и отшельник, оратор и глухонемой, пророк и шут, учитель и учащийся, врачеватель и шаман, проповедник грядущей утопии и преданный слуга прошлого.

Палаццо Регале

Этот звучащий как заклинание, навязчивый и почти исчерпывающий перечень исполнявшихся Бойсом ролей (за исключением – существенным – единственной пары: рабочий и проститутка) вписывает его искусство в длинную череду подобных идентификаций, которые аллегорически представляют место художника в модернистской современности и напрямую восходят к мифической стране как минимум столетней давности, населенной романтическими образами изгоев, несущих в себе истину общества. Имя этой страны, где фланеры и денди приятельствуют с уличными торговцами и старьевщиками, где начинающие художники и студенты-медики насмехаются над обывателями, где грехи уличной девушки искупаются любовью молодого поэта, где в борделях люди оказываются человечнее, чем в храмах и особняках, где истинную аристократию составляют отбросы общества, где туберкулез служит оправданием сифилиса, а единственным богатством является талант, где в чести все несправедливо обиженные и куда не допускается, правда не допускается безоговорочно, только буржуа , – богема. Это воображаемая, литературная страна, в которой было взлелеяно альтернативное человечество – искаженный, одновременно трагический и идеальный, образ человечества реального, которое жило в Европе XIX века и было безжалостно восстановлено против себя индустриальным капитализмом, расколовшим его на два новых антагонистических класса: буржуазию и пролетариат. Люмпен-пролетариат – вот, вне сомнения, реальное имя богемы или, во всяком случае, ее коррелята в реальности – ничейной земли, на которую и в самом деле оказывалось выброшено множество людей, неспособных найти себе место в структуре нового общества: безземельных крестьян, безработных ремесленников, разорившихся аристократов и деревенских девушек, вынужденных продавать свое тело.

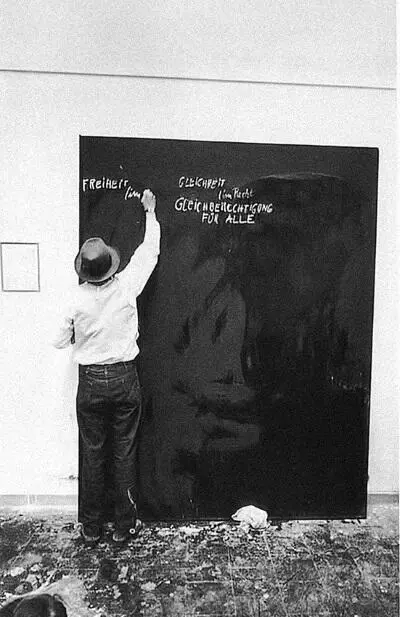

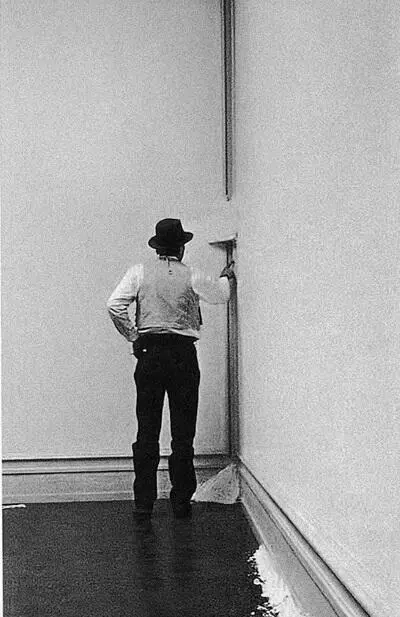

Акция «Пангенезис» (слева) / Кусок жира (справа)

Все эти обитатели темных углов промышленной революции, все эти ошметки урбанизации описаны Диккенсом и Золя. Наряду с Бодлером, Гюго и другими литераторами, чье кредо могло и не сводиться к натурализму, они черпали вдохновение и материал для создания образа богемы в том маргинальном обществе, которое было названо люмпен-пролетариатом и тем лучше годилось на роль альтернативного человечества оттого, что было человечеством страдающим, что только в нем выживали истинные человеческие ценности – свобода, справедливость, сочувствие – и зрели зачатки социального примирения. Домье, Дега, Тулуз-Лотрек, Пикассо розового и голубого периодов, Руо и многие другие художники придавали представителям богемы, мужчинам и женщинам, черты Дон Кихота и Скапена, прачек и танцовщиц кордебалета, карликов-циркачей и певиц кабаре, клоунов и арлекинов, Марии Магдалины и Христа. К галерее этих портретов и добавил свою галерею Бойс, именно ее он суммировал, замкнул и – возможно, ненамеренно – вернул в первоначальные условия. Все перечисленные портреты показывают художника как представителя богемы, как воплощение страдающего человечества и вместе с тем грядущего человека. Все они – портреты художника в виде пролетария.

Читать дальше