Дмитриев Юрий Арсеньевич

РУССКИЕ ТРАГИКИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX вв.

В современном театре нет амплуа «трагик», хотя достаточно часто ставятся трагедии. Да и само исполнение трагических ролей претерпело значительную эволюцию. Теперь все чаще те, кто подобные роли исполняет, стремятся к характерности, и герой трагический раскрывается в ансамбле действующих лиц. Гамлет, Отелло, Карл Моор, Фердинанд, Уриэль Акоста, царь Эдип — при всей их исключительности представляются персонажами, принадлежащими к определенной эпохе и социальной среде, так же как и те, кто их окружает, с кем они связаны узами любви и дружбы, или вступают в конфликт, часто очень острый, кончающийся смертью одной из сторон, а то и всех, ведущих борьбу. Современные трагические персонажи — это конкретные герои со своими характерами, своим пониманием жизни. Что же касается их противников, то и они ни в коем случае не статисты, нужные лишь для того, чтобы, общаясь с ними, трагический премьер мог подчеркнуть свою исключительность.

Во времена А. Н. Островского трагики как особое амплуа существовали. Антрепренеры охотно приглашали их на гастроли. Публика устраивала им овации, а гимназисты на своих плечах их носили от театра до гостиницы. Сам великий драматург относился к некоторым актерам этого направления в достаточной степени иронически. Вспомните, как описывает игру трагика Бичевкина Аркашка Счастливцев: «Еще на репетиции он все примеривался. «Я, говорит, Аркаша, тебя вот как в окно выкину: этой рукой за ворот подниму, а этой поддержу, так и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал». Уж я его молил, молил и на коленях стоял. «Дяденька, говорю, не убейте меня!» — «Не бойся, говорит, Аркаша, не бойся!» Пришел спектакль, подходит наша сцена; публика его принимает; гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. «Постелите, говорит, этому дураку под окном что-нибудь, чтоб я в самом деле его не убил». Ну, вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену, уж не помню; подходит он ко мне, лица человеческого нет, зверь-зверем; взял меня левою рукой за ворот, поднял на воздух; а правой как размахнется, да кулаком меня по затылку как хватит… Света я не взвидел, Геннадий Демьяныч, сажени три от окна-то летел, в женскую уборную дверь прошиб. Хорошо трагикам-то! Его тридцать раз за эту сцену вызвали, публика чуть театр не разломала, а я на всю жизнь калекой мог быть, немножко бог помиловал…»

И другой трагик — Несчастливцев — готов использовать тот же эффектный прием.

И вместе с тем тот же Островский обращал внимание на возвышенное ощущение искусства и жизни, которое было присуще актерам-трагикам, в первую очередь тому же Несчастливцеву. Даже совсем спившийся трагик Эраст Громилов из «Талантов и поклонников» «учил» своего молодого друга, купца Васю, «благородству». А когда вокруг актрисы Негиной затевалась подлая интрига, он оказывался на стороне тех, кто помогал ей провести бенефис, тех, кто, по его мнению, поступал «благородно».

Что же касается Несчастливцева, то он вступал в борьбу с пошлостью, развратом, алчностью помещичьей и купеческой жизни ради утверждения высоких идеалов искусства и любви. И сам малообеспеченный человек, жертвовал, общем-то посторонним людям, деньги, которые ему самому были очень нужны. Споря с противниками, Несчастливцев говорил самым возвышенным слогом, как полагается героям Шиллера.

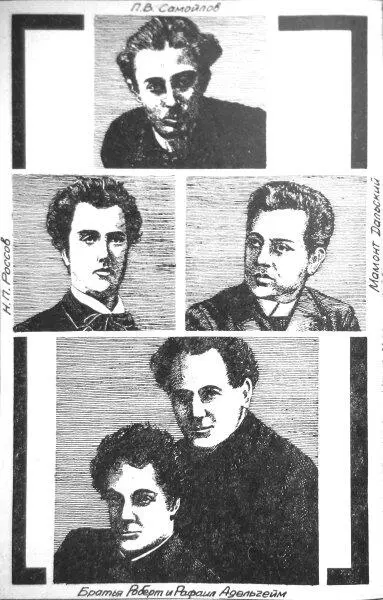

В чем же причина притягательности искусства трагических актеров? Почему это сценическое направление выдвинуло замечательных художников: Ф. Г. Волкова, И. А. Дмитриевского, А. С. Яковлева, В. А. Каратыгина, гениального П. С. Moчалова, а в конце XIX века великую М. Н. Ермолову?

Думаю, что причины были не только художественные, но и социальные, точнее — социальные обстоятельства оказывали воздействие на обстоятельства художественные.

Чтобы верно раскрыть эту проблему, коротко остановимся на творчестве некоторых артистов XIX века. Темы свободы, борьбы с рабством и его порождениями — трусостью, корыстолюбием, ложью, чванством знатных, неуважением к человеческой личности — звучали особенно остро и революционно в годы реакции, наступившей после восстания декабристов. Творчество П. С. Мочалова (1800–1848 гг.), для которого эти темы стали основными, было близко и дорого передовым людям, жившим в условиях николаевской деспотии. Отсюда и восторженный тон статей В. Г. Белинского, посвященных трагику.

Читать дальше