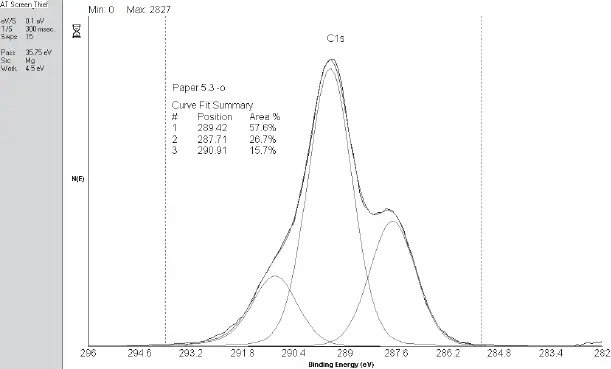

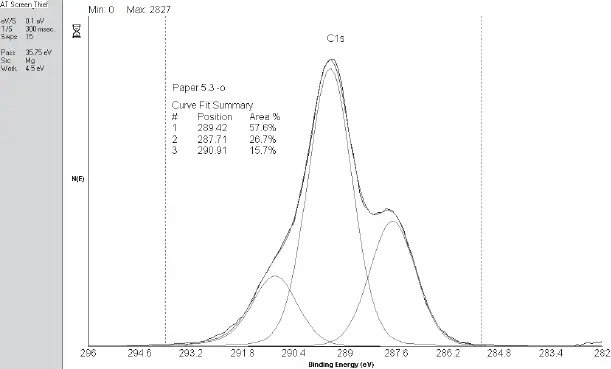

Рис. 8. Рентгено-флюоресцентная спектроскопия. Разложение спектра по энергиям связи C1S углерода. Образец, обработанный ускоренными электронами и состаренный.

В. В. Игошев

Атрибуция золотых панагий из собрания Ярославского музея-заповедника и Музеев Московского Кремля

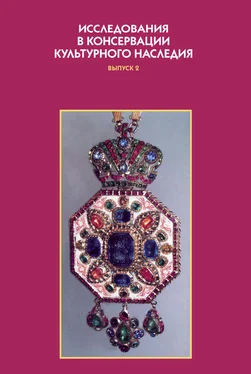

Тема статьи – атрибуция золотых панагий из собрания Ярославского музея-заповедника и Музеев Московского Кремля. Эти роскошные панагии, изобильно украшенные сапфирами, изумрудами, рубинами, гранатами, бериллами, алмазами, жемчугом и многоцветной расписной эмалью, ранее не получили полной и обоснованной атрибуции. Не было известно имя автора, изготовившего эти произведения золотого дела.

Первая золотая панагия, происходящая из ризницы ярославского Спасо-Преображенского монастыря, с резным рельефным поясным изображением Спаса с благословляющим жестом на восьмигранном крупном сапфире, хранится в Ярославском музее-заповеднике (ЯМЗ-7882) (ил. 1, 2) [1].

Краткое описание этой панагии без атрибуции было опубликовано еще в 1887 г. графиней П. В. Уваровой в Каталоге ризницы Спасо-Преображенского монастыря [2]. В последние годы панагия неоднократно экспонировалась на зарубежных выставках и воспроизводилась в красочно изданных каталогах, альбомах и буклетах, где датировалась концом XVII – началом XVIII в. Прежде не были известны ни автор, ни заказчик, ни год создания, а место ее изготовления указывалось коротко: Россия [3].

Описание этого предмета имеется в Главной церковной ризничей Описи Ярославского Архиерейского дома 1853 г. [4], а также в Инвентарной книге 1923 г. Отдела религиозного культа Ярославского губмузея [5].

А. Г.Мельником опубликованы интересные сведения, имеющие отношение к Ростовскому митрополиту Иоасафу – это материалы из расходной книги ростовского Архиерейского дома, где наряду с другими данными имеется и описание нашей панагии [6]. Благодаря этому документу установлен не только год создания данной золотой панагии – 1692, но и имя автора-иноземца, мастера золотого дела, работавшего в России – Августа Иванова, у которого она была приобретена митрополитом Ростовским и Ярославским Иоасафом (1691–1701) [7]. Кроме того, этот же мастер-иноземец Август Иванов реставрировал посох митрополита Иоасафа, а у иноземца Андрея Леонтьева, сына Келкина, владыкой куплен золотой обруч с драгоценными камнями за четыреста рублей [8].

В расходной книге ростовского Архиерейского дома 1692 г. имеется следующая запись: «Куплено в домовую казну у иноземца Августа Иванова понагея золотая, а в ней в средине камень ягонт лазоревой, на нем вырезан Спасов образ, кругом яхонта тритцать искор алмазных, четыре яхонта лазоревых, четыре яхонта червчатых, кругом по двадцати искор алмазных, четыре алмаза, восемь изумрудов, кругом понагеи пятьдесят восмь искор яхонтовых червчатые в подвесках, яхонт лазоревой, два изумруда складных, два лала в гнездах» [9].

Таким образом, можно установить не только год создания этой панагии – 1692, но и имя мастера – иноземца Августа Иванова – или Августа Ивановича Голя́, у которого она вместе с другой золотой панагией с резным изображением Спаса Нерукотворного на крупном изумруде и двумя золотыми наперсными крестами была куплена митрополитом Иоасафом за шестьсот рублей.

Восьмигранная золотая панагия имеет оглавие в виде короны и три подвески с изумрудами [10] (ил. 1, 2). С оборотной стороны она декорирована крестообразно закрепленными овальными дробницами с поясными изображениями евангелистов: Иоанна (ил. 3), Марка (ил. 4), Матфея (ил. 5), Луки (ил. 6), выполненными в технике расписной эмали. Здесь же в центре в овальном медальоне под стеклом имеется живописное изображение Богоматери [11] западноевропейской работы (ил. 7). Все пять медальонов контрастно выделяются на синем эмалевом фоне, украшенном травами и четырьмя крупными шестилепестковыми цветочными розетками.

В Музеях Московского Кремля сохранилась золотая панагия (ГММК-МР-5772/1-2) (ил. 8, 9), аналогичная панагии из Ярославского музея-заповедника – с резным изображением Спаса Нерукотворного на изумруде, выполненная в этом же 1692 г. по заказу Ионы, архиепископа Вятского и Великопермского [12], о чем свидетельствует вкладная надпись, сделанная на ее обороте: «СИЯ С[ВЯ]ТАЯ ПАНАГИЯ ПОСТРОЕНА ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ИОНОЮ АРХИЕПИСКОПОМ ВЯТСКИМ И ВЕЛИКОПЕРМЪСКИМ В ПОМЯНОВЕНИЕ Д[У]ШИ ЕВО 7200 (1692) – М ГОДЕ» [13]. Эта надпись на крупной овальной дробнице, вероятно, вырезана уверенной рукой русского мастера и затем украшена чернью.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу