Менее радикальной была политика правительства в Финляндии, где существовали свои национальные вооружённые силы и парламент, таможенная система и валюта, законодательство, отличное от российского. Н. Х. Бунге считал необходимым проводить в Финляндии такую политику, которая бы способствовала «сближению княжества с остальной Россией». В этих целях он предлагал Александру III начать распространение здесь русского языка, упразднить местную таможню и реорганизовать местное войско. Иную позицию занимал финляндский генерал-губернатор Ф. Л. Гейден, выступавший против сокращения автономии края. «Мне финляндская конституция не по душе, – признавался Александр III своим сановникам, – я не допущу её дальнейшего расширения, но то, что дано Финляндии моими предками, для меня так же обязательно, как если бы это я сам дал». В 1891 г. после введения в России нового таможенного тарифа на территории княжества установили обязательный приём российских денег.

При Александре II был издан ряд законов, расширявших гражданские права евреев, например право на образование. Те из них, кто имел высшее образование, «допускались в службу по всем ведомствам». Лицам еврейской национальности разрешили «постоянное пребывание во всех губерниях и областях империи для занятий торговлей и промышленностью». В России среди евреев появилась влиятельная прослойка: банкиры, предприниматели и пр. Однако дискриминационная черта осёдлости по-прежнему сохранялась, а Городовое положение 1870 г. ограничивало представительство евреев в городских думах.

В апреле 1881 г. на юге страны вспыхнули антиеврейские погромы. Правительство решительно подавляло такие действия. Тем не менее были приняты некоторые ограничительные меры в отношении евреев. В 1882 г. даже в пределах черты осёдлости им запрещалось «поселяться в сельской местности», позднее (1887) была введена процентная норма для представителей этого народа, поступавших в высшие и средние государственные учебные заведения (вне черты осёдлости – 5 %, в столицах – 3 %).

В XIX в. в состав Российской империи постепенно были включены княжества Западной Грузии.

Государственный кредитный билет

Национальная политика правительства в Средней Азии имела особенности. Договорами 1873 г. был установлен протекторат России над Хивинским ханством и Бухарским эмиратом. Внутри территорий верховная власть осталась у хана и эмира, но они были лишены права проводить самостоятельную внешнюю политику.

В Туркестанском генерал-губернаторстве российские подданные могли приобретать недвижимое имущество, купцы – торговать, коренные жители пользовались правами российских граждан. По свидетельству иностранцев, Россия в Средней Азии проводила такую политику, что «завоёванные расы сразу же становятся русскими гражданами и получают право селиться в любой части империи».

Первый туркестанский генерал-губернатор К. П. Кауфман поощрял всех, кто сотрудничал с российской властью, поддерживал дружественные отношения с местной администрацией, не закрыл ни одной мусульманской школы.

Присоединение Туркмении к России не везде происходило мирно. 12 января 1881 г. российские войска, сломив сопротивление защитников, заняли крепость Геок-Тепе, 18 января – аул Асхабад. В 1885 г. было закончено завоевание Средней Азии.

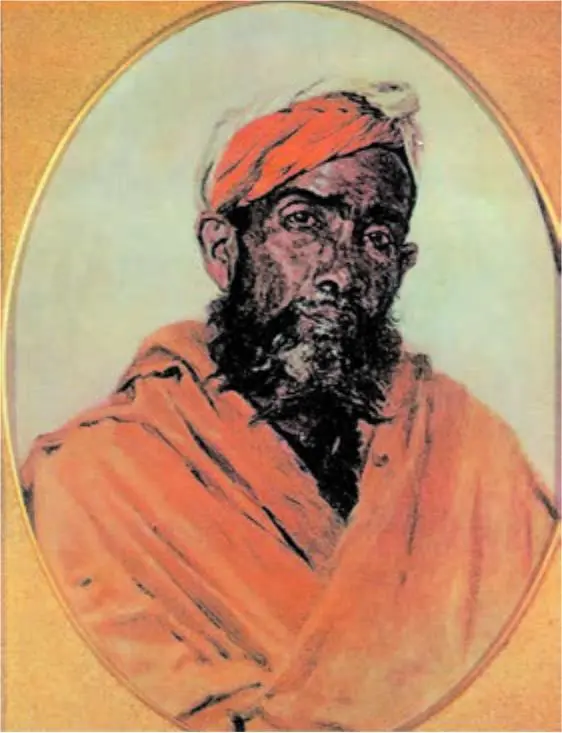

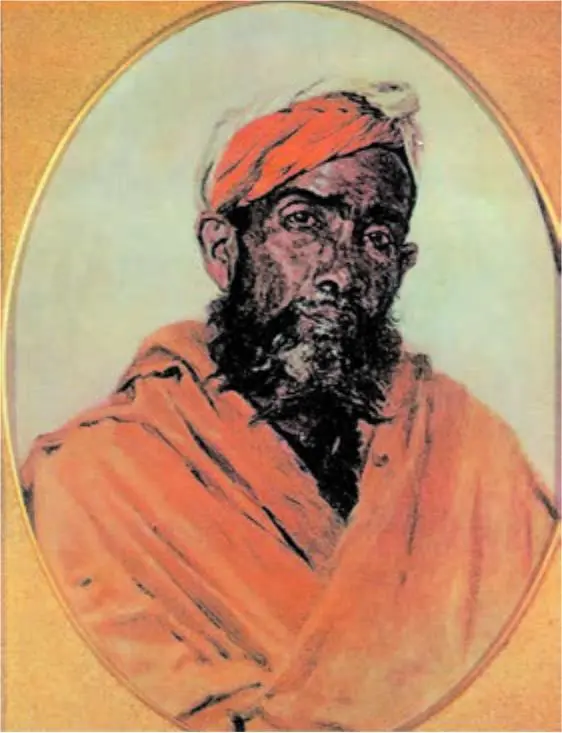

Мусульманин-слуга. Художник В. Верещагин

Национальные движения. Во второй половине XIX в. национальные движения с разной силой развернулись в Польше, Бессарабии, Белоруссии, Прибалтике, Грузии, Армении, Азербайджане, на Украине, среди отдельных народов Поволжья и Приуралья, в Средней Азии и Казахстане. Среди идеологов национальных движений были видные деятели той эпохи: украинские – историки Н. И. Костомаров и М. М. Грушевский, лидер белорусских повстанцев Кастусь Калиновский, литовский историк и фольклорист И. Басанавичюс, грузинские – писатель И. Г. Чавчавадзе, поэт А. Р. Церетели, армянский писатель и философ Микаэл Налбандян, азербайджанский просветитель Мирза Фатали Ахундов, реформатор мусульманской системы образования Исмаил-бек Гаспринский, казахский поэт Абай Кунанбаев и др. Многие из них не только проповедовали идею национальной автономии или образования самостоятельных государств, но и добивались для своих народов права изучать родной язык, историю, культуру, вели широкую просветительскую деятельность.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)