В 1809 г. М. М. Сперанский подготовил «Введение к Уложению государственных законов». Главная идея документа заключалась в том, чтобы «самодержавное управление учредить на непременном законе». М. М. Сперанский предлагал разделить власть на законодательную, исполнительную и судебную под верховенством императора. Законодательная власть должна была принадлежать Государственной думе, состоявшей из выборных депутатов от всех сословий, исполнительная – министерствам, судебная – Сенату. Все законопроекты предполагалось рассматривать в Государственном совете. Право утверждения или отклонения проектов законов принадлежало императору.

Население империи, по проекту М. М. Сперанского, делилось на три сословия: дворянство, «среднее состояние» (купцы, мещане, государственные крестьяне) и «народ рабочий» (помещичьи крестьяне, ремесленники и рабочие, домашние слуги). Представители сословия «народ рабочий» могли перейти в «среднее состояние» только после приобретения собственности (земельного участка, дома, фабрики и т. п.). Гражданские права, по мысли М. М. Сперанского, должны были иметь все подданные Российской империи: «1. Никто без суда наказан быть не может. 2. Никто не обязан отправлять личную службу по произволу другого, но по закону. 3. Всякий может приобретать собственность движимую и недвижимую и располагать ею по закону».

М. М. Сперанский, обосновывая необходимость проведения реформ «сверху», предупреждал, что власть должна опережать события, а не ждать новой пугачёвщины.

Практически М. М. Сперанскому удалось осуществить лишь некоторые реформы. 1 января 1810 г. был создан Государственный совет для обсуждения законопроектов. В его состав вошли назначенные императором сановники. Проекты законов после рассмотрения Государственным советом направлялись на утверждение императору. В 1811 г. была утверждена единая структура министерств и разграничены их функции.

Окружение царя идеи реформатора восприняло враждебно, особенно введённый новый порядок производства в гражданские чины. Чиновники, претендующие на высокие чины, должны были иметь университетское образование или сдать весьма сложный экзамен. Недовольная нововведениями придворная знать добилась отставки М. М. Сперанского. В 1812 г. реформатора отправили в ссылку.

Податное сословие – группы населения, платившие подушную подать (налог, которым облагались все мужчины независимо от возраста), подвергавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую (выставляли от своих общин определённое число рекрутов) и другие повинности.

Мещане – ремесленники, мелкие торговцы, домовладельцы.

Государственные крестьяне – принадлежавшие государству (казне), то же, что казённые крестьяне.

1801 – 1825 гг. – царствование императора Александра I.

1802 г. – создание министерств в России.

1803 г. – указ «о вольных хлебопашцах».

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте деятельность Александра I. Сдержал ли он обещание, что будет править по заветам Екатерины II?

2. Что нового было сделано при Александре I для облегчения положения крестьян?

3. В чём заключалась новизна реформаторских проектов М. М. Сперанского? Каковы главные причины неудач реформатора?

Первые шаги Александра I на международной арене. В начале XIX в. международная обстановка в Европе была напряжённой, что было вызвано противоборством Англии и Франции.

Александр I в первые годы правления придерживался политики невмешательства России в англо-французское соперничество. Государственный канцлер и министр иностранных дел А. Р. Воронцов заявлял, что главной задачей правительства является забота «о лучшем внутреннем устройстве и хозяйстве». Россия стремилась к миру. В июне 1801 г. была подписана англо-русская конвенция , установившая мирные отношения между двумя державами, в октябре – договор о мире с Францией. На востоке Россия сохраняла союз с Османской империей .

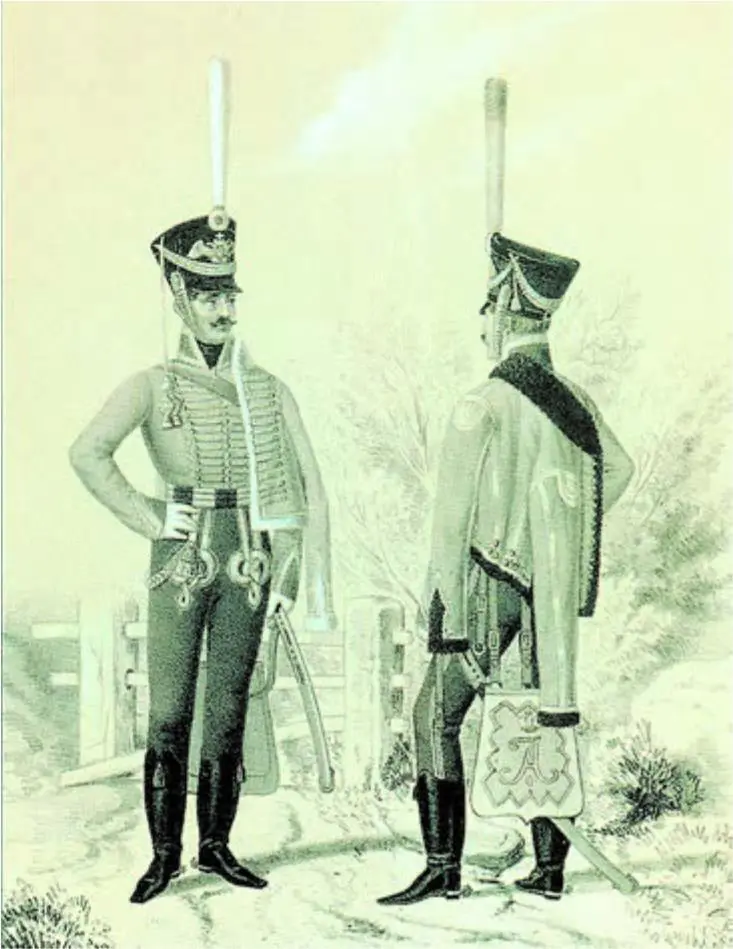

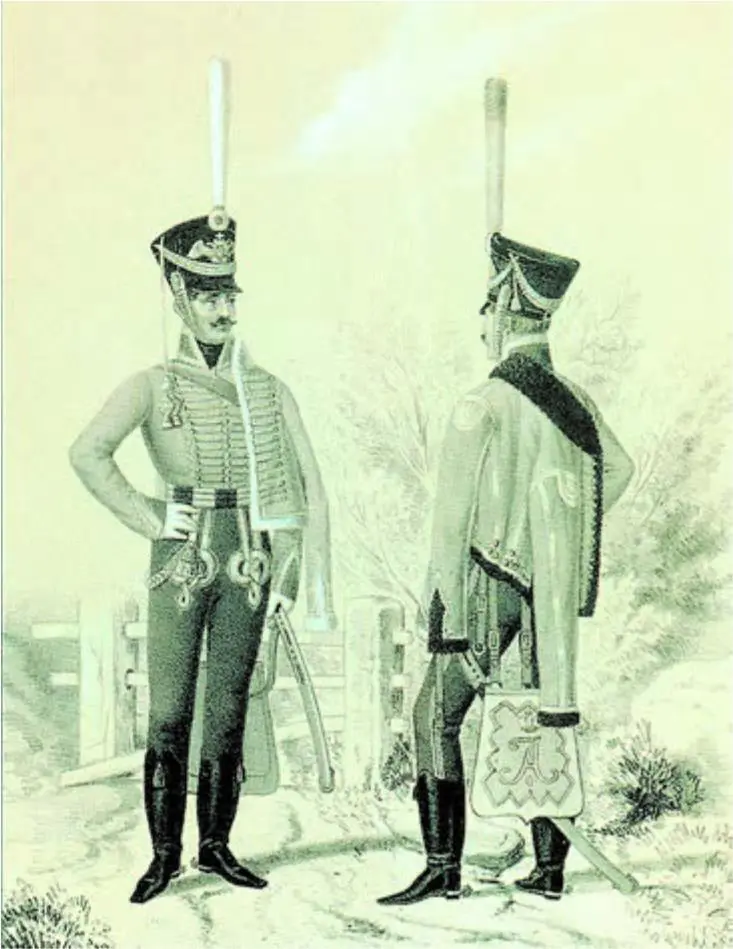

Рядовой и штаб-трубач лейб-гвардии Гусарского полка. 1810 – 1811 гг .

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)