В манифесте от 12 марта 1801 г. Александр I обещал управлять страной «по законам и по сердцу августейшей бабки нашей императрицы Екатерины Великой». И действительно, император восстановил на службе около 12 тыс. офицеров и чиновников, опальных при Павле I, упразднил Тайную экспедицию, ведавшую политическим надзором и сыском, запретил «под страхом неминуемого и строгого наказания» применение пыток. Были восстановлены все положения екатерининских Жалованных грамот дворянству и городам. Российским подданным предоставили право свободного выезда за границу. В страну разрешили ввозить иностранные книги, а также открывать частные типографии.

Деятельность Негласного комитета. Александр I мечтал о том, чтобы законы стали прочным фундаментом империи. Ему были нужны единомышленники. Не доверяя ни павловским выдвиженцам, ни старым екатерининским вельможам, император собрал вокруг себя друзей юности: князя В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцева, П. А. Строганова, польского князя Адама Чарторыйского. Они составили так называемый Негласный комитет. Название говорило о том, что новый орган не имел официального статуса. Члены комитета несколько раз в неделю собирались в кабинете Александра I, где обсуждали вопросы государственных преобразований. Чаще всего ограничивались рассуждениями на общие темы, так как никто из них не имел должного государственного опыта и знаний. Реформаторские идеи императора, по оценке современников, были весьма «расплывчатыми».

Мода в стиле ампир. 1810-е гг .

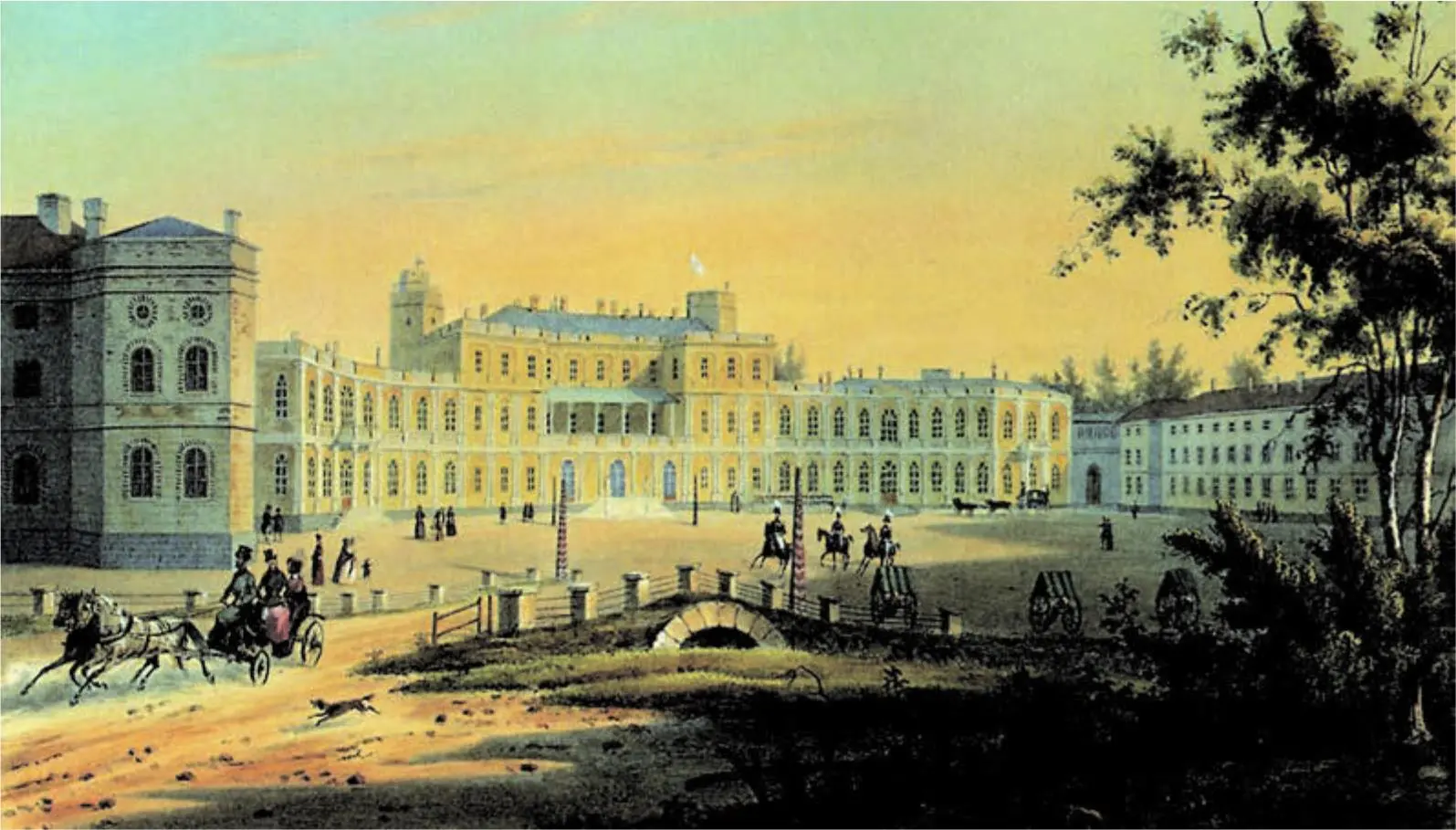

Дворец в Гатчине. Художник И. Шульц

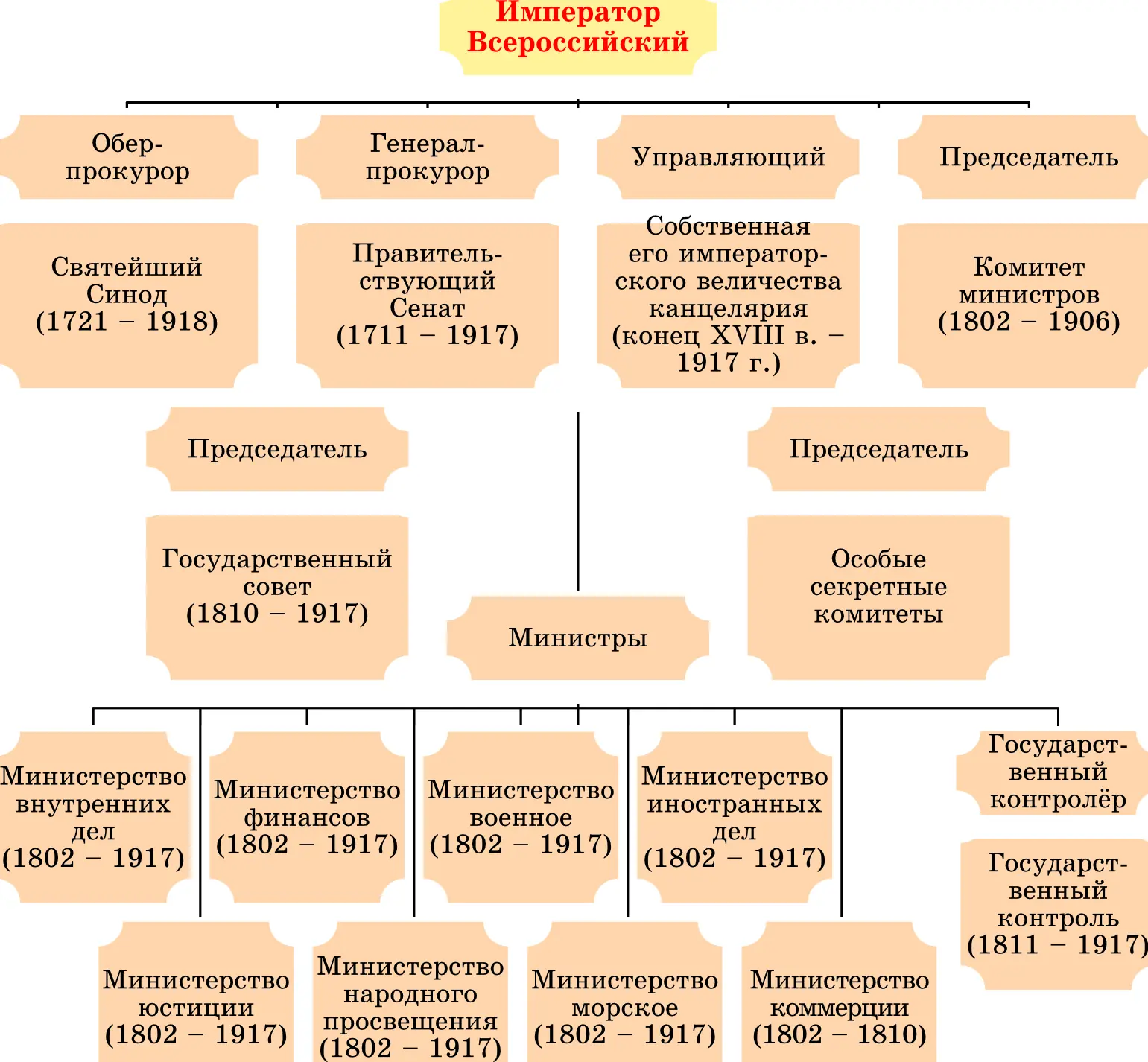

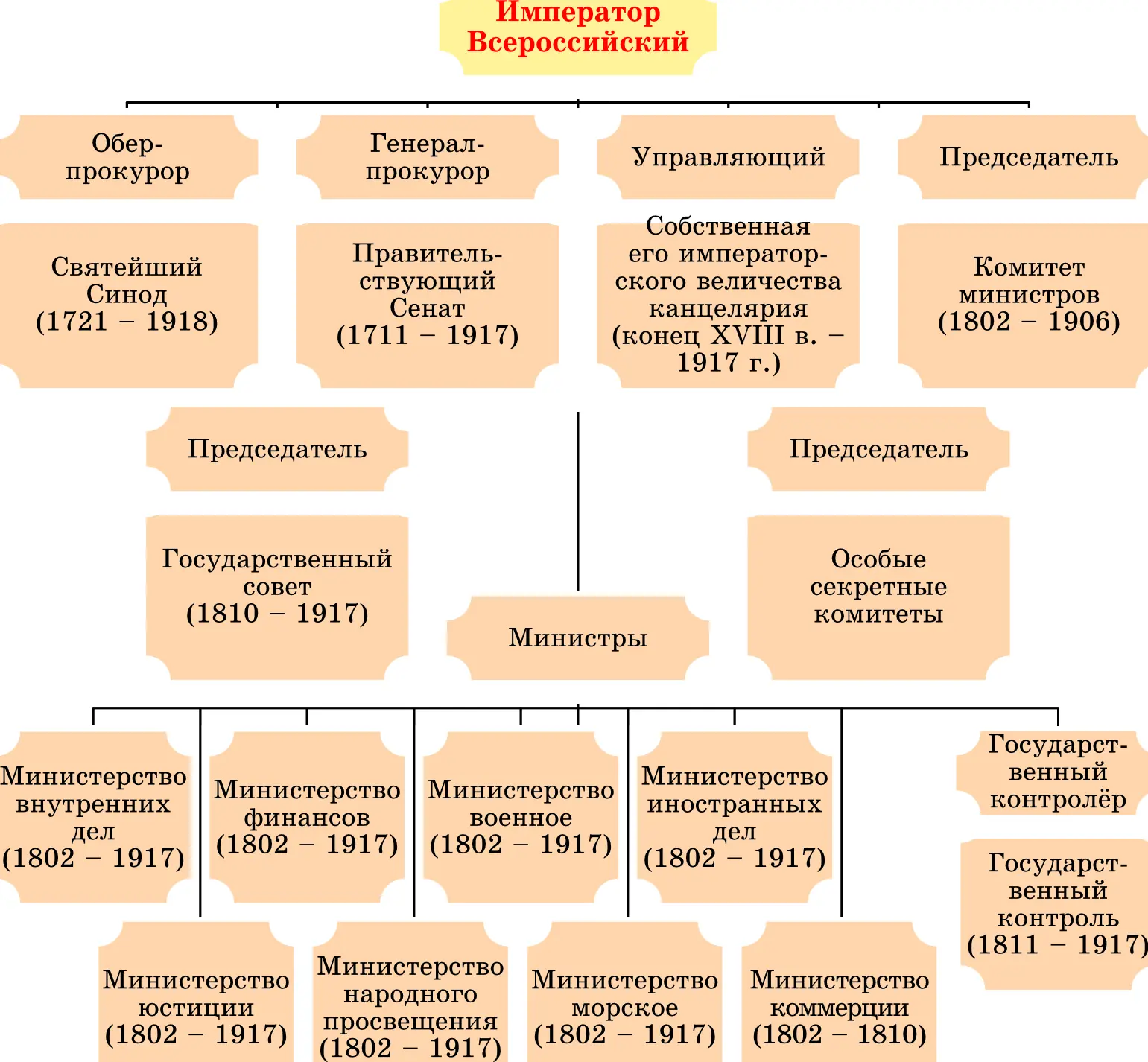

Тем не менее Александр I провёл ряд преобразований. 8 сентября 1802 г. императорским манифестом вместо старых петровских коллегий учреждались восемь министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, внутренних дел, иностранных дел, коммерции, финансов, народного просвещения, юстиции. Министерства работали на принципах единоначалия. Министры имели право личного доклада императору, который утверждал их предложения. Для координации деятельности министерств учреждался Комитет министров.

Император определил права и обязанности Сената как «верховного места империи» и «хранителя законов», ответственного за «соблюдение правосудия». Сенат имел право обсуждать законопроекты, которые приобретали силу, после утверждения императором.

Крестьянский вопрос. Члены Негласного комитета стремились облегчить положение крепостных крестьян, однако дело ограничилось дискуссиями. Не случайно В. П. Кочубей заявлял, что опасно трогать крепостное право, на котором «держится весь порядок вещей».

Вместе с тем Александр I запретил раздавать казённые земли с крестьянами в частную собственность, публиковать объявления о продаже и покупке крепостных. Купцам, а также податным сословиям – мещанам и государственным крестьянам – разрешили покупать землю в собственность, что ранее было исключительной привилегией дворянства.

В феврале 1803 г. был издан указ «о вольных хлебопашцах». Теперь помещики могли отпускать своих крестьян на волю с земельными наделами за выкуп при обоюдной договорённости. Однако для выкупа надела абсолютное большинство крестьян не имело денег. За годы царствования Александра I по этому указу «вольную» получили менее 1 % крепостного населения страны (47 тыс. душ мужского пола).

М. М. Сперанский и реформа государственного управления. Выдающийся государственный деятель М. М. Сперанский родился в 1772 г. в семье сельского священника. Он с отличием закончил духовную семинарию и продолжил обучение в столице. Способности юноши были замечены – он стал личным секретарём князя А. Б. Куракина. М. М. Сперанский, отличавшийся умением «прекрасно сочинять бумаги», обратил на себя внимание императора Павла I, что обеспечило ему быстрое продвижение по служебной лестнице. При Александре I в полной мере раскрылись дарования М. М. Сперанского.

Историки отмечали, что большинство законодательных актов, составленных до 1812 г., «были произведениями его искусного пера».

М. М. Сперанский. Художник А. Варнек

Высшие и центральные государственные учреждения Российской империи в XIX г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)