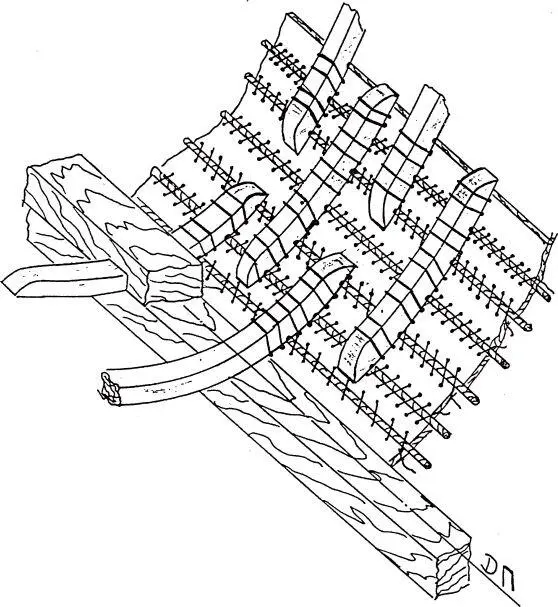

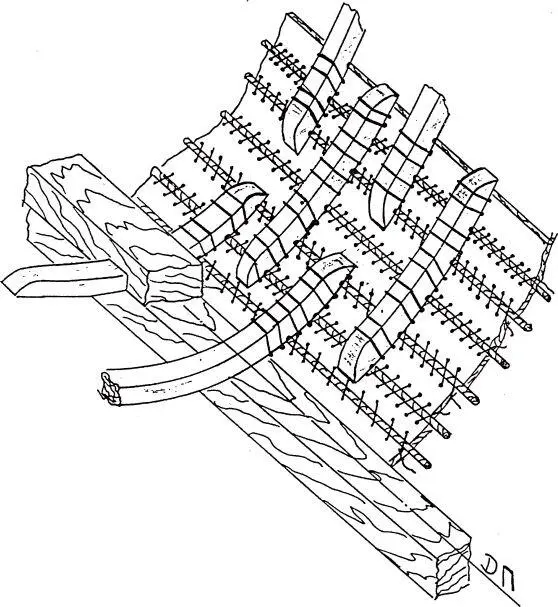

„Шитье“ арабского судна „Сохар“, изготовленного по старинной технологии

Сравнительный анализ обеих технологий — поморской и арабской показывает их поразительное сходство даже в деталях. Так, например, поморы, как и арабы, при просмолке швов применяли известь: „Лайно — спай или стык досок в обшивке с наружной стороны борта промыслового судна, залитый из смеси смолы и песка при помощи раскаленного железного болта.

Предварительно спай борта посыпают тонким слоем извести или мела“ [5].

Промазывание днища противогнилостным составом — растительным маслом. Хорошо видна необычная конструкция судна

Конечно, существуют и различия, которые легко можно объяснить конкретными местными условиями. Например, отсутствием собственного леса для изготовления цельного шпангоута или кокосового троса для стягивающего каната. Кроме того, различие в типах парусного вооружения, которое мы наблюдаем у поморских и арабских судов (прямое у поморов и косое у арабов), появилось сравнительно поздно, после XI в. До этого времени подавляющее большинство арабских судов несло прямое парусное вооружение.

Возникает предположение (по крайней мере у автора) о том, что они каким-то странным образом связаны между собой, и создается впечатление о их родственности, то есть технологии эти, зародившись в одном месте, были разнесены в разные концы света. И если бы сравнивались технологии двух родственных народов, например поляков и болгар, то ни у кого не было бы никакого сомнения, что это именно так. Однако в данном случае, имея дело с культурами „чуждых“ народов, нам кажется, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. При этом упускается из виду, что название „арабский тип судна“ чисто условное, поскольку аналогичные суда изготавливались и на Лаккадивских островах, где они строятся и поныне, и в Индии, а также на иранском берегу Персидского залива. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что на одном из таких судов в 1460 г. „…пошел оттуда (из иранского города Ормуза) за Индийское море в таве с конями Афанасий Никитин“. С большой долей вероятности можно утверждать, что тава (дава) — это и есть так называемая арабская дау. А это уже в корне меняет дело, поскольку санскрит (язык индоиранцев) и славянские языки являются родственными.

При этом, конечно же, необходимо учитывать и прибалтийско-финскую составляющую русской культуры, носителями которой были предки карел, жившие в Новгороде Великом. Карелы (меря) тоже могли быть родоначальниками „поморской технологии“ постройки судов, шитых вицей, так как есть данные о том, что в древности на Балтийском побережье похожая технология существовала, например в Скандинавии.

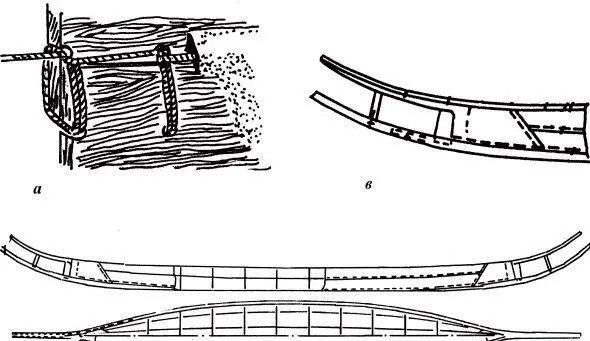

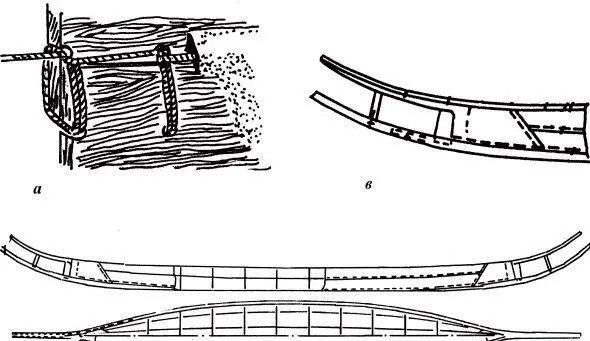

Ладья из Хьертшпринга а — шов, связывающий доски ладьи (вид изнутри) и покрытый внутри и снаружи варом; б — чертеж ладьи; в — конструкция штевня: удлиненный планширь; 2 — штевневая доска; 3 — штевневый брус; 4 — планширь; 5 — верхняя доска обшивки; 6 — шов; 7 — нижняя доска обшивки; 8 — днищевая доска; 9 — накладка; 10 — внешняя штевневая доска; 11 — защитный штевень

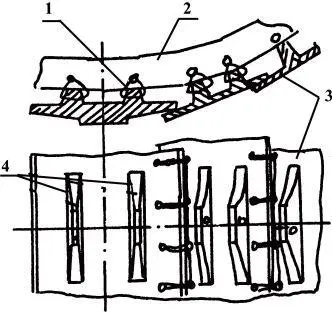

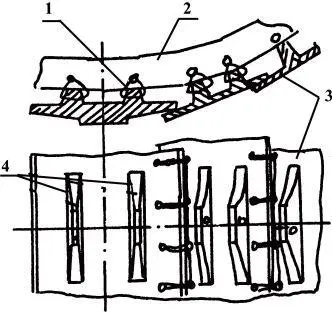

Ладья из Хьертшпринга. Крепление досок обшивки к шпангоутам при помощи клампов (специальных выступов на доске): 1 — связка шпангоута с клампом; 2 — шпангоут; 3 — доски обшивки; 4 — клампы

Например, фон Фиркс описал судно из Хьертшпринга, время постройки которого относят к IV–III вв. до н. э. Из приведенных рисунков видно, что к днищевой доске, практически представляющей собой лодку-долбенку, через специальные выступы (клампы) привязаны шпангоуты и бортовые доски.

Из всех типов поморских судов ближе всего к данному виду относятся набойные лодки (осинка, осиновка, набоина) и другие, у которых к долбленому из бревна днищу (трубе) нашивалось от двух до трех рядов досок, образовывавших борта судна. Таким об» разом, русское поморское судостроение своими корнями может уходить как в славянскую технологию, так и в балтийско-карельскую. Возможно, имел место и симбиоз технологических приемов, например, набойные лодки делались по балтийско-карельской технологии, а килевые лодьи барочного типа — по славянской.

Читать дальше