Таким образом, мы имеем ряд совпадений как в технологических приемах, так и в конструктивных особенностях между поморскими судами и судами Востока. Естественно, возникает вопрос — чем это вызвано?

По этому поводу можно выдвинуть несколько версий. Одна из них заключается в том, что эти сходства появились в результате заимствования. Например, у иранских купцов во время торговых операций или у соседних народов. Так, указанные особенности русских судов могли появиться в результате контактов с казанскими купцами — основными торговыми посредниками между Северной Русью и Востоком.

В пользу этого предположения говорит тот факт, что в русских летописях суда татарских купцов называются так же, как и русские — кербати, лодьи, учаны, пабусы и т.д.

Однако и некоторые русские суда имеют явно тюркские названия (например, каюк).

Но может быть выдвинута другая версия, которая расходится с существующими представлениями исторической науки. Она основывается на том, что племена, являвшиеся предками славян, проживая первоначально где-то на Востоке и имея развитое судостроение и мореходство, в силу обстоятельств переселились по Днепру и Волге в Восточную Европу, принеся с собой «восточные» навыки постройки судов. Эта версия, несмотря на свою «антинаучность», может быть подкреплена некоторыми особенностями славян: «Ряд определенных соображений говорит об особой привязанности славян к воде и чрезвычайном умении пользоваться ею в своих интересах. Сюда относятся: а) первоначальное расселение славян исключительно по рекам и вообще водным путям сообщения; б) постройка славянами древних городов у воды, с открытыми подходами со стороны рек, озер и морей, — очевидно, для постоянного пользования водными путями и в особенности на случай отступления по ним от врагов, о чем свидетельствуют многочисленные „городища“ на всей огромной территории расселения славянских племен и, в частности, в Волжском бассейне, особенно на крайнем востоке — по Каме и Вятке, в центре инородческого окружения славян; в) производство славянами обширной торговли, нередко с очень отдаленными странами, связанными с территорией славянской оседлости исключительно теми же водными сообщениями; г) славяно-русские названия некоторых, отдаленных от первоначальных пунктов поселения славян, восточных и тем более северных рек, как, например, Двины, Печоры, Оби и др., что возможно только при широком развитии славяно-русского судоходства.

Наконец, об этом развитии судоходного дела у славян имеются и прямые свидетельства, начиная с писателей греко-римского мира и кончая арабами и персами» [75].

Для того чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо провести сравнительный анализ русско-волжских и поморских названий, относящихся к судостроению и деталям судов с аналогичными словами карельского языка, языков народов Волги (в том числе и с тюрскими) и, наконец, со словами, употребляющимися у народов, которые населяют берега Каспия, — туркмен, азербайджанцев и иранцев. В рассмотрении этого вопроса могли бы объединиться специалисты по языкознанию и судостроению. И здесь, как нам думается, могут появиться интересные неожиданности. Например, странным, на наш взгляд, может показаться такое совпадение: как известно, из Персии, из Ормуза, Афанасий Никитин шел на таве, а у русских поморов существовала команда «тавань» («табань»). Не правда ли, одно перекликается с другим?

Так, может быть, действительно русское судостроение гораздо древнее, чем предполагалось до сих пор?

«Письменные источники именуют древние русские суда кораблями, лодьями, причем эти названия употреблялись летописцами как нарицательные и для обозначения всякого судна вообще. Слово „корабль“ имеет чисто славянское происхождение. Во всех славянских языках (русском, болгарском, чешском, польском, сербском) можно встретить слово „корабль“, „кораб“ в значении судна.

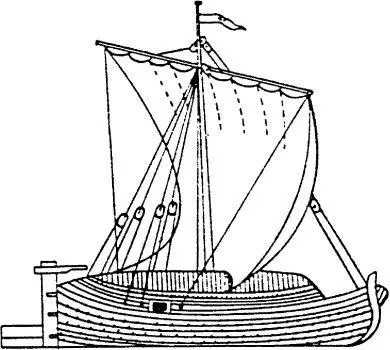

Постройка судна (крепление бортов)

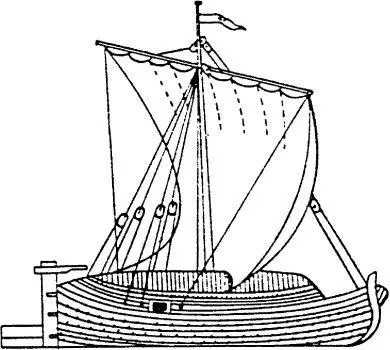

Парусное судно типа шитик

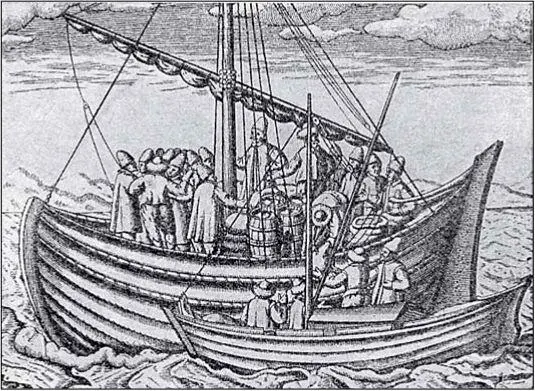

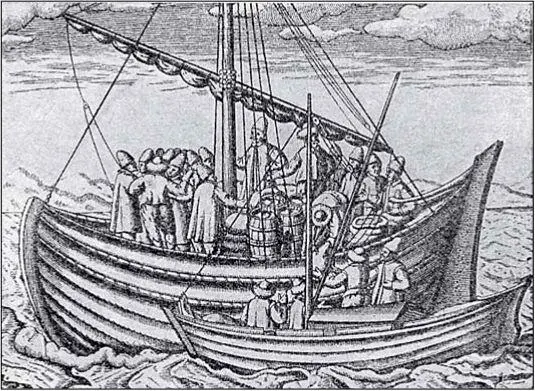

Русское шитое судно (XV в.)

Читать дальше