(

Майков. № 197)

Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь, из избы в двери, из дверей в ворота, в чистое поле, в восточну сторону, к Окиян-морю; и в том Окиян-море стоит столб-пристол; на том святом пристоле стоит золотое блюдечко; и на том золотом блюдечке стоит Сам Сус Христос, Сам Матер человек, тугим луком подперся, калеными стрелами подтыкался; и яко же Тебе, Батюшко Сам Сус Христос, покорюся и помолюся об своей любимой скотине ( о кобыле или мерине по шерсти ): «И стрели, батюшко истинный Христос, в мою любимую скотинку своим тугим луком и калеными стрелами в ясные очи, в сырую кость, и угони, выганивай двенадцать ногтей, двенадцать недугов.» <���…>. Возьму я ключи и замки, пойду со своими ключами и со своими замками из дверей в двери, из ворот в ворота, к Окиян-морю; и брошу я ключи и замки в Окиян святое море; поймал те ключи и замки кит-рыба. Кто сможет Окияна воду выпити, и кто сможет кит-рыбу заловити, и тот может надо мной, рабом Божием, помудрить и похимостить.

(

Майков. № 198)

Стану я, раб Божий (имя рек), благословясь, пойду перекрестясь, из избы во двери, из двора в ворота, в чистое поле, в восточную сторону, под красное солнце, под млад месяц, под частые звезды, под утреннюю зарю; взойду я на святую Сионскую гору, на святой Сионской горе Латырь-камень; на Латыре-камне стоит соборная апостольская церковь, в церкви соборной злат престол, на золоте престоле Михаил-архангел туги луки натягает, живущие стрелы направляет, вышибает, выбивает из раба Божия (имя рек) все притчища и урочища [47] Притчи, уроки — порча, сглаз.

<���…>.

(

Майков. № 211)

Есть святое море Акиан; на том святом море Акиане есть бел камень Латарь; на том белом камени Латаре сидит стар матер человек, волосом сед, бородою бел; стоит от того матера человека Гесимянная гора от востока и до заката, от лета и до севера. И ездит по той по Гесимянной горе святой Егорей на своем на сивом коне, со своим златым копием и встает на страже около князя молодого первобранного <���…> и ставит святой Егорей железный тын от востока до заката и от лета и до севера; от каменной горы до небесной высоты, до Господня престола; от престола до каменной горы; от каменной горы до небесной подошвы, до трех китов; а толщина по три сажени печатных <���…>.

(

Виноградов. Живая старина. 1907. № 29)

Столь крепка огорода моя <���…>, аки синий камень в Синем море, аки черный камень в Черном море, аки арап камень в Арап море, аки акиян камень в Акиян море.

(

Виноградов. № 70)

Доселева было при Агаряне царе небо медно, земля железна и не давала плоду от себя.

(

Добровольский. С. 201)

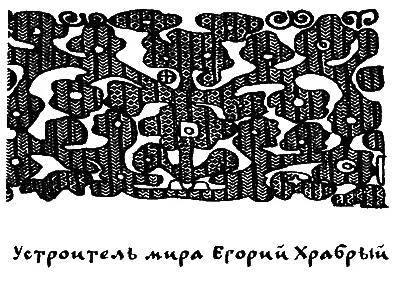

Устроитель мира Егорий Храбрый

Нелегкой была жизнь святого мученика Георгия Каппадокийского и удивительной — его посмертная судьба. Выходец из знатной семьи, он дослужился до военного трибуна, но еще в молодости оставил службу. Во время Диоклетианова гонения в 303 г. объявил себя христианином и за это был после долгих истязаний обезглавлен. Надо полагать, меньше всего ему хотелось бы уподобиться отвергнутым им языческим богам. Но победившему христианству для успешной конкуренции с язычеством нужен был свой пантеон божеств, к которым верующие могли бы обращаться в житейских делах. В частности, мученики-воины (Феодор Стратилат, Дмитрий Солунский, Георгий) становились покровителями воинского сословия. (Хотя еще недавно христианство вообще отвергало насилие.)

Уже при Константине возник культ святого Георгия. Житие каппадокийского мученика быстро обрастало фантастическими подробностями. Он уже не только переносил мучения, но трижды умирал и воскресал. Победил в состязании придворного мага, оживив сухое дерево, убитого быка и умершего человека. Обратил в христианство мага и императрицу. Святой приобрел черты умирающего и воскресающего божества плодородия и стал покровителем не только воинов, но и земледельцев и скотоводов, чей праздник отмечался весной, когда всходили хлеба, а скот впервые выгоняли на пастбище.

Уже в средние века где-то на византийско-сирийском пограничье сложилась легенда, где Георгий оказался в роли Персея, спасающего Андромеду. В некоем языческом городе людей приносили в жертву дракону. Пришла очередь царевны. Но святой усмирил чудовище молитвой, и царевна привела змея в город на поводке. Потрясенные горожане крестились, а дракона Георгий убил. Сюжет Персея, как и вся змееборческая мифология индоевропейцев, сложился в энеолите, когда усилившееся воинское сословие бросило вызов жрецам и их божеству — дракону, повелителю воды и дождя. Воин-варвар врывался в святилище древнего зверобога, разбивал его статую либо убивал священное пресмыкающееся и освобождал очередную жертву. На иконах Георгий — всегда воин-всадник, поражающий дракона не смиренной молитвой, а копьем.

Читать дальше