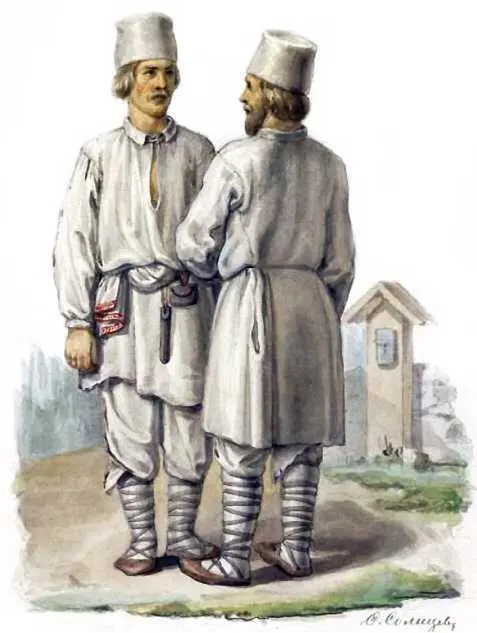

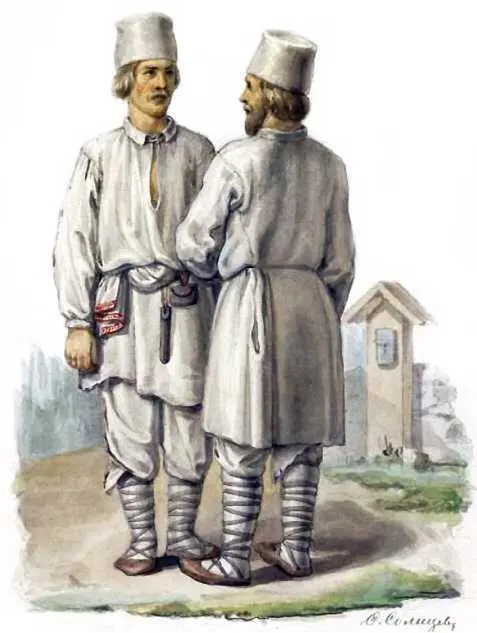

Одежда белорусов. XIX в. Акварель Ф. Г. Солнцева. Костюм славянских народов менялся со временем, но при этом общий его контур и основные детали оставались в неприкосновенности. Белорусские крестьяне на рисунке Ф. Г. Солнцева одеты в льняные рубахи и штаны, на головах крестьян — войлочные шляпы, на ногах — поршни, характерная низкая обувь, кроившаяся из одного куска кожи. Как и у древних славян, одежда не имеет карманов — все необходимое носится на поясе.

Северорусский ополченец. X в. Автор реконструкции Р. Потапов (клуб «Ладога», Санкт-Петербург). Так мог выглядеть сын общинника, принятый в младшую дружину во время осеннего полюдья. Основу вооружения ополченцев из славянских и финских племен составляли копья и топоры, защитное вооружение чаще всего сводилось к дощатому щиту.

Славянский воин. X в. Автор реконструкции О. Рублев (клуб «Ладога», Санкт-Петербург). В руке воина — типичный для Руси X в. легкий боевой топор. Крашенная мареной рубаха — показатель достатка. Скорее всего, наш герой уже имеет опыт дальних походов, например, в войске князя Игоря. На шее воина — амулет из просверленного медвежьего клыка, такие амулеты археологи нередко находят при раскопках славянских поселений.

Первая ассоциация при слове «вече» — Новгород. Там оно сохраняло силу на протяжении долгого времени, поэтому именно новгородское вече наиболее знаменито и, добавим, лучше всего изучено. Но и во всех других городах Руси вече существовало, просто о нем меньше известно. Когда наша летопись говорит о том, как киевляне или какие-то другие горожане «думали», «совещались» и т. п., — она имеет в виду именно вече.

Далеко не всякий житель древнерусского города или села мог присутствовать или выступать на вече. Вече, как, например, и скандинавский тинг, это в первую очередь собрание глав семей, а в масштабах племени — глав родов.

Военная сила — тоже в руках самой общины. Оружие в славянском (как, впрочем, и в кельтском, балтском и в скандинавском обществе) не было привилегией избранных. Весь народ был вооружен, в каждой семье был воин (а то и не один), который мог в случае необходимости поучаствовать в отражении врага или в нападении на соседа.

Кованая железная фибула. Автор реконструкции А. Будилов. Такими фибулами могли застегиваться плащи славянских ополченцев. Обломки кованых фибул нередко обнаруживаются при раскопках древнерусских городов и сельских поселений.

Именно племенные ополчения описывает «Повесть временных лет», рассказывая о больших походах первых русских князей.

Дружина в этом случае образовывала нечто вроде офицерского корпуса. Вот, например, состав похода Олега в 907 г.:

«Иде Олег на Грекы, Игоря остави в Киеве, поя же множество Варяг, и Словен, и Чудь… и Кривичи, и Мерю, и Деревляны, и Радимичи, и Поляны, и Северо, и Вятичи, и Хорваты, и Дулебы, и Тиверци… и с сими со всеми поиде Олег на конех и на кораблех…».

В огромное войско входили племенные ополчения как северных, так и южных восточнославянских племен, поучаствовали в походе к богатым берегам и финские ополченцы. Это как раз тот редкий случай, когда все пространство Руси от Новгорода до Киева выступило как нечто единое.

Итак, мы познакомились с организацией русского войска, того самого войска, которое со второй половины IX столетия начало совершать большие военные походы на южные моря — Черное и Каспийское. Как проходили эти походы — узнаем в следующей главе.

Когда славяне в глубине лесов защищались от врагов, или вели межплеменные войны друг с другом, их воинам не требовались какие-то специальные средства перемещения. Для решения небольших задач хватало и собственных ног.

К IX–X вв. положение изменилось. Жители Русской равнины — не только славяне, но и финны, и скандинавы, в большом числе осевшие здесь и ставшие своеобразными катализаторами перемен, — все эти народы оказались вовлечены в огромные по своему размаху военные эпопеи, стиравшие с лица земли целые страны.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу