В кургане был похоронен человек выдающийся во всех отношениях. Это был знатный дружинник, современник князя Святослава и, может быть, участник его походов. Судя по размеру шлема и стремян, найденных в этом кургане, воин был почти двухметрового роста. Как мы уже рассказывали в главе, посвященной оружию русских воинов, именно в кургане Гульбище найден самый большой в Европе каролингский меч длиной более метра. Но сейчас нам интересен кафтан из этого кургана.

Кафтан из Гульбища повторяет венгерские образцы. У него нет ни галунов, ни пуговиц. Он застегивался с помощью нескольких пар литых ромбовидных накладок, украшенных кринами — стилизованными изображениями лилий. В каждой паре одна накладка имеет небольшой крючок, а другая — кольцо, в которое крючок вставлялся. Накладки были отлиты из латуни и позолочены. Кафтаны с подобными застежками хорошо известны на материале Венгрии.

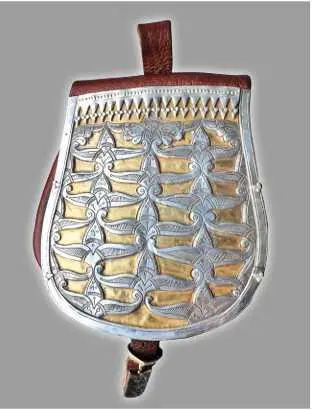

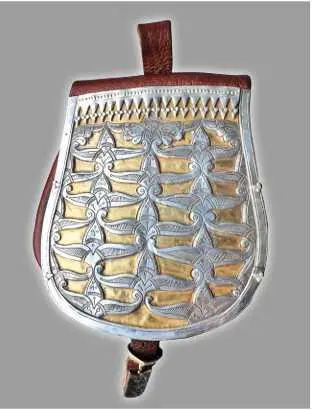

Сумка-ташка. Венгрия, Х в. У сумок этого типа вся лицевая поверхность закрывалась чеканной серебряной пластиной.

Едва ли не самой яркой, самой характерной деталью костюма русского дружинника был пояс.

Пояса, украшенные бляшками, археологи называют наборными. Наборный пояс с древних времен был характерной деталью костюма степняков, а к X веку получил распространение и среди русских дружинников — вместе с кафтанами, степными шлемами, топориками-чеканами, саблями.

Древнерусские наборные пояса пережили свой расцвет в X веке. Но и позже они не вышли из употребления. Так, пояса с драгоценными металлами упоминаются в великокняжеских духовных грамотах (завещаниях) XIV–XV столетий.

Пояс воина был символом его положения в обществе Древней Руси. В погребениях русских дружинников пояса находят вместе с дорогим оружием, кафтанами, фрагментами дорогой отделки одежды. Обычно поясной набор состоял из пряжки, нескольких бляшек-накладок и наконечника. Встречаются и сложные пояса, с несколькими видами бляшек, общее число которых может доходить до нескольких десятков. Такие пояса (их конструкция была позаимствована у венгров) застегивались на небольшой вставной ремешок, а основной конец пояса, украшенный бляшками, свободно свешивался, или, может быть, закладывался определенным образом сам за себя.

Бляшки поясов имеют самую разную форму и самый разный орнамент: крины-лилии, трилистники, растительные завитушки, геометрические фигуры… Большинство бляшек латунные, нередко встречаются покрытые оловом (луженые) поясные наборы. А вот серебряные пояса были большой редкостью.

По своим орнаментам и форме бляшки и наконечники поясов X века копируют степные образцы. Значительная часть древнерусских поясных украшений происходит из Волжской Булгарии, но встречаются (правда, очень редко) и пояса с хазарским орнаментом. Во второй половине X в. в Черниговской земле сложилась и собственная традиция изготовления поясных накладок — с инкрустацией серебром. В отлитых из латуни бляшках прорезались канавки, в которые потом аккуратно вколачивали серебряную проволоку.

К поясу подвешивались ножи, кресала, оселки, а также небольшие сумочки, украшенные металлическими бляшками или чеканными пластинами. Происхождение сумочек — венгерское, и в среде русских дружинников они получили столь же широкое распространение, как и наборные пояса. Вместе с наборными поясами и степными топориками-чеканами эти сумочки встречаются и в шведской Бирке, подтверждая прочную связь Руси и Скандинавии.

Большинство воинских сумок имеют на крышке большую ромбическую накладку с прорезью в центре. В прорезь входила латунная скоба, в которую пропускался узкий ремешок, сплошь украшенный маленькими бляшками. Вокруг центральной бляхи укреплялись четыре ромбические бляшки-розетки, небольшие треугольные накладки могли крепиться по всему краю сумки. Общий размер сумочки был весьма невелик — не больше 12–14 см в длину и ширину.

Встречаются на Руси и совсем миниатюрные сумочки для монет, имеющие лировидную форму — с расширением кверху. Края таких сумок оковывались латунными полосками, а на пояс сумочки подвешивались с помощью двух колец. Застегивались эти мини-кошельки на маленькие пуговицы.

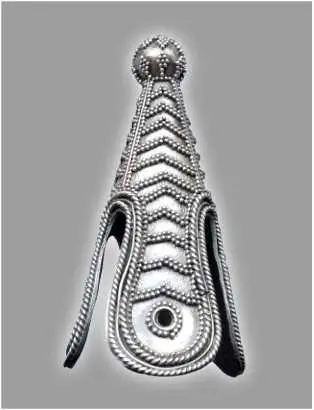

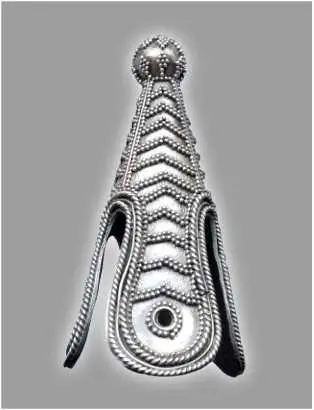

Зерненое серебряное навершие, украшавшее шапку русского дружинника. Такие навершия венгерского происхождения не только распространились по Руси, но и достигли шведской Бирки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу