В Скандинавии среди дружинников был распространен обычай ношения массивных браслетов из серебра и золота. Такие браслеты были не только украшением, но и вместилищем богатства — серебром рассчитывались на вес. На Руси подобных находок в погребениях дружинников нет, но нельзя исключать того, что наши воины могли носить витые серебряные обручи-гривны, хорошо известные по древнерусским кладам.

В одном из воинских курганов Тимеревского могильника найден массивный квадратный перстень из золота.

Древнерусского воина обычно изображают в сапогах. Применительно к ХII — XIII столетиям это, пожалуй, верно. А вот дружинники времен первых князей — Рюриковичей сапог не носили. Мода на эту степную обувь появилась у нас где-то к рубежу X–XI веков, а к XII столетию сапоги уже массово производили в мастерских древнерусских городов.

Ранний сапог имел невысокое прямое голенище из двух половинок — передней и задней. Позже появились более сложные формы этой обуви — с голенищем, расширяющимся вверх и скроенным из нескольких частей. Носок сапога заострился, а подошва стала многослойной — ее собирали из нескольких слоев тонкой кожи. Еще позже, в XIV веке, у сапога появился невысокий каблук.

Самой массовой древнерусской обувью, насколько мы можем судить об этом по материалам раскопок городов Руси, были невысокие кожаные башмаки. Они состояли из двух деталей — верха и подошвы. Верх башмака сшивался либо сбоку, либо вдоль носка. Верх сшивали особым тачным швом, не прокалывая кожу насквозь. Встречаются на Руси и несколько более примитивные скандинавские башмаки с не столь изощренными прямыми швами — края сшиваемых деталей просто накладывались друг на друга и прошивались мелкими, аккуратными стежками. На ноге башмак закреплялся с помощью узких ремешков.

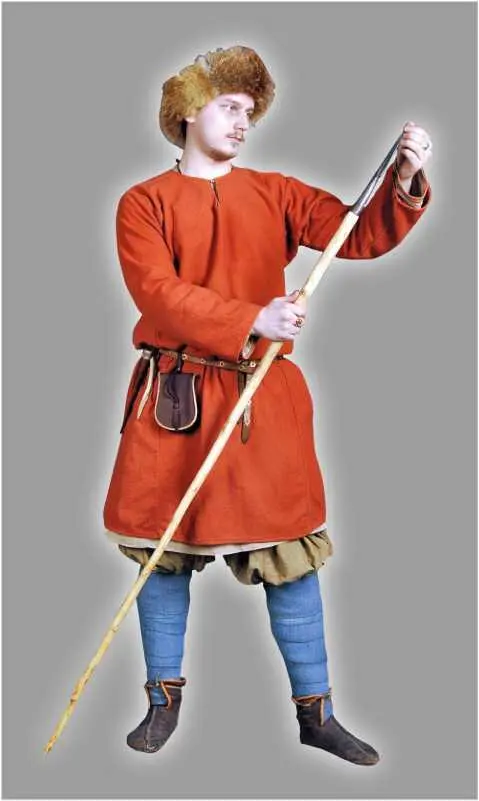

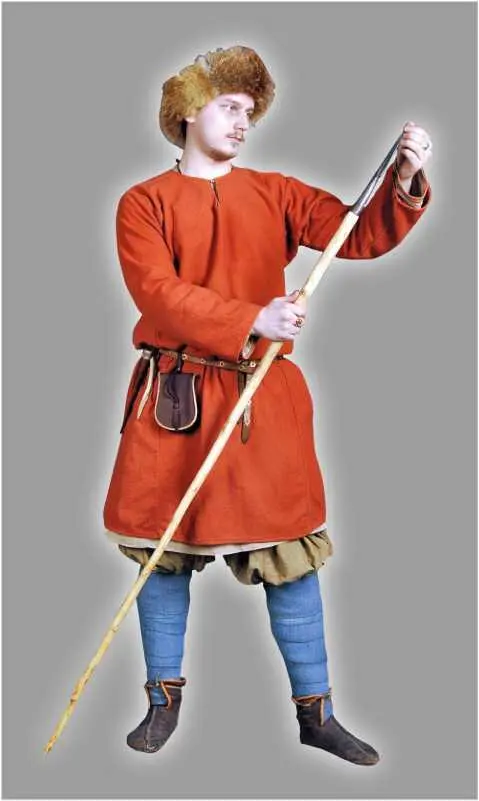

Костюм русского дружинника. X в. Автор реконструкции С. Мишанин. Этот костюм не столь богат — в нем отсутствуют дорогие шелковые ткани и серебряные украшения. По-видимому, перед нами младший дружинник, еще не успевший отличиться в дальних походах. Костюм, основу которого составляют рубашка и штаны, традиционен как для славян, так и для скандинавов. На принадлежность к дружинному сообществу указывают пояс с бляшками и степной сумочкой, кроме того, показателем известного достатка служит крашенная мареной рубаха воина.

Фибула — застежка мужского плаща. Русь, X в. Автор реконструкции М. Савинов. Фибулы в форме подковы были очень широко распространены в Восточной и Северной Европе. Их носили и скандинавы, и славяне, и финны, и балты. Представленная на фото фибула принадлежит к популярному на Руси типу фибул с многогранными головками на концах дуги. Впервые такие фибулы появились в юго-западной Финляндии, откуда распространились по всем землям, прилегающим к Балтийскому морю.

…Дружина — это постоянное, всегда готовое к бою элитное воинство, которое может решать задачи определенного масштаба — сходить в набег, собрать дань, осуществить выгодный торговый поход. Но, когда дело доходит до крупных операций, — таких, как рейды на Константинополь-Царьград, — на первый план неизбежно выступает не столь яркая, но несравнимо более мощная сила — ополчение свободных общинников.

Крестьянская община — это, пожалуй, самый жизнестойкий социальный организм. Конечно, на протяжении веков она менялась — теряла собственность на землю, право на ношение и применение оружия, получала новых хозяев, новые поборы и повинности, но древняя основа ее, то самое «решение всех дел сообща», продержалась до XX века.

Община на Руси есть мера всего. Каждый человек (за редким исключением) Древней Руси осознавал себя принадлежащим к какой-либо общине. Маленький коллектив земледельцев — это община. Город с населением в несколько тысяч человек — это тоже община. Несколько городов с окрестными деревнями, жители которых осознают свое родство и производят себя от общих предков, — это тоже община, которая будет действовать как единое целое на международной арене.

А вот вся Древняя Русь единой общиной себя уже не осознавала.

Решения в любой общине, как мы уже знаем, принимались сообща или, говоря научным языком, коллегиально. Институт, который управлял общиной, имел различные названия у древних народов, общий термин, которым ученые обозначают эти институты — «народное собрание». У славян такое собрание называлось «вече».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу