Илл. 66

По мнению Д. Норман, «в более поздний период фаллос сохранил характеристики каменных столбов Гермеса» [Норман 1997, с. 18], т. е. схематически выполненная поясная скульптура, бюст являются сложным символическим изображением, совмещающим основные элементы древних герм – голову мифологического героя (позднее – скульптурный портрет конкретного человека) и его фаллос (общий абрис изображения) – ср. современные намогильные памятники у народов Кавказа [Пчелинцева 2005, с. 217].

По архаическим представлениям, в голове человека находится одна из главных его душ, вместилищем которой может быть скальп, мумифицированный череп, маска или портрет. Причем некоторые народы считают, что этот тип души отсутствует у женщины [Шинкарев 1997, с. 20–32 и др.]. Селькупы считали, что у каждого человека есть душа goty, соотносимая с понятием «мудрость, хитрость». Она остается в голове мертвеца, пока не истлеет тело [Пелих 1972, с. 116]. По убеждению тлингитов, душа воина, убитого и обезглавленного врагами, попадает в особое место – «высшие небеса». Таких людей почитали как героев [Шнирельман 1994, с. 124].

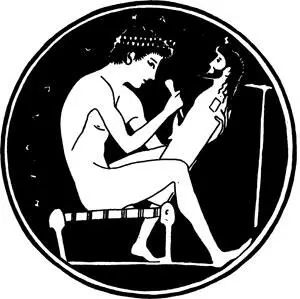

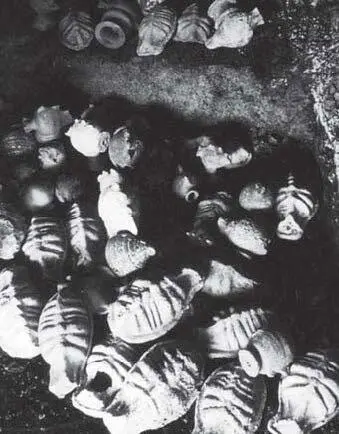

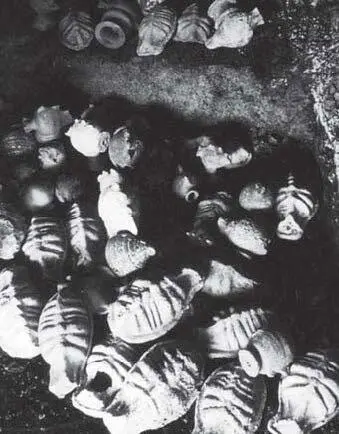

С этими верованиями связана античная практика размещения терракотовых масок в местах человеческих жертвоприношений (например, в обнаруженной на Сицилии в 1963 г. этрусской Мотии), которые «становились хозяевами» как физической (тело, кровь), так и духовной сущности принесенных в жертву [Наговицын 2000, с. 179]. Кроме того, изображения различных частей человеческого тела были обычным приношением богам, которые управляли здоровьем человека – см. илл. 67 [Этруски 1988, с. 133]. Архаической параллелью к этому является обычай индейцев майя отделять голову умершего родственника, которую, сварив, очищали от мяса и выпиливали заднюю половину темени, оставляя в сохранности лицевую часть черепа. Затем вылепливали из особой смолы лицо покойного, стремясь к портретной близости изображения (ср. упомянутые выше портретные изображения умерших у полинезийцев, выполненные на основе их черепов). Эти черепа хранили вместе со специальными полыми статуями, наполненными пеплом от кремированного тела в домашних молельнях вместе со статуэтками божеств. Во время праздников им делали приношения из пищи [Диего де Ланда 1994, с. 163, 164; ср. также погребальные урны этрусков – цв. вкл. 2]. Особое отношение к голове усопшего связано с необходимостью перекрыть все возможные каналы коммуникации мертвеца с миром живых людей. Отсюда различные ритуальные практики, направленные на «закрывание» глаз, рта, ушей покойника при помощи повязок из шкур или ткани («лицевым покрывалом») либо при помощи накладываемого на лицо слоя глины, что создало предпосылки для возникновения ритуальных масок [Новикова 1991; Вадецкая 2007; Шишлина 2008; Соколова 2009, с. 444]. В мифологии голова героя после его смерти может действовать как его двойник, как это, например, происходит в ненецком сказании о двух братьях Вая. Младший брат мстит старшему за предательство и убивает его, отрубив ему голову. Голова брата преследует младшего Вая то как злобный демон, умерщвляя его жен, то как волшебный помощник, помогающий ему исцелить девушек и взять их себе в жены [Новик 2006, «Два Вая»].

Илл. 67

Палец. Распространенной инкарнацией героя является палец. На принципе парциальности основана история чудесного рождения героя сказочных сюжетов типа АТ 700 («мальчик с пальчик»), в которых палец одного из персонажей (обычно старика или старухи – resp. эпифании божества) выступает в качестве самостоятельного действующего лица. В русской сказке старуха, готовя ужин, случайно отсекает себе мизинец на левой руке. «Поплакала от боли, да делать нечево, завернула пальчик в кудельку, положила в горшочик и поставила на печку, чтоб засушить, а после похоронить с собой. Прошло дня три. Как вдруг за ужином старик со старухой слышат: кто-то пищит тоненьким-претоненьким голоском. Обыскали по всей избе, ничево не нашли. Погасили огонь, легли спать на полати, слышат: опять пищит кто-то, и близко таково. Тут старуха вспомнила про свой отрубленный пальчик, бросилась на печь, схватила горшочик, а старику велела вздуть огня. Открыла горшочик, а тут вместо сухого пальчика лежит маленький мальчик, хорошенький-прехорошенький, и улыбается старикам, и протягивает им рученки» [Зеленин 2002, с. 302, № 97, Нолинский у.]. В другом варианте «раз с тару ха рубила капусту на пироги, задела нечаянно по руке и отрубила мизинный палец; отрубила и бросила на печку. Вдруг послышалось старухе, кто-то говорит за печкой человеческим голосом: „Матушка! Сними меня отсюда“. Изумилась она, сотворила честной крест и спрашивает: „Ты кто таков?“ – „Я твой сынок, народился из твоего мизинчика“. Сняла его старуха, смотрит – мальчик крохотный-крохотный, еле от земли видно! И назвала его Мальчик с пальчик» [Афанасьев 1985, с. 336, № 300; 450, комментарии и варианты ; см. также: Садовников 2003, с. 154, № 33, с. Помряськино Самарской губ.]. При этом каверзы, которые устраивает крошечный мальчик (Мальчик-горошинка) своим недругам, особенно в восточноевропейских и турецких вариантах этого сказочного сюжета, очень похожи на проделки трикстера.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу