Этому предположению противоречит лишь то, что в курганах Приладожья и Прионежья конца IX–X в., которые, по мнению некоторых исследователей, принадлежали веси, подпавшей под славянское и скандинавское влияние, глиняные лапы ни разу найдены не были. Но это можно объяснить тем, что западные группировки веси, издавна связанные с Прибалтикой, имели в погребальном обряде свои особенности. А возможно, что эти курганы, как уже указывалось, принадлежали не веси, а одной из южных карельских группировок. Можно указать лишь на когтевые фаланги медведя, встречаемые в староладожских сопках вместе с пережженными человеческими костями. Очевидно, вместе с трупом там сжигались медвежьи лапы. Это очень близкая аналогия, более того, наиболее вероятный прообраз глиняных лап из ярославских курганов.

Но как бы ни разрешился в будущем вопрос о глиняных лапах, они подтверждают мысль, что пришельцы в восточную часть Волго-Окского междуречья, насыпавшие курганы конца IX–X в., происходили главным образом не из Верхнего Поднепровья, а с Северо-Запада. Их пути на Волгу лежали через оз. Ильмень, Мcту и Мологу, а также через Белое озеро и р. Шексну.

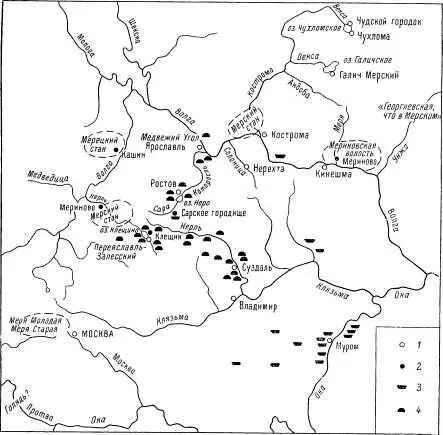

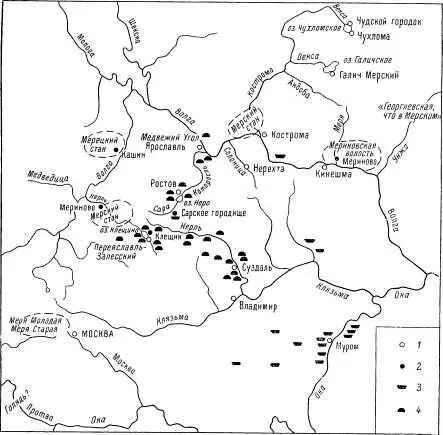

Уже первые исследователи древностей восточной части Волго-Окского междуречья обратили внимание на то, что древние курганы этой области, содержащие остатки сожжений, имеются не повсеместно, а лишь в некоторых пунктах: около Ростова, Переяславля, Ярославля и Суздаля, по главным водным артериям края. Это было ясно уже на основании карты курганов, составленной А. С. Уваровым. Дальнейшие исследования привели к тем же выводам. Помещенная здесь карта (рис. 10) взята из книги Е. И. Горюновой, заново рассмотревшей все данные о древних курганах восточной части Волго-Окского междуречья, исследованных в XIX в. и позднее. [125] Е. И. Горюнова. Этническая история… стр. 253–255, карта № 3.

Рис. 10. Восточная часть Волго-Окского междуречья в период Древней Руси. Местоположение мерских станов. 7 — населенные пункты; 2— городища; 3 — могильники мерянских и муромских племен; 4 — русские курганные группы конца IX–X в. (по Е. И. Горюновой).

Старинными путями в глубинные земли мери являлись правые волжские притоки — Нерль Волжская, соединяющая Волгу с Плещеевым озером, и Которосль, вытекающая из оз. Неро. От озер Плещеева и Неро волоки вели на р. Нерль Клязьминскую и дальше на Клязьму — левый приток Нижней Оки.

Мощное «гнездо» славяно-русских поселений в конце IX–X в. образовалось на южных берегах Плещеева озера вокруг древнего городка — ныне городища Александрова Гора. Мне представляется, что это был город Клещин, столь же старый, как и Ростов. По его имени и озеро называлось некогда Клещиным. В XI в. непосредственно рядом с маленьким Клещиным был сооружен г. Переяславль, вскоре перенесенный «от Клещина» на устье р. Трубежа. На городище Клещина и в его окрестностях были найдены клады восточных монет конца I тыс. н. э.

На берегах озера рядом с городищем древнего Клещина находилось множество курганов, раскопанных П. С. Савельевым в 1853 г. Непосредственно у подножия городища и в радиусе 2–3 км от него находилось 1565 курганов, несколько восточнее — еще 362 и южнее, на южном и юго-восточном побережье озера, — около 1000 курганов. Их значительная часть относится к раннему времени. Эти курганы содержали остатки трупосожжений. Рядом в 30-х годах нашего века были обнаружены следы нескольких древних поселений с находками обломков глиняной посуды, сделанной без помощи гончарного круга, синхроничной этим курганам. [126] П. Н. Третьяков. Древнерусский город Клещин. В сб.: Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран, М., 1963, стр. 49–53.

Около устья р. Которосли курганы раннего времени составляли три группы, что говорит, очевидно, о трех селениях или трех группах селений. Они располагались не в самом устье Которосли, где, по старому преданию, до построения в начале XI в. г. Ярославля находилось мерянское селище Медвежий Угол (стр. 141), а одна на левом берегу Волги выше устья Которосли у с. Михайловского (там находилось около 300 курганов X — начала XI в.), а две другие примыкали справа к долине Которосли, в 12–15 км выше ее устья. На могильнике у дер. Тимерево имелось более 500 курганов конца IX — начала XI в. Приблизительно сколько же было их и на Петровском могильнике, синхроничном Тимеревскому. [127] Ярославское Поволжье X–XI вв., М., 1963.

Читать дальше