Около III—IV вв. н.э. дьяковская культура, видимо, потеряла единство под давлением балтов, а также в связи с хозяйственными и социальными изменениями. Славяне впоследствии без особых усилий вобрали в себя местное население, но кое-где (например, в низовьях р. Тьмы и в Кимрском Поволжье) финны жили обособленно вплоть до XI—XII вв. В средневековом курганном [26] Курган — округлая или продолговатая насыпь над захоронениями.

могильнике у д. Плешково под Кимрами в погребениях XII в. среди богатого набора женских украшений найдены и славянские, и финские, и балтские вещи. Это яркий пример того, что древнерусская народность складывалась из племён разного происхождения.

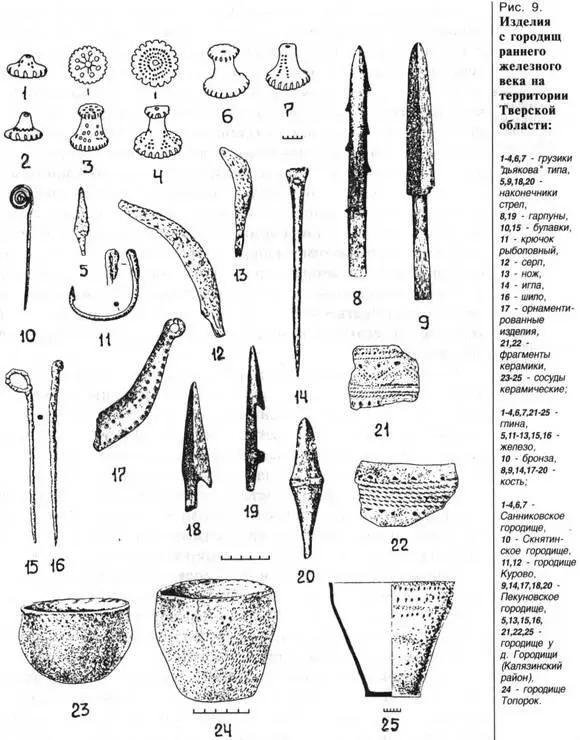

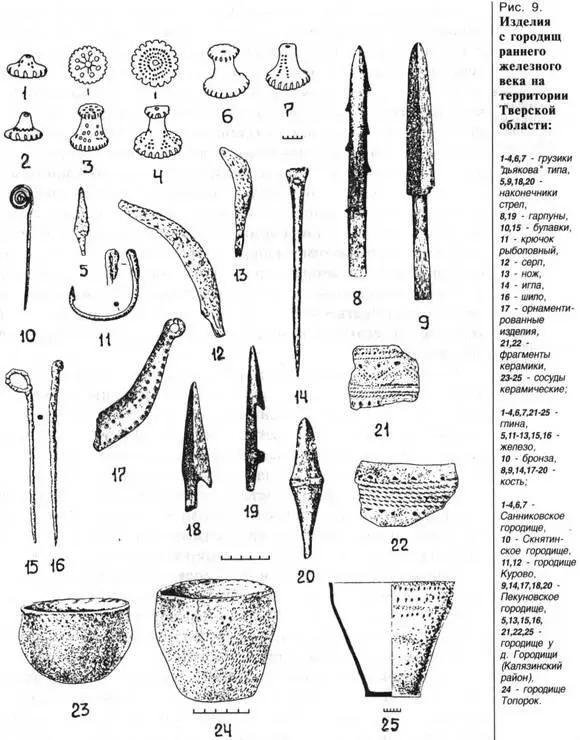

В Верхнем Подвинье в раннем железном веке шли схожие хозяйственные и общественные процессы. В бассейнах рек Торопы, Западной Двины, Велесы очень много городищ днепро-двинской культуры. Местные природные условия, то есть пойменные луга, рощи в долинах рек и озёр и дубравы, особенно устраивали скотоводов. Раскопаны городища у д. Курово под Андреаполем, у д. Городок и в урочище Подгай под Торопцем.

На городище Подгай найдены остатки двух землянок. В одной из них открыт очаг с развалом сосуда, содержащего кости рыб и животных; в другой обнаружен богатый инвентарь и украшения: костяные острия и рыболовный крючок, железные долотца и нож, бронзовая трубочка, глиняная поделка. Этот жилой комплекс относится к самому раннему этапу заселения городища. А в верхней части культурного слоя раскопаны основания 14 прямоугольных жилищ столбовой конструкции. [27] Жилище столбовой конструкции — состоит из нескольких столбов и перекладины, к которым крепятся крыша и стены.

Найдены обугленные зёрна пшеницы и ячменя.

В середине 1-го тыс. н.э. Верхнее Подвинье стало районом усиленного славянского освоения. Эпоха первобытности на Русской равнине заканчивалась.

§ 5. СЛАВЯНСКОЕ ОСВОЕНИЕ ВЕЛИКОГО ВОДОРАЗДЕЛА

Во второй половине 1-го тыс. н.э. начался длительный процесс расселения славян на север и северо-восток Русской равнины. Первая волна нового населения пришла на Валдайскую возвышенность с запада и распространилась до верховьев Мсты. С течением времени славяне плотно расселились в верховьях Западной Двины и Волги. Так территория Тверского края, населённого балтами и финнами, включалась в славянский культурный мир и славянскую историю.

Семейные и родовые общины [28] Родовая община — хозяйственный коллектив, включающий людей, принадлежащих к нескольким родам, но имеющий в основе один определённый род.

славян, имевшие давние навыки земледелия, искали свободные площади для посевов. Тверские земли не были плодородны, а значит, требовалось часто менять угодья. Леса выжигали и раскорчёвывали под пашню. Такой способ хозяйствования называют подсечно-огневым земледелием. Сеяли прямо в золу — весной ячмень, лён, горох, пшеницу, просо, а осенью рожь и пшеницу. Подсеку можно несколько раз возделывать без удобрений, она даёт довольно высокий урожай. Когда земля истощалась, её забрасывали, а через 10—20 лет возвращались, повторяя процедуру вырубания и выжигания. Термины подсечно-огневого земледелия дали названия многим ныне существующим тверским деревням: Дор (от "драть"), Присеки (от "сечь"), Теребени (от "теребить"), Гари, Жар, Палиха, Пожоги и др.

Повсеместно осваивалось производство железа и кузнечное дело. Заметно улучшилось изготовление домашней утвари, [29] Утварь — всё движимое имущество в жилище, особенно мебель и посуда.

инструментов и приспособлений, плетение и ткачество.

Письменных свидетельств о путях расселения славян по территории Великого водораздела нет. Основные источники, по которым археологи восстанавливают содержание этой эпохи, — курганные могильники и остатки поселений. Устные предания и история языка дополняют наши знания о жизни предков.

В освоении Тверского края участвовали два больших славянских племенных союза [30] Племенной союз — форма социальной организации эпохи разложения первобытнообщинного строя.

— кривичи и словене.

Кривичи, включившие в свой состав часть балтов, расселились на обширных пространствах в верховьях Немана, Западной Двины и Днепра. По Волге они дошли до её костромского течения, освоив и северную часть Волго-Окского междуречья.

Читать дальше