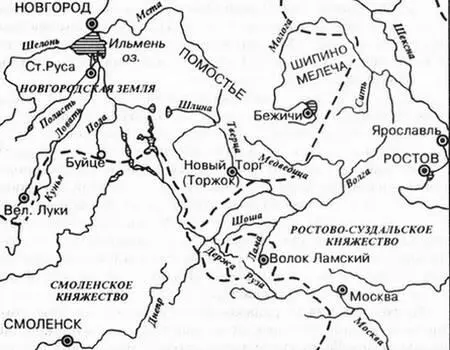

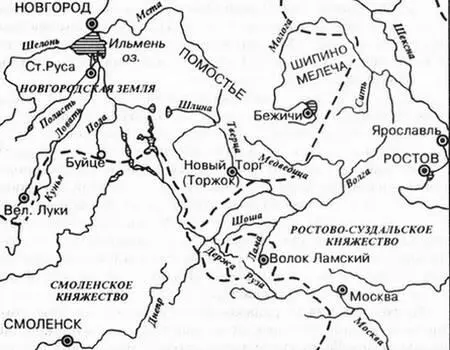

Рис.12. Формирование государственной территории на Великом водоразделе в XII - начале XIII в.

Смоляне, рано появившиеся в верховьях Волги и основавшие здесь несколько городков, в том числе Хотшин (ныне д. Хотошино Селижаровского р-на), соперничали с Новгородом.

Временами противостояние сменялось союзами, поскольку на востоке у них был общий противник — сильное Ростово-Суздальское княжество. Борьба новгородцев с суздальцами и определила судьбу края в середине XII — первой трети XIII в.

Поход новгородцев на ростовские земли в 1134 г. вызвал встречную активность в Верхневолжье ростово-суздальского князя Юрия Долгорукого. Шаг за шагом он укреплял здесь свои позиции, основывая городки-крепости и размещая в них гарнизоны. Крепости строились в ключевых местах — в устьях волжских притоков. Основанный Юрием в 1134 г. Кснятин (на территории нынешнего Калязинского р-на) перекрыл для новгородцев устье Нерли, то есть дорогу на Переяславль и Ростов, а также путь вниз по самой Волге. Суздальцы держали под контролем и низовья Медведицы. В результате новгородцы оказались почти полностью отрезаны от прямого выхода на Волгу.

В 1147 г. Юрий начал войну с Новгородом и захватил Торжок и земли по Мсте, взимая с них дань в течение трёх лет. Вероятно, к этому времени Поволжье было ростовским уже вплоть до устья Тверцы. Под 1149 г. летопись сообщает о походе киевского и смоленского князей на суздальцев. Поход был успешным: объединённое войско захватило все городки по Волге вплоть до Ярославля. В числе этих городков могли быть Дубна, Шоша и Тверь в устьях одноимённых притоков Волги, но прямых указаний на их основание нет.

Преемники Юрия Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо продолжили борьбу за Верхневолжье, не давая возможности усиливаться здесь своим соперникам. В 1180 г. киевский князь Святослав организовал большой поход на Всеволода. "На Волзъ устье Тъхвери" он соединился с войсками своего сына, новгородского князя Владимира. "Тъхверь" в данном сообщении — название реки (ныне Тверца), но учёные допускают, что это одновременно и косвенное упоминание города. Разорив земли по Волге, Святослав встретил противника и отступил без боя. В результате этой борьбы к концу XII в. влияние владимиро-суздальских князей расширилось на запад до устья Вазузы, то есть дальше, чем когда-либо прежде. Они наложили дань на новгородские города Торжок и Волок Ламский.

Рис. 13. Тверская берестяная грамота №1. Найдена при раскопках кремля 23 сентября 1983 г.

Первое достоверное летописное упоминание Твери относится к 1209 г. в рассказе о несостоявшемся походе Всеволода на Новгород. Постепенно Тверь становилась центром новых владений владимирских князей на западе. Раскопки в городском кремле [36] Кремль (от "кремлёвый": крепкий, прочный) — крепость, центральная часть русского средневекового города. Располагался обычно на высоком холме на берегу реки или озера, был окружён рвами и стенами. Внутри находились соборы, дворец князя, дворы бояр и церковной знати.

дают отдельные находки конца XII — начала XIII в.

С кончиной Всеволода Большое Гнездо Владимирское княжество стало дробиться. Так, Тверское Поволжье вошло в состав переяславских земель, чей князь Ярослав Всеволодович с переменным успехом вёл борьбу с Новгородом. В 1216 г. Ярослав захватил Новый Торг, организовав хлебную блокаду страдающего от голода Новгорода. Отчаявшихся новгородцев выручил торопецкий князь Мстислав Удалой. В описании его похода впервые упоминаются подвластный ему Ржев и захваченный у переяславцев Зубцов. Мстислав сумел одержать решительную победу над объединённым владимирским войском. Но это событие было лишь ярким эпизодом, не изменившим общей политической картины. Перед лицом немецко-шведской угрозы новгородцы вскоре вернули Ярослава на свой княжеский престол.

События на северо-востоке Верхневолжья были более мирными. Административная и хозяйственная политика Новгорода в верховьях Мологи и Мсты привела к образованию здесь крупных сельских поселений — погостов [37] Погост — первоначально сельская община и центр этой общины. В погосте обычно были церковь и кладбище.

и к интенсивному земледельческому освоению края. Городецко, предшественник Бежецка, и другие городки по Мологе стали центрами большой юго-восточной новгородской провинции.

Читать дальше