Едва ли не самым неизученным периодом древней истории Тверского края является конец бронзового века (конец 2-го — начало 1-го тыс. до н.э.). Считается, что сюда с востока вновь продвинулись финно-угры, потеснив или включив в свой состав местных жителей. За этой общностью, сложившейся ещё в начале 2-го тыс. до н.э., закрепилось название "культура текстильной керамики". Дело в том, что одна из самых заметных её черт — изготовление глиняной посуды с орнаментом, напоминающим отпечатки грубой ткани. В Верхневолжье и Подвинье культура текстильной керамики по-настоящему заметна с началом новой исторической эпохи — раннего железного века, то есть с VIII—VII вв. до н.э.

По археологической периодизации наша современность тоже относится к железному веку. Значит, первый период знакомства с железом, его добычей и обработкой правомерно называть ранним железным веком.

Железо стали добывать повсюду в лесной зоне из болотных и луговых руд, переняв знания у уральского, карпатского и ещё более южного населения. Получить эти знания было не очень сложно, учитывая разветвлённые и давние связи Великого водораздела со многими культурными очагами и мирами.

Новый металл имел явные преимущества перед бронзой: руда была повсюду у поверхности земли; кроме того, железо твёрже меди и бронзы. В отличие от каменных орудий труда, железные изделия можно отковать любой формы и величины. Сломанные вещи пускались в переделку почти до бесконечности. Бытовые предметы, инструменты и приспособления, оружие также стали изготовлять из железа. Всё это вызвало со временем настоящую революцию в технике и способствовало повсеместному развитию производящего хозяйства — скотоводства и земледелия.

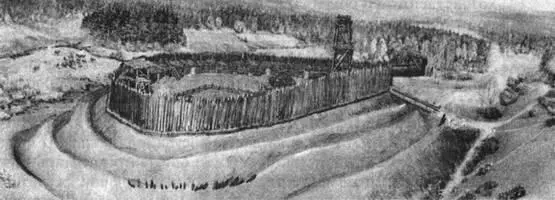

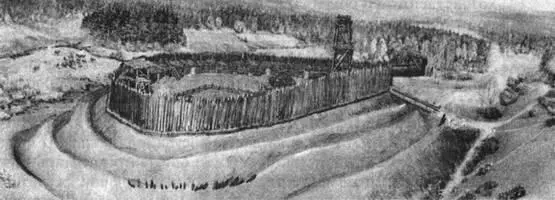

Главным богатством стал домашний скот. Зерно, металлические изделия и одежда также производились не только для ежедневных нужд, но и про запас. Для защиты от нападений и грабежа прежние места поселений перестраивались. Возникали поселения нового типа — укреплённые городища. Их появление фактически совпало с началом раннего железного века.

Городища чаще всего строили на довольно высоких прибрежных мысах, отдельных холмах и отрогах коренного берега. [24] Коренной берег — часть водораздела, прилегающая к речной долине и возвышающаяся над ней.

Это обеспечивало хорошую защищённость с двух сторон, обращённых к воде. С незащищённой стороны прокладывали ров, земля из которого использовалась для насыпки оборонительного вала.

Со временем укрепления становились более сложными: создавались двойные и тройные системы рвов и валов.

Размеры жилых площадок, обнесённых частоколом, не превышали обычно 400—600 м2. Наиболее древними типами жилищ на тверских городищах были, видимо, круглые землянки и длинные дома, примыкавшие к оборонительным сооружениям и образовывавшие сплошные "жилые стены". В последние века до н.э. на городищах строили уже срубные дома прямоугольной формы.

На площадке помещался загон для скота, ради защиты которого и укрепляли городище, а также железоплавильные печи, мастерские, святилище. [25] Святилище — место совершения религиозных обрядов. Обычно считалось местопребыванием божества.

В раннем железном веке обширное пространство Великого водораздела населяли носители двух археологических культур: дьяковской (по городищу в с. Дьяково в черте Москвы) и днепро-двинской.

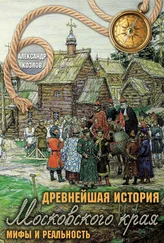

Рис. 8. Городище Поминово, Калининский район. Первые века н.э. Реконструкция

На территории Тверской области раскопано довольно много городищ дьяковской культуры: Лихачёвское близ Зубцова, Топорок напротив Конакова, Борки под Вышним Волочком, Пентурово и Дулёво под Старицей, Отмичи и Поминово под Тверью, Графская Гора и Дьяков Лоб в Кимрах, Орлов Городок в Молоковском районе и др.

Санниковское городище в Кимрском Поволжье защищено двумя валами и тремя рвами. Железа здесь не хватало, применялись даже кремнёвые орудия труда, а преобладали костяные изделия. С наличием этого сырья проблем у скотоводов-дьяковцев не возникало. Среди железных вещей в Санникове: ножи, булавки, шилья, серп; есть бронзовые украшения.

На городищах и селищах часто встречаются так называемые "грузики дьякова типа" — глиняные грибки со сквозным отверстием и примитивным орнаментом. Каких только предположений не строили относительно назначения этих предметов! Большинство учёных связывают их с ткацким производством, считая "грузики" насадками на веретёна или грузами на нитях.

Читать дальше