На Ладожском льду

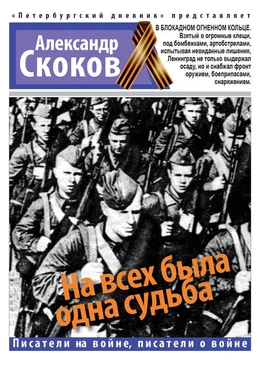

После того как немецкие войска перерезали железную дорогу Москва – Ленинград в районе станции Чудово и в начале сентября вышли к Шлиссельбургу, Ленинград оказался в осаде. Тонкая ниточка – артерия Ладожского водного пути – не могла в полной мере питать фронт, огромный город. Не протаранив оборону в районе Пулковских высот, озверевший враг с каждым днем смертельней стягивал кольцо блокады, нещадно бомбил транспортные суда на Ладоге. Начались жестокие осенние шторма. В первую группу для отправки на Большую землю включили врачей – досрочно окончивших академию старшекурсников. 16 сентября буксир «Орёл» вывел старую баржу с эвакуированными в Ладожское озеро. Внезапный шторм, налет немецкой авиации не дали благополучно завершить плавание. Из 181 военмедовца удалось спастись только 27. (Памятная мемориальная плита с именами погибших в том рейсе врачей, установленная на западном берегу Ладоги, напоминает ныне о трагедии в сентябре 1941 года.) О случившемся в академии не знали и продолжали готовить к эвакуации новые отряды. Вместе со своим курсом Гурвич шел по Загородному проспекту к Финляндскому вокзалу. Какие страшные перемены произошли в городе за эти короткие месяцы! Воронки, руины, остовы сгоревших домов, военная техника, отряды моряков, пехотинцев – суровая жизнь осажденной крепости…

На станции Ладожское Озеро, где предполагалась погрузка курсантов на плавсредства, их долго держали. Плавсредств не было. В мирное время на Ладоге работала небольшая флотилия довольно изношенных озерных, речных судов, не способных перевезти столько людей, техники. Массированные «звездные» налеты вражеской авиации на пристани, караваны судов сократили и без того малочисленный флот – положение становилось критическим. В блокадном городе срочно формировались отряды, бригады судостроителей. На заводах, непосредственно на берегу озера велась сборка барж, лихтеров, плашкоутов… Но пока транспорта не было, военмедовцы вернулись в Ленинград, чтобы повторить путь на Большую землю уже по зимней Ладоге.

Октябрь, ноябрь – самые трудные месяцы блокады – тянулись бесконечно, все меньше оставалось сил для занятий. Велись они с утра до вечера, да еще дежурства по академии, патрулирования в городе… Не прекращались артобстрелы, бомбежки, и если во время патрулирования начинался артналет, прыгали в водопроводные люки и отсюда, как из окопов, вели наблюдение.

Район Загородного проспекта обстреливался методично, волна за волной; в секторе обстрела находились промышленные предприятия, базы, склады, ТЭЦ, Витебский вокзал – от него до академии сотня шагов…

28 ноября вечером, под пронизывающим ветром, курсанты строились на берегу Ладоги, чтобы своим ходом преодолеть путь до Кобоны. Поверх черных флотских шинелей для маскировки надеты белые медицинские халаты.

За спиной вещмешки, в них драгоценный груз – книги, атласы, чтобы там, в эвакуации, сразу продолжить учебу. Сухой паек составлял 200 граммов сухарей и банку тушенки на четверых. Пункт назначения – Вятка, но как одолеть им, ослабевшим, блокадным, десятки километров ледового пути?

Лед еще не окреп, по верху местами гуляет вода, повсюду промоины от бомб, взрывов – того и гляди ухнешь… Штормовой ветер рывками бросает ослабевшее тело на лед, раскисшие ботинки скользят, намокшая шинель, вещмешки тянут, не дают подняться на ноги… На четвереньках, цепляясь задубевшими пальцами за заструги, снова туда, на тропу, где тянется цепочка в белых халатах. Продовольственный аттестат в дорогу выдавался на семь человек, они и держались вместе – Серёжка Рахманинов, Яковлев Юра, Соболевский Александр… До войны Соболевский плавал на знаменитом «Седове», был участником легендарного дрейфа, имел орден – он-то и вел их маленький отряд. Часть пути повезло одолеть, придерживаясь за сани. (Из района боев под Шлиссельбургом вывозили раненых на лошадях.) На островке, ближе к Кобоне, в землянке, согревались обжигающим кипятком. И снова в путь.

Пасмурным затяжным утром ступили на восточный берег, с трудом веря, что гибельная ледяная пустыня наконец позади. Здесь, на восточном берегу, чувствовалось биение жизни: машины, танки, артиллерия, спешащие люди – не заледеневший, погруженный в оцепенение огромный город…

После короткого отдыха, 1 декабря военмедовцы отправились в сторону станции Ефимовская, откуда по железной дороге следовало добираться до Кирова (Вятки). До Ефимовской идти и идти. Волховский фронт рядом, там не стихают ожесточенные бои, противник упорно стремится стянуть вокруг Ленинграда второе блокадное кольцо. На дороге отряд нагнали грузовики с бочками из-под горючего. «Подбросим, морячки!» Примостившись на железных бочках, на ледяном ветру, курсанты покатили в сторону Волховстроя. Их спасло чудо. Влетев на площадь перед станцией, уже занятой немцами, попав под минометный обстрел, грузовики успели развернуться и рвануть обратно. Машина Гурвича, замыкавшая колонну, теперь оказалась первой…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу