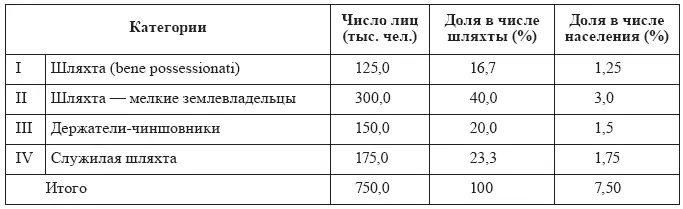

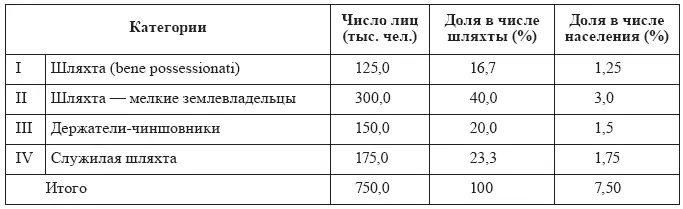

Таблица № 12.

Основные категории и численность польской шляхты в Речи Посполитой в конце XVIII в.

К первой категории, согласно классификации Корзона, принадлежали магнаты и шляхтичи, которые занимали достаточно широкий круг общественных должностей, дававших права наследственного титула для сыновей (например, сын каштеляна – каштелянич). Эта категория, отмечал Ростворовский, объединяла шляхетскую аристократию Речи Посполитой и соответствовала по статусу и образу жизни дворянству Западной Европы. В 1827 г. в Королевстве Польском она насчитывала, по оценке историка, 4,2 тыс. собственников имений и 4,1 тыс. владельцев частных и государственных имуществ (dóbr narodowych). Ко второй категории относились мелкие землевладельцы (szlachta zagrodowa i okoliczna). В ее составе было небольшое число шляхтичей, владевших 1-2 крестьянскими дворами, и огромное большинство шляхты, не имевшей во владении крепостных. Наиболее многочисленной такая шляхта была в Мазовии, на севере Л.блинщины и в Подлясье.

К третьей категории принадлежали шляхтичи – условные держатели имений в магнатских владениях. Такая форма шляхетского землевладения получила преимущественное распространение в литовских, украинских и волынских латифундиях. Четвертую категорию образовывали шляхтичи, состоявшие на службе по договору как в государственных учреждениях, так и у частных лиц. Как отмечал Э. Ростворовский, среди польской шляхты достаточно трудно выявить и количественно определить элементы деклассированной (luźnej, brukowej) шляхты, а также шляхты, занятой в торговле или в иных сферах деятельности, не связанных с землевладением и сельским хозяйством. Наконец, за пределами категорий были оставлены шляхтичи, занимавшие государственные, военные или церковные должности. Формально доступ к таким должностям был открыт для всех представителей польского рыцарства, но карьера их обладателей зависела уже как от личных достоинств, так и от индивидуально сложившейся конъюнктуры. Принципиальной гранью в статусе отмеченных четырех категорий шляхты, согласно Ростворовскому, было право участвовать в сеймиках, которого были лишены шляхтичи, состоявшие на службе, и шляхтичи-чиншовники (категории III и IV) 21.

Все отмеченные категории шляхты юридически принадлежали к «благородному» сословию, обладая формально всеми правами и привилегиями польского рыцарства. Однако среди шляхты были и промежуточные слои, положение которых не вполне соответствовало статусу господствующего сословия. К таким промежуточным слоям принадлежала, во-первых, безземельная шляхта, не обладавшая собственными имениями. В связи с этим во второй половине XVIII в. не раз звучали требования лишить безземельных дворян шляхетских прав, что и было осуществлено Конституцией 3 мая 1791 г. Безземельные шляхтичи, правда, имели возможность в известной степени восстановить свой статус землевладельца, поступив на службу к магнатам или благодаря иным клиентским отношениям с последними, получив от них некое условное держание или должность администратора в магнатских владениях. Тем не менее даже в этом случае такие шляхтичи, невзирая на формальное «шляхетское братство», не всегда воспринимались в обществе равноправными членами сословия. Во-вторых, аналогичное положение занимали и мелкие шляхтичи, обладавшие небольшой земельной собственностью, но не имевшие крепостных крестьян и поэтому сами трудившиеся на земле. Будучи формально причислены к дворянству, они по своей социальной роли, по месту в народном хозяйстве и по образу жизни были ближе к крестьянству, чем к шляхте. Первый слой составлял подавляющее большинство в категориях III-IV, второй – весьма значительную часть II категории. Таким образом, с учетом этого на рубеже XVIII-XIX вв. на польских землях в населении страны доля шляхты как господствующего класса-сословия не превышала 4%, что примерно соответствовало аналогичному показателю и в других странах – соседях Польши, в том числе и в России.

Во времена Княжества Варшавского польская шляхта как сословие, несмотря на существенные перемены своего статуса, связанные с отменой крепостного права, сохранила господствующее положение в польском обществе. Хотя формально с введением в Княжестве Кодекса Наполеона польские крестьяне получили личную свободу, однако вся земля в стране осталась в собственности рыцарского сословия, что означало, по сути, сохранение феодальной системы отношений, основанной на помещичьей собственности на землю и сословном неполноправии крестьянства. Шляхетская монополия на владение землей дополнялась в Княжестве и другими привилегиями «благородного» сословия, которыми рыцарство обладало во время Речи Посполитой, вплоть до права образования конфедераций. Формально право создания конфедерации символизировало высшую степень политической свободы шляхты, обладавшей даже законным основанием восстать против верховной власти в случае ущемления последней шляхетских привилегий.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу