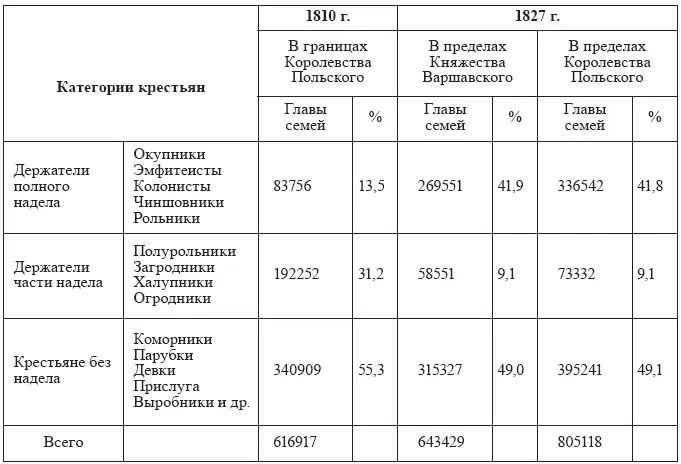

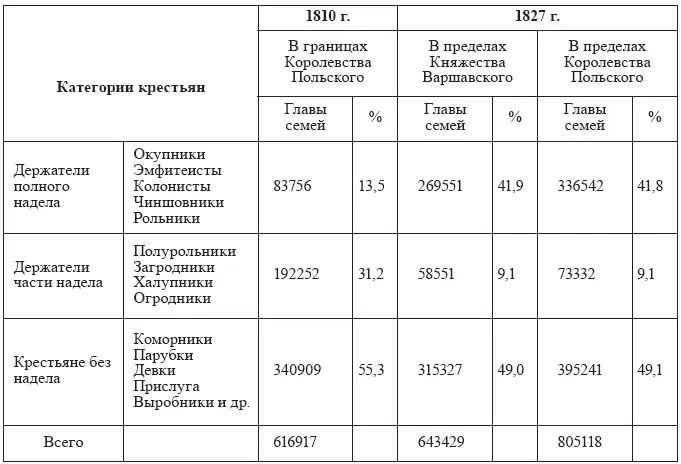

Условием функционирования отработочной системы в Королевстве Польском при формальной личной свободе крестьянина было крестьянское малоземелье. Данные о крестьянских наделах приведены в таблице № 11.

Из них следует, что почти половина крестьянских хозяйств Королевства Польского (49,1%) официально не имела надела. При этом во времена Княжества Варшавского безземельных хозяйств было 55,3%, полным наделом располагали только 13,5% и почти треть имели только часть надела. В Королевстве Польском (по сравнению с Княжеством) доля крестьянских хозяйств с полным наделом существенно возросла. Это объяснялось, во-первых, отсутствием определенной нормы надела, которая зависела от местных хозяйственных условий и традиций, поэтому любой крестьянский надел стал уже рассматриваться как полный, за исключением тех наделов, которые обрабатывались вручную без применения пашенной агротехники. Во-вторых, правительство Королевства Польского проводило политику, направленную на сохранение крестьянства как податного сословия и социальной базы помещичьего хозяйства. Основным средством такой политики правящие круги видели перевод крестьян на чинш, когда выполнение ими фиксированных повинностей в пользу землевладельца обусловливалось бы предоставлением крестьянам земельных наделов в определенном законом размере. Однако особых успехов такая политика не имела. Шляхта саботировала вмешательство правительства в поземельные отношения, не желая в большинстве случаев ни их государственного регулирования, ни заключения с крестьянами частных договоров об «очиншевании». Свидетельством этому стала невысокая доля крестьян-чиншовников, получивших надел на условиях земельного ценза. В 1827 г. таких крестьянских хозяйств было 46 473, или 5,8%. При этом подавляющее большинство чиншовников были держателями наделов на государственных землях.

Таблица № 11.

Распределение крестьянства Королевства Польского по размерам наделов (главы семей)

Социальное положение польского крестьянства определялось сохранением в польской деревне по существу феодальных отношений, усугублявшихся обезземеливанием крестьянства и консервацией его сословного неполноправия, которое зачастую приобретало крайние формы, мало чем отличавшиеся от крепостного права. В случае, если в крестьянском хозяйстве не было достаточных людских сил или рабочего скота, чтобы нести повинности на барщине, крестьянин – держатель надела должен был оставить свое хозяйство и, как правило, стать батраком, а помещик-землевладелец передавал его надел другому крестьянину, способному нести повинности. Часть урожая снопами или зерном крестьяне отдавали приходскому священнику в качестве десятины, иногда десятину переводили на деньги, однако в большинстве случаев она оплачивалась зерном с небольшой денежной доплатой. Крестьянские земли в основном были хуже, чем помещичьи, так как лучшие земли помещики постепенно присоединяли к фольварку.

Со времен Княжества Варшавского землевладельцы выполняли функции войтов, что давало им, а также различного рода управляющим помещичьих имений дополнительную административную и судебную власть над крестьянами. Войт собирал налоги, участвовал в сборе рекрутов, осуществлял полицейские функции и имел право применять телесные наказания. Помещики-войты часто назначали содержавшихся ими за свой счет заместителей. И те, и другие по собственному усмотрению подвергали крестьян наказаниям, отдавали в рекруты «непокорных», препятствовали переходу крестьян в другие деревни. Произвол землевладельцев вызывал многочисленные крестьянские жалобы. Игнорируя крестьянское недовольство, власти Королевства Польского, напротив, содействовали расширению власти помещиков над деревней. В 1818 г. Правительственная комиссия государственных доходов и финансов внесла предложение о введении в государственных имениях телесных наказаний для крестьян «за неповиновение при отбывании барщины». Комиссия Подляского воеводства предложила предоставить право Простому полицейскому суду, в ведении которого состояли крестьяне, приговаривать их к телесным наказаниям. Комиссия Люблинского воеводства предложила ввести установленную законом норму барщины от 8 до 11 часов в день и в случае ненадлежащего выполнения работ вместо телесных наказаний установить обязательную повторную отработку барщины и даже наказание за это заключением под арест. Лишь в 1846 г. правительство запретило применение к крестьянам «неограниченных мер», в частности, и в отношении телесных наказаний, которые допускались только в установленных законом случаях и, согласно закону, фиксировались протоколом 13.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу