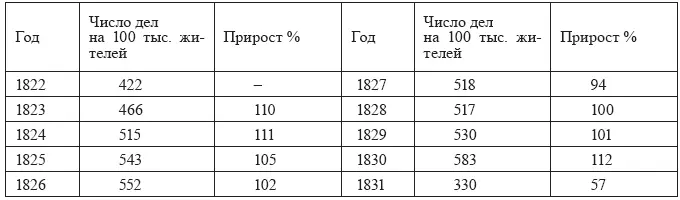

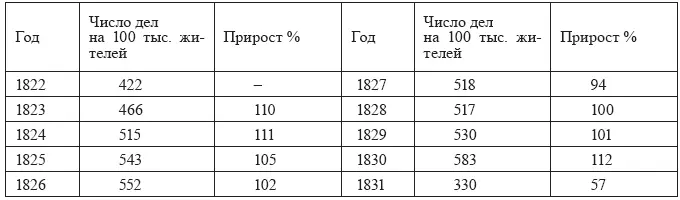

После создания в 1815 г. Королевства Польского суды рассматривали относительно немного уголовных дел. В 1816 г. их было около 10 тыс., в 1817 г. – 7,5 тыс., в 1818 г. – 9 тыс. Из них подавляющее большинство составляли приговоры низших судов войтов и бурмистров в городах. Немалое число людей было непосредственно репрессировано полицией. В этом же ряду надо учесть и крестьян, оказавшихся жертвами вотчинной администрации. В 1820-е годы число уголовных дел практически удвоилось и превысило в 1825 г. 20 тыс. 98, что свидетельствовало о росте в стране общественной напряженности. Однако и в этот период оно оставалось относительно небольшим и не обнаруживало в дальнейшем, вплоть до восстания 1830 г., существенного роста (см. таблицу №1).

Таблица № 1.

Число уголовных дел в судах Королевства Польского в 1822-1831 гг. 99

При этом число обвинительных приговоров в Королевстве Польском в XIX в., в сравнении с количеством рассмотренных дел, было крайне невелико. Человек, на которого пало подозрение в совершении преступления, не был полноправной стороной в судебном процессе, а служил всего лишь предметом разбирательства судейского аппарата. Оправдание невинного меньше всего зависело от закона. Справедливость вынесенного приговора становилась следствием профессиональной квалификации и добросовестности проводивших судебное расследование судей и подсудков. Поэтому малое число обвинительных приговоров свидетельствовало в пользу судейского корпуса Королевства Польского 100. Хотя нет данных о сословном статусе осужденных и оправданных судами Королевства, однако следует принять во внимание, что «оправдательный уклон» был характерен и для судебных трибуналов Речи Посполитой, члены которых, руководствуясь принципами шляхетской этики, предпочитали не выносить обвинительных приговоров своим «благородным собратьям».

С традициями судебной системы шляхетской Речи Посполитой судопроизводство 1815-1830 гг. в некоторой степени связывала роль сейма в юстиции Королевства Польского. Будучи воплощением государственной власти, сейм шляхетской республики обладал и верховными судебными полномочиями. Следы этого видны и в компетенции сейма Королевства, когда Сенат выполнял функции суда. В ведении сейма находились судебные дела о депутатской неприкосновенности и о конституционной ответственности министров, а также о неправомерных действиях административных органов и должностных лиц, наконец, дела о государственных преступлениях и «об угрозе общественной безопасности». Сеймовый суд под председательством сенатора-воеводы П. Белиньского был назначен только однажды, в 1827 г., специально для процесса над участниками Патриотического общества, сотрудничавшего с декабристами. Вопреки расчетам его инициаторов, судебный процесс завершился исключительно мягким приговором, а по наиболее тяжким обвинениям подсудимые были оправданы. Николай I хотя и расценил такое решение сенаторов как выражение оппозиционности, но все же утвердил приговор 101 [19]. Это дает повод еще раз обратить внимание на противоречие, заложенное в основе всей государственной и политической системы Королевства Польского, что проявилось и в его судебной системе. Заключалось оно, с одной стороны, в конституционной форме государственного строя Королевства, а с другой – в абсолютной власти короля-императора, который мог утвердить или отменить своим указом любое судебное решение.

Однако относительная независимость и либеральный дух юстиции Королевства Польского не устраивала те силы в правительстве, которые, с одной стороны, стремились к дальнейшей централизации власти и администрации, а с другой – считали существующую судебную систему неэффективной в борьбе с революционным и освободительным движением, а также в противодействии либеральной оппозиции. Несовершенства польской юстиции, по их мнению, особенно обнажились после кризиса 1820 г. Проводниками реакционных нововведений в судопроизводстве Королевства Польского выступили непосредственные исполнители воли царя – Н. Н. Новосильцев и великий князь Константин.

В 1823 г. Новосильцевым был инициирован проект судебной реформы, направленной на усиление власти прокуроров, на ограничение гласности судебных процессов и, главное, на создание подчиненной правительству централизованной системы следственных органов (Следственного комитета). Непосредственным поводом к созданию такого учреждения стало восстание декабристов в России и деятельность связанного с русскими революционерами Патриотического общества в Королевстве Польском. Для расследования по делу 128 арестованных его участников по указу Николая I была образована специальная Следственная комиссия. Принципиальной особенностью этого учреждения было то, что, вопреки конституции, согласно которой все должности в государственном аппарате замещались только поляками (подданными Королевства), комиссия состояла из пяти поляков и пяти россиян. Возглавил ее председатель Сената С. Замойский.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу