Славянский поселок. Картина Н. К. Рериха

Сарматское нашествие, не только разрушившее сколотские «царства», но и перерезавшее надолго торговые пути в греческие города, сильно понизило общий уровень праславянской жизни. Праславяне Среднего Поднепровья сарматского времени известны нам по памятникам раннего этапа зарубинецкой культуры, облик которой в известной мере сходен с более ранней и довольно примитивной милоградской культурой (невры). Население в лесостепном Среднем Поднепровье поредело, и наблюдается интенсивная колонизация лесной зоны Верхнего Поднепровья: левобережье Припяти, Днепр до Смоленска, все пространство между Днепром и Десной и отчасти верхняя Ока. Новые поселенцы занимали древние небольшие городища милоградцев, укрепляли их дополнительными валами и строили свои, тоже небольшие, крепостицы-убежища.

Севернее зоны милоградской культуры праславяне внедрялись в земли балтийских племен, поклонников бога Криве. Когда колонизационный процесс завершился, то население обширной области вокруг Валдайской возвышенности, славянское по языку, получило название «кривичей».

Возможно, что именно к этому времени упадка и ухода из лесостепи в лес относится запись Нестора о приходе радимичей и вятичей на Сож и Оку и оценка первобытного уровня жизни этих лесных жителей: «Живяху в лесе звериньским образом».

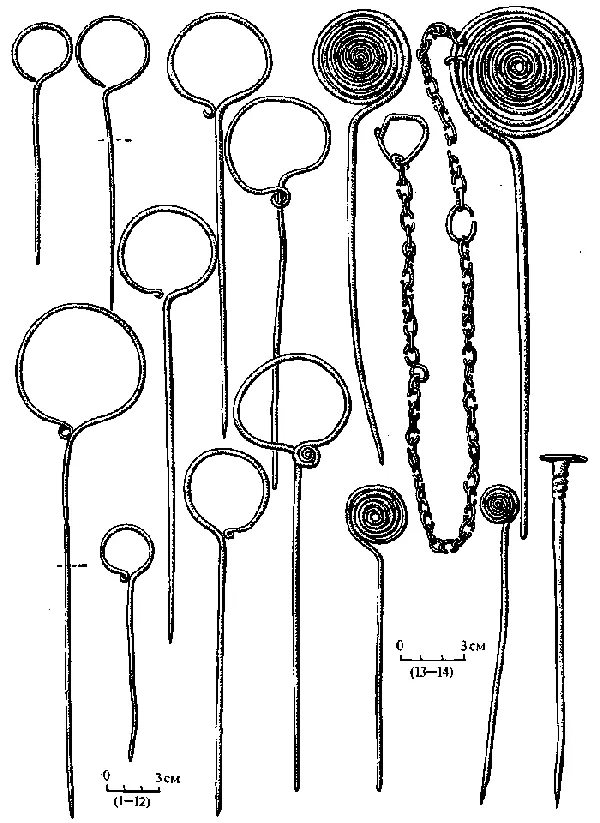

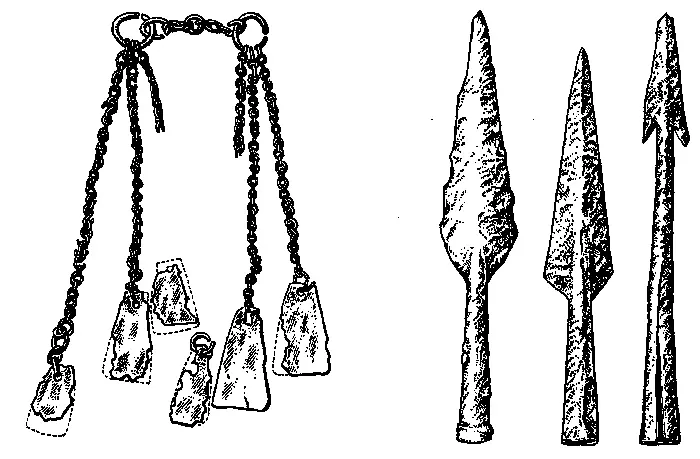

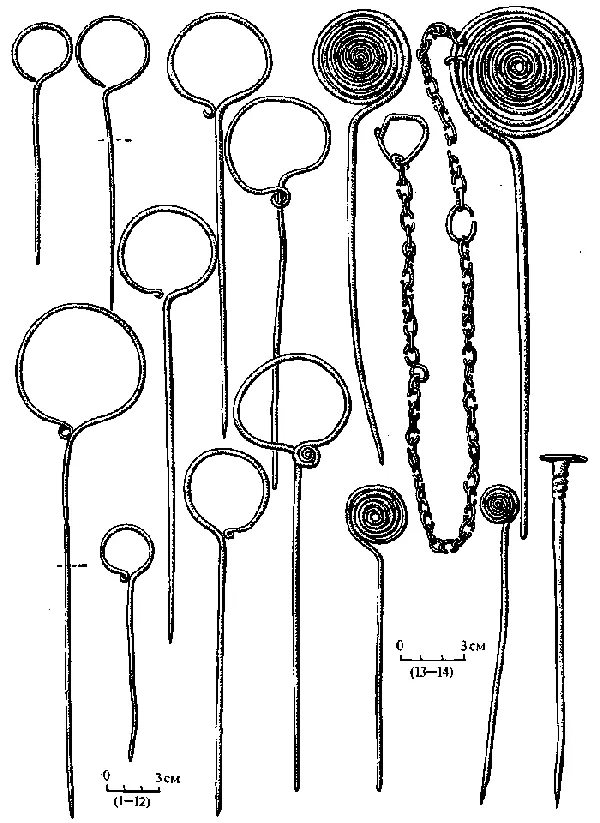

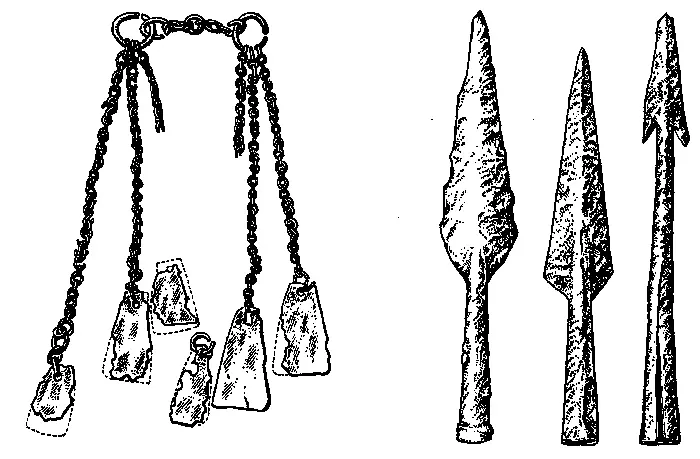

Славянские украшения и оружие зарубинецкой культуры (около рубежа н. э.)

Западная половина славянства (пшеворская культура) не испытывала такого резкого понижения уровня.

Показателем упадка и изоляции праславян в результате сарматского ига является географическая концепция крупнейшего ученого античного мира — грека Страбона (64 г. до н. э. — 24 г. н. э.). Говоря о скифах, он имеет в виду чаще всего саков Средней Азии (где он сам путешествовал); в достоверности сведений Геродота он сомневался, как и в сообщениях Питея. Отголоски скифо-балтийской концепции у Страбона есть (весь север Европы — скифы и кельто-скифы), но они остались для него неподтвержденными. Географ сам ссылается на то, что верхнее течение рек Восточной Европы недоступно для изучения из-за кочевников-сарматов. Страбон в отличие от Геродота заявляет, что земли п народы между Альбисом (Эльбой) и Борисфеном (Днепром) — неведомы. Этот тезис Страбон повторил несколько раз. Молчание Страбона, его неосведомленность о континентальных областях Европы — результат исчезновения праславян из деловой сферы и из поля зрения греков на рубеже нашей эры.

Только столетие спустя после Страбона появились сведения о славянах под именем венедов. Это несомненно результаты соприкосновения римлян во время германских походов Цезаря с племенами южной Прибалтики. Плиний Младший (около 77 г. и. э.) пишет о «Скифском береге», о венедах близ Вислы. Тацит в главе о германцах вскользь упоминает венедов как соседей германцев и сарматов. Сведения Плиния относятся к славянской пшеворской культуре, а Тацита — отчасти и к зарубинецкой.

Предельная краткость сведений этих двух римских авторов хорошо объясняется отрезанностью тогдашних славян от греко-римского мира в пшеворской области — германцами, а в зарубинецкой — сарматами.

В эпоху Плиния и Тацита «великий народ венедов» занимал в Европе обширную область шириной около 600 км в меридиональном направлении и около 1600 км с запада на восток. Эта территория занимала часть побережья Балтийского моря («Венедского залива») от острова Рюгена с его знаменитым святилищем Святовита и до устьев Вислы. Юго-западная граница шла долиной Эльбы, Богемскими горами и Карпатами. Юго-восточная граница шла по краю степи от Карпат к Днепру, переходя и на левый его берег, в бассейне Десны. Наименее ясна северо-восточная граница — она терялась в лесах северо-востока.

Область, заселенная славянами, занимала около миллиона квадратных километров. В нее целиком входила одна из крупнейших компактных ландшафтных зон Европы — зона широколиственных лесов (от Эльбы до Десны). В южной части в эту область входили дубравы и буковые леса, а на юго-востоке — плодородная лесостепь. В почвенном отношении зона широколиственных лесов совпадала с подзолистыми почвами, а лесостепь — с черноземом. Более или менее однородная в климатическом отношении славянская область, во всех своих частях была удобна для земледелия и оседлого скотоводства. Отсутствие заметных географических рубежей внутри области способствовало установлению связей между славянскими племенами и проникновению славян в соседние северо-восточные земли.

Читать дальше