Славянские колонисты находили здесь плодородные возделанные поля и хорошие пастбища, привлекавшие всегда в Потисье и кочевников. Вторым местом на карте, где были указаны венеды, были низовья Дуная. Венеды помещены здесь на север от Дуная, между ним и небольшой речкой Агалингом (совр. Когильником), впадающей в Черное море. Расстояние от Дуная до Когильника около 100 км. Трудно сказать, когда славяне появились в низовьях Дуная, но здесь следует еще раз вспомнить Тацита, рассказывавшего и о «венедо-сарматах» и о походах славян на певкипов. От р. Агалинга до острова Певки всего 130 км.

Наличие славян-венедов в низовьях Дуная и в бассейне Тисы накануне вторжения в эти области готов, а затем и гуннских полчищ очень интересно и объясняет многое в позднейшей истории Подунавья в гунноаварское время.

Новый подъем. «Трояновы века»

Резкий подъем всей хозяйственной и социальной жизни той части славянского мира, которая в свое время создала приднепровские сколотские царства, а в будущем станет ядром Киевской Руси — Среднего Поднепровья — обнаруживается со II в. н. э. Находки римских монет говорят о возобновлении торговых связей. Количество кладов с монетами и объем серебра резко возрастают в эпоху императора Траяна (98—117 гг. н. э.) и долго остаются на этом высоком уровне, что объясняется завоеванием Дакии, в результате которого Римская империя стала непосредственной соседкой славян; их разделяли только невысокие Карпаты. Южные греческие города Причерноморья, через которые некогда велась хлебная торговля, тоже вошли в империю. В пользу возобновления славянского хлебного экспорта во ІІ—IV вв. говорит не только огромное количество римских монет в Среднем Поднепровье, но и заимствование славянами римской хлебной меры «квадрантала», ставшего на славянской почве «четвериком» (26, 26 литра) и дожившего в русской метрологии до 1924 г. Создание новых исторических условий и новой благоприятной конъюнктуры связано с деятельностью императора Траяна. Не случайно автор «Слова о полку Игореве» упоминает и «трояновы века» как счастливое время предков русичей и «тропу трояню» как путь через горные перевалы.

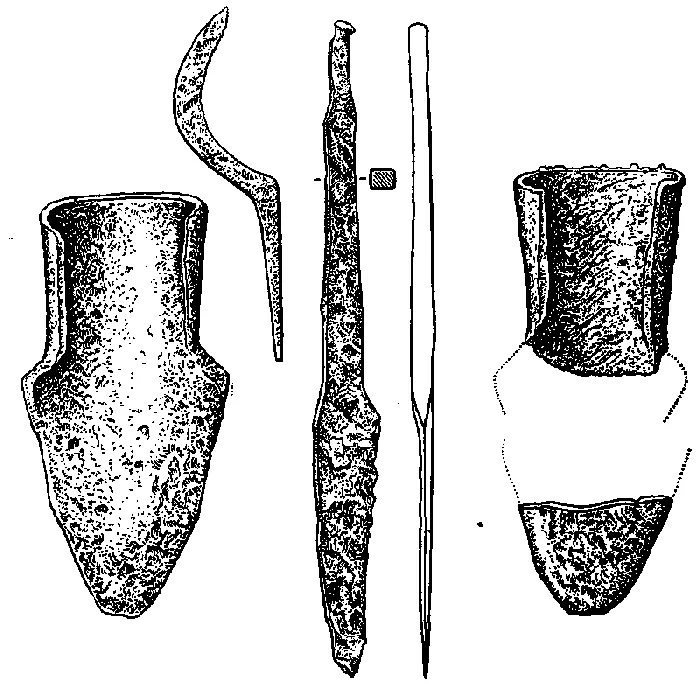

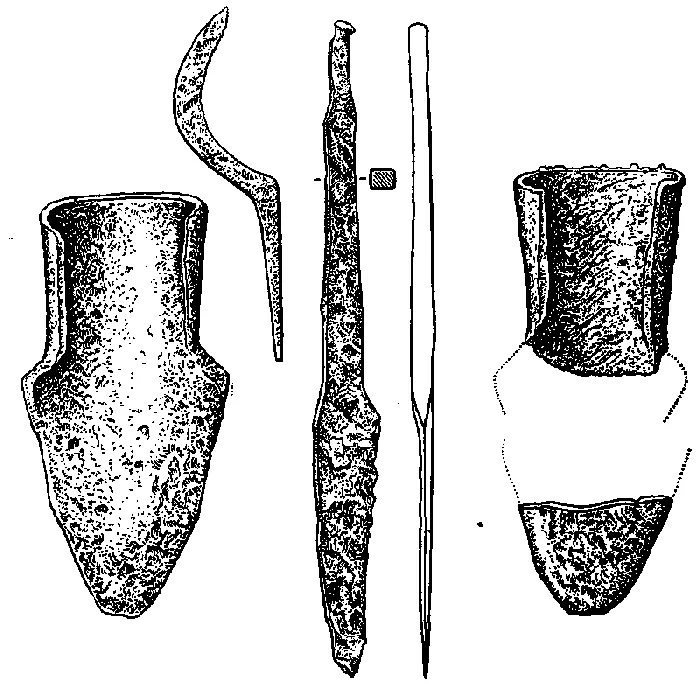

Славянские земледельческие орудия первых веков н. э.: лемех, переело (плужный нож), серп

Разрушительное влияние сарматского нашествия было в известной мере преодолено к I в. н. э. Возобновилась (в небольших масштабах) торговля с античным миром, но решительным образом историческая обстановка изменилась во II в. н. э. Археологические культуры, которые ранее как-то отражали (точнее — выражали) этнические границы, теперь перестали играть роль этнических определителей и нередко вводят в заблуждение исследователей.

Из недр днепровской (в смысле значительной части бассейна среднего и верхнего течения реки) зарубинецкой культуры и позднескифской культуры Нижнего Днепра рождается более или менее однородная Черняховская культура, сильно нивелированная римским воздействием. Следует обратить внимание на то, что общая область этой «черняхоидной» культуры делится пополам широкой (шириною в 150–200 км) пустой незаселенной степной полосой, представлявшей сарматские степные кочевья. Южнее сарматских пастбищ находились разные земледельческие племена, к которым в конце II в. н. э. добавились готы, продвинувшиеся к самому побережью, а затем скопившиеся у Нижнего Дуная.

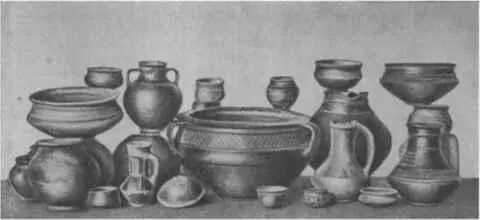

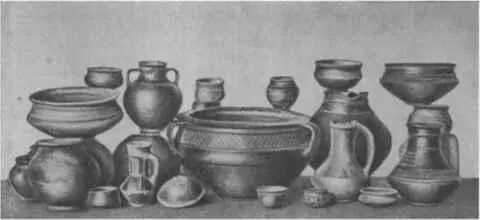

Посуда Черняховской культуры, изготовленная на гончарном круге. Среднее Поднепровье II–IV вв. н. э.

Ряд исследователей считает, что необходимо вычленить из общей массы «черняхоидных» племен лесостепные племена, располагавшиеся севернее сарматских кочевий между степной зоной и лесной зоной на севере. Рекомендуют именно эту лесостепную изолированную от причерноморского юга полосу называть Черняховской культурой (сам Черняхов, давший имя своей культуре, находится именно здесь, в Киевской обл.).

Эта широкая и протяженная область (примерно 400×1000 км) на 4/5 совпадает с древней прародиной славян, а вся густонаселенная часть этой области в Правобережье Днепра совпадает с праславянскими сколотскими царствами. Южная граница лесостепной Черняховщины идет точно там, где пять веков тому назад проходил южный рубеж тясминской группы «скифов»-пахарей. В силу этого анализ исторических судеб лесостепной Черняховской культуры представляет особый интерес.

Читать дальше